二十世纪四十年代末,在修铜武边界山区,盘踞着国民党的一支地方武装,番号为6642部队。

这是一支没有军服穿的地方武装,五颜六色的衣着和七长八短的枪支,看起来根本不是什么正规部队,更像一群类似土匪的乌合之众。但从师部到连部,他们却有着非常严格的建制。

一九四九年暮春的一个夜晚,淡淡的月色蒙眬着这块神秘的营地,点点繁星眨着调皮的眼睛,似乎在窥视着人间这片充满野性而又显得落寞的田野。周围群山墨绿如黛,近处小溪流水潺潺。溪边几棵孤零零的小树,在凉飕飕的晚风中摇曳。

紧靠溪边的一块绿茵茵的草地上,坐着三个二十出头的年轻人。年龄稍大的姓姚,另一个偏瘦的姓黄,还有一个姓陈,就是我的父亲。

他们都是在几个月前,被这支部队招聘来从事文职工作的。尽管相处时间很短,但通过交往,都就成为了无话不谈的莫逆之交。

那时,解放军南下的脚步声日渐逼近修水。也许是出于顾虑或恐惧,不是正式军人编制他们,除了姚,父亲和黄都向部队提交了辞呈。明天,他们将要各奔东西。

父亲从没讲过,那晚他们都谈了些什么。但四十多年后,我从他的一本发了黄的往事记录中,读到了那个晚上他们各自写的一首诗。

写诗是黄首先提出来的。他说,明天就要分开了,留点东西给以后作个回想吧。于是他沉思了片刻,首先吟出一首:

离捡残书不满箱,劳劳草草倍凄凉;

最烦倥偬生涯苦,又恼依人嫁线忙。

萍水谈交逢鲍叔,阿亭珍重蔡中郎;

莫忘煮酒赋诗夜,好折江梅远寄将。

父亲作的诗是:

欲洗胸襟万斛愁,蒙眬同坐石桥头。

流水人语声音细,只为盈溪雨后来。

而姚想到明天两位朋友将要离他而去,心情有些沉重。沉默许久后,他吟出的诗更显孤寂凄凉:

难得相逢酒一樽,月前话别总伤情。

沈园柳老空怀旧,惆怅只为陸放翁。

姚的最后两句,引用悲怆。父亲和黄大笑之中不予认可,都说他离题太远,我们这只是暂时分开,又不是生离死别,何以如此?

然而,兴许是上天的安排,兴许是人生的注定。从此他们各奔东西,命运多舛。

父亲和黄回到了自己的家乡,而姚最后跟随部队去了台湾,并一直在军队里供职,还生育了五个儿女。

1990年的深秋,父亲突然收到一封寄自台湾的来信,拆开一看竟是姚写来的,里面还附有一张照片。父亲仔细端详着照片上的姚,眼睛瞬间潮湿,默默地许久没有吱声。尔后深深地叹了一口气,喃喃自语着:“老了!都老了。”

信上,除了倾诉别后之情和满满的各种问候话语,其中附有一首诗:

屠苏酒进鼓鼙边,漂泊他乡又改年;

落落不堪行我素,昂昂豈肯受人怜。

身悲游子衣中线,最苦生涯箭上弦;

壮志尽矣人渐老,惆怅谁知不成眠。

当夜,父亲伏案疾书,给姚写下了一封厚厚的回信。文中除了不尽的思念,也相送诗一首:

数十年华一瞬间,今日重睹故人颜;

隔海相望双鱼断,风雨频摧两鬓斑。

忆昔当年同笔砚,翘首天涯不见还;

早闻兰桂阶前盛,白头难忘一寸丹。

姚最终没有回到家乡。1999年冬,他在台湾去世。那个相互难忘的分别夜晚,竟然成为了他们之间的永别,印证了他那句“沈园柳老空怀旧,惆怅只为陸放翁”的漫长孤寂和痛苦。

有一次搬家,帮父亲整理书藉时,在他写字台的抽屈里,我发现了一本线装手册。手册已经陈旧了,但封面上“浮生一梦”四个字,使我好奇地当即把它翻开。

里面的字里行间,我看到了父亲许多不为人知的往事。特别让我惊讶的是,在我母亲之前,父亲居然还有过一段初恋。尽管最后以悲剧告终,但从父亲记录的文笔中不难看岀,这段初恋在他内心深处是那样刻骨铭心。

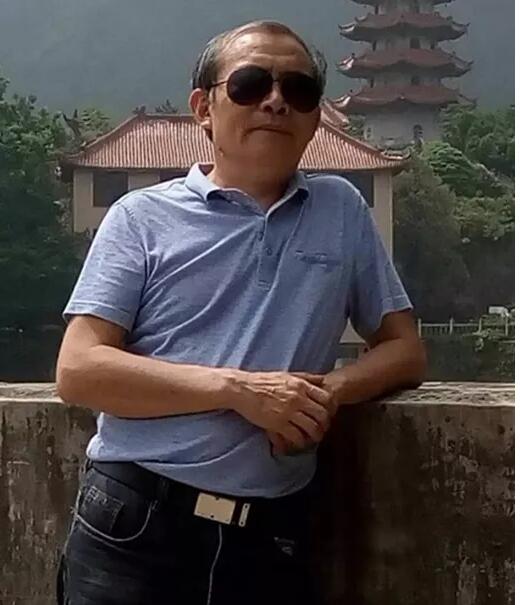

作者92岁高龄的父亲

1950年春,父亲被调往山口工作,驻队漫江杜家庄。在那里,他认识了一位叫曼的姑娘。曼是大家闺秀,曾就读于修水散原中学,不仅漂亮,而且很有才气,半年时间,他们从相识到相恋。

后来,只因为曼的家庭原因,父亲因此受到影响而调走。那时没有公路,必须剩船。离别的那天,曼送父亲到渡口,依依不舍的她写下了一首诗送给父亲:

挥手故人离别去,滚滚情思化泪流。

原为拓宽觅知己,难与传语寄相思。

百感交集的父亲,当即给心上人回送了一首诗:

一声欸乃桨双飞,江花点点溅我衣。

痴情荏苒从此在,离愁难逐心之归。

三十多年后,一次偶然中他们相遇,此时彼此年过半百,都已结婚生子。

见面之时只是执手相看泪眼,竟无语凝噎。半个多月后父亲收到曼的一封来信,信里面写有一首诗:

骊歌遽唱彩云飞,秋水伊人不尽思。

回首漫江月圆夜,落叶深处日迟迟。

尽管五十多岁了,回想起许多年前的往事,父亲无不动情。他立即给曼写了一封回信,其中也有一首诗作:

难忘昔日漫江游,海誓山盟许白头。

只恨东风情太薄,良缘吹散付东流。

两年后,曼患病离开人世。

修水解放后,黄成为了一位人民教师。由于他和父亲曾有过那么一段在旧部队的历史,文化大革命时,双双均受到了不尽的批斗,被打成了“历史反革命份子”,并同被押送到生产队里进行劳动改造。

直到1979年,他们得以平反。黄又回到了教育部门,安排在修水三中教书。

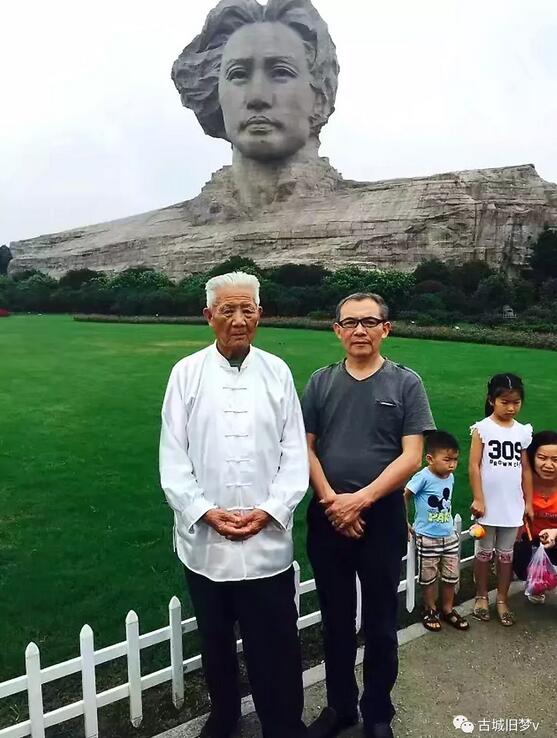

作者和父亲在一起。

任教后的第一个星期天,黄把父亲叫去,摆上一桌酒席,但真正的客人却只有他们俩个人推杯换盏。席间,父亲作了一首诗,以示对患难朋友的庆贺:

难得高梧栖一枝,今朝展翼不为迟;

曾时共作荷锄客,此日又为振铎师。

莫道磻溪嗟运远,好从绎帐育才时;

喜今课暇无余事,与子同诵盛世诗。

黄兴奋异常,端起酒杯一饮而尽,随之和父亲一首:

喜向东风借一枝,十年风雨我来迟;

盈门笑看新桃李,满庭欣逢益友师。

伏枥漫嗟逢乐晚,亡羊尚是补牢时;

高堂莫叹鬓摧雪,夕阳有征更是诗。

据说,此诗传到修水三中,受到纷纷称赞,而且有不少老师相和。其中一位龚姓老师的和诗为:

喜看东风桃李枝,怎凭来早与来迟;

如烟往事嗟回首,似锦前程有良师。

廿七苏生才发奋,八旬尚父正逢时;

退居犹学黄昏诵,与子同歌四化诗。

1998年冬天,黄身患重病不起,不幸离世。

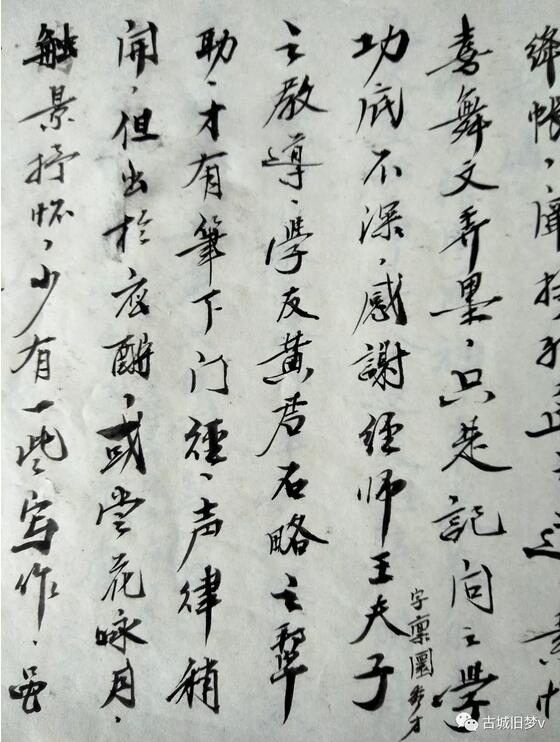

作者父亲的书法作品

2016年5月4日,是父亲九十岁的生日。当四代同堂的儿孙们举杯向他庆祝。第二天我走进父亲的房间,看见他的写字台上翻开着一个本子,上面有他写的一首新诗作,题为“生日感怀”:

红尘有路几多悲,风风雨雨故人稀。

百难千磨今犹在,不死人间一布衣。

我感到眼睛在发热,在诗的字里行间里,我读到了父亲晚年埋在心底的孤独和痛苦。有难忘的时光和坎坷,有远去的友情和爱情,从青年到暮年,穿透着他那饱经风霜的人生。

如今,九十二岁高龄的老父亲,每天散步、打太极拳、练习书法,兴趣来了,还继续写他的诗。

我知道,一切都已过去,但一切却又是那样令人难已忘怀。人生中有千百种滋味,也许当人老去品尝到最后,都会只剩下一种滋味,那就是回首往事中的失落和怀念。

微信号:gcjm888888