王守仁(1472-1529),本名王云,字伯安,号阳明。明代杰出的思想家、文学家、军事家、教育家。清代学者王士祯称赞其“立德、立功、立言,皆居绝顶,为明(朝)第一流人物”。

王阳明是“心学”的集大成者,影响深远,倡言“知行合一”说,后专主“致良知”说,“阳明心学”后传入日本、朝鲜等国。其弟子极众,世称“姚江学派”。晚年官拜南京兵部尚书、左都御史。王阳明因军功获封“新建伯”,是明代因军功封爵的三位文臣之一。明穆宗时追赠新建侯,谥号“文成”。万历十二年(1584)从祀于孔庙。

王阳明取得杰出成就,与其有一位杰出的父亲分不开。王阳明的父亲是一位状元,名王华。

王华(1446-1522),字德辉,号实庵,因常在龙泉山读书,又称龙山先生,浙江余姚人。

王华自幼聪慧,读书过目不忘,17岁时文章得到知县赏识,被赞将来必金榜题名。后浙江提学佥事张时敏称其有状元之才。王华名闻遐迩,大家世族争先前来礼聘他为子弟师。曾在浙江布政使宁良的梅庄别墅中教书并研读大量书籍,学识精进。

不过,他在科举乡试中多次失利,从20岁考到35岁,期间在多地教书。成化八年(1472)九月三十日,长子王阳明出生。直到成化十六年(1480),王华在乡试中斩获第二。成化十七年(1481),王华在殿试中取得第一,成为状元,授修撰,由此步入仕途。

王华先后担任廷试弥封官、经筵官、修《宪庙实录》等。弘治六年(1493)迁右春坊右谕德,弘治九年(1496)任日讲官。之后他成为皇太子的老师,更受皇家青睐。

弘治十一年(1498),王华以詹事府右春坊右谕德主持顺天府的乡试。

弘治十四年(1501),王华主持应天府乡试。

弘治十五年(1502),升翰林院学士,负责修订《大明会典》等。

弘治十六年(1503),三月,王华升任詹事府少詹事仍兼翰林学士。六月,王华因参与预修《大明会典》《通鉴纂要》之功,擢升礼部右侍郎。

正德元年(1506),五月,王华升为礼部左侍郎。

正德二年(1507),闰正月,宦官刘瑾专权,不肯趋附刘瑾。再加上长子王阳明也因不依附刘瑾,刘瑾恼羞成怒,贬王阳明为龙场驿丞,并明升暗降,将王华调为南京吏部尚书。九月,刘谨借王华参与预编《大明会典》中的小谬误之机,迫使王华致仕。刘瑾事败被诛后,王华恢复原官。

嘉靖元年(1522),二月,王华卒于家中,享年77 岁,赠新建伯。著有《龙山稿》《垣南草堂稿》等。

王华中状元改变了自己和家族命运,使王氏家族成为地方显赫家族。他为官27年,历任多职,历成化、弘治和正德三朝,作为弘治皇帝的老师,为“弘治中兴”做出了贡献。同时,他对儿子王阳明进行培养教育,其品德和行为对王阳明产生深刻影响。

王华中状元改变了自己和家族的命运,对儿子王阳明的培养教育产生深刻影响。

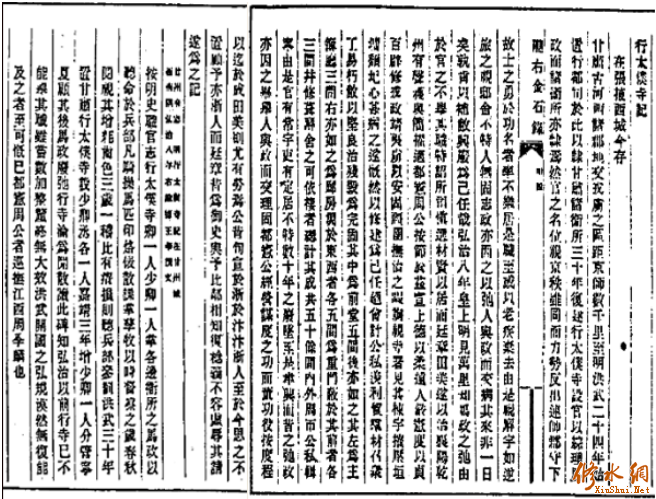

《陇右金石录》和《乾隆甘肃通志》都有一篇《行太仆寺记》,是状元王华所撰。

在张掖西城,今存。

甘肃,古河西诸郡地,交戎虏之区,距京师数千里。至明洪武二十四年(1391),始置行都司于此,以隶甘肃诸卫所。三十年,复建行太仆寺,设官以综理马政,而诸卫所亦隶焉。然官之名位,视京秩虽同,而力势反出连帅郡守下,故士之勇于功名者,率不乐居是职,至或以老疾弃去。由是视廨宇如逆旅之视邸舍,不特人无固志,政亦因之以弛。人与政而交病,其来非一日矣,孰肯以补敝兴废为己任哉!弘治八年,皇上明见万里,知马政之弛,由于官之不举其职,特诏所司慎选材贤以居。而廷章、田美遂以治襄阳、乾州有声,获与简擢。

适都宪周公按节于兹,宣上德以柔远人,宪度以贞百辟,修戎政,靖夷虏,以安固疆圉,抚治之暇,询视寺署,见其栋宇摧压,垣墉颓圮,心甚病之,遂慨然以修建为己任。廼会计公私淡利,贸群材,召众丁,易朽敝以坚良,治残毁为完固。其中为前堂五间,后亦如之。其左为主簿厅三间,右亦如之。为廊房翼于东西者,各五间。为重门蔽于其前者,各三间。并修葺廨舍之可依栖者,总计其成,共五十余间。内外周帀,公私辑宁。由是官有常宇,吏有定居,不特数十年之废坠至是聿兴,而昔之弛政亦因之毕举。人与政而交理,固都宪公经营谋度之功,而董功役,按度程,以迄于成,田美则尤有劳焉。

公昔旬宣于浙、于汴,汴、浙人至于今思之不置。

顾予亦浙人,而廷章昔为御史,与予比邻,相知复棯,义不容虚辱其请,遂为之记。

甘州府志:明行太仆寺记,在甘州城西南隅,弘治八年(1495)右谕德王华撰文。

按:明史职官志:行太仆寺,卿一人,少卿一人,掌各边卫所之马政,以听命于兵部。凡骑操马匹,印烙俵散,课掌孳牧,以时督察之。岁春秋阅视其增耗齿色,三岁一稽比,有瘠损则听兵部参罚。洪武三十年,置甘肃行太仆寺,设少卿、丞各一人。嘉靖三年,增少卿一人,分管宁夏。顾其后马政废弛,行寺沦为闲散。读此碑,知弘治以前,行寺已不能举其职,虽尝数加整厘,终无大效。洪武开国之弘规,漠然无复能及之者,至可慨巳。都宪周公者,巡抚,江西周季麟也。

据《明孝宗皇帝实录》,弘治十年(1497)十二月,升河南布政司左布政使周季麟为都察院右副都御史巡抚甘肃。 弘治十三年(1500)五月,改巡抚甘肃都察院右副都御史周季麟巡抚陕西。

行太仆寺是明朝官署。洪武三十年(1397),山西、北平、陕西、甘肃、辽东分别设置行太仆寺。

根据《明史・职官志》记载:行太仆寺,设有卿一人,少卿一人,掌管各个边疆卫所的马政事务,并且听命于兵部。凡是用于骑乘操练的马匹,都要烙印、分发,负责掌管马匹的繁殖和放牧,按时进行监督检查。每年春秋两季查看马匹数量的增减和牙齿的情况(判断年龄),每三年进行一次核对比较,如果有马匹瘦弱、数量减少的情况,就听从兵部的参奏处罚。洪武三十年,设置了甘肃行太仆寺,设少卿、丞各一人。嘉靖三年,增加少卿一人,分管宁夏。只是在那之后马政荒废松弛,行太仆寺沦为闲散的部门。读这篇碑文,知道在弘治年以前,行太仆寺就已经不能履行好它的职责了,虽然曾经多次加以整顿治理,最终也没有取得大的成效。洪武年间开创国家时宏大的规划,完全没有办法再达到了,实在是令人感慨。

王华记中说道:甘肃,是古代河西各个郡的所在地,处于和少数民族(戎虏)交界的区域,距离京城有几千里远。到了明朝洪武二十四年(1391年,朱元璋封其第十四子朱楧为肃王,封地在甘州,并决定将陕西行都司移治甘州卫,还把甘州卫分为左卫、右卫及中卫),才开始在这里设置行都司,让甘肃各个卫所隶属于它。

洪武三十年(1397),又建立了行太仆寺,设置官员来综合管理马政事务,而且各个卫所也归它管辖。然而这里官员的官秩名位,虽然和京城官员的品级看起来相同,但实际权力和势力反而在地方长官之下,所以那些热衷于追求功名的士人,都不乐意担任这个职位,甚至有的人以年老生病弃职离去。因此,他们看待官署衙门就像旅客看待旅店一样,不仅人没有长久任职的心思,政事也因此而松弛懈怠。人和政事都陷入弊病之中,这种情况由来已很久了,有谁肯把弥补弊端、复兴荒废当作自己的责任呢!

弘治八年(1495),皇上英明洞见万里之外的情况,知道马政的松弛,是因为官员没有履行好自己的职责,特地诏令相关部门谨慎选拔贤才来担任这些职务。而郭绅(字廷章)、田美就因为在治理襄阳、乾州时有声望,得以被选拔任用。

恰逢都御史周公(季麟)到这里担任巡抚,宣扬皇上的恩德来安抚远方的百姓,严格执行法令制度以端正各级官员行为,整顿军事政务,平定少数民族地区的骚乱,来安定巩固边疆。

在抚治地方之余,周公(季麟)查看行太仆寺的官署,看到房屋的栋梁被压坏,围墙倒塌,心里对此深感忧虑,于是慨然把修建官署当作自己的责任。于是计算公私的钱物,购买各种建筑材料,召集众多的工匠,把腐朽破旧的部分换成坚固良好的材料,把残破毁坏的地方整治得完好牢固。其中,前面的大堂有五间,后面也是五间。左边是主簿厅三间,右边同样是三间。在东西两边像翅膀一样的廊房,各有五间。在前面作为重要门户的,各有三间。并且修缮了那些还可以居住的官吏宿舍,总计修成共五十多间。官署内外周全完备,公私都安宁和谐。从此,官员有了固定的办公场所,官吏有了稳定的居住地方,不只是几十年来荒废的事务到这时得以振兴,而且以前松弛懈怠的政事也因此都得以全面推行。人和政事都得到了良好的治理,固然是都宪公(季麟)精心规划、谋划安排的功劳,而监督工程劳役,按照规划进行施工,直到工程完成,田美尤其付出了很多辛劳。

周公(季麟)以前在浙江、河南等地宣扬皇上的德政,河南、浙江的百姓到现在还对他念念不忘。

王华说,我本来也是浙江人,而廷章以前担任御史的时候,和我是邻居,彼此之间相互了解很深,从情义上来说不能白白辜负他的请求,于是就为这件事写了这篇记文。

从文中可知,状元王华的这篇记文是应郭廷章的请求所撰。不仅记述了周季麟修复甘肃行太仆寺,作为浙江人的王华, 还特别强调了周季麟之前在浙江、河南等地任职的功绩,河南、浙江的百姓到现在还对他念念不忘。

据《雍正浙江通誌》记载:“弘治七年(1494),布政司参政周季麟度地为堤,通溇港,备旱潦,湖不为害。”

在《周家巷里状元缘之五:太湖筑堤》一文中,湖岭讲了另一位状元钱福撰写的《重筑湖堤记》,其中就记述,弘治七年(1494年),浙江参政周季麟重筑湖堤,自乌程抵宜兴界七十里,疏溇港二十九条,为石桥二十六座。浙江长兴民众很感激周季麟,编了两首民谣,在太湖地区传唱,歌词:

频年凶兮兹则丰,公税登兮衣食充。湖不为害兮利则崇,堤兮堤兮谁之功?

又歌曰:

湖昔震兮兹则定,前文襄兮后参政,二周公兮吾以为命。杭堤姑苏兮,今周姓周公闻。

周季麟在浙江和河南为官时政绩卓著,深得百姓的爱戴和士大夫们的认可,字里行间显现出状元王华对周季麟尊崇。

周季麟在浙江和河南为官时政绩卓著,深得百姓的爱戴和士大夫们的推崇,两位状元钱福和王华的记载,字里行间都显现出对周季麟尊崇。

修复行太仆寺为马政管理提供了稳定的场所。此前寺署破败,影响马政工作开展,修复后,为马匹的饲养、繁育、调配等工作提供了良好条件,保障了战马供应的持续性与稳定性,进而提升了明朝在西北边疆的军事力量。稳定的马政支持着边防军队的作战与巡逻任务,增强了对边疆地区突发军事情况的应对能力,维护了西北边境的军事安全,为国家的稳定发展提供了和平环境,为明代的弘治中兴作出了贡献。

弘治三君之一、兵部尚书马文升特撰《哈密复兴记》记述了周季麟治理边疆的重大功绩,并得到朝廷嘉奖。

据《甘州府志》记载:“明行太仆寺记,在甘州城西南隅,弘治八年(1495)右谕德王华撰文。”甘州城即今甘肃省张掖市,是弘治八年(1495)右谕德王华撰写,记述的是江西修水人巡抚周季麟修复甘肃行太仆寺的经过。

1497年12月至1500年5月,周季麟巡抚甘肃四年。而《甘州府志》上说,王华的《行太仆寺记》是弘治八年(1495)所撰。此为误载,那时周季麟还没去甘肃上任,王华在记文中提及的弘治八年,是指郭廷章、田美赴任甘肃行太仆寺。记文应是周季麟修复了行太仆寺之后才撰写。

1、[ 《陇右金石录》、作者:张维、版本:民国三十二年甘肃省文献征集委员会校印本、第228页、13卷。]

2、[ 《明孝宗敬皇帝实录》、作者:[明]张懋纂修、版本:钞本、卷一百三十二、第1453页、222卷。]

3、[ 《明孝宗敬皇帝实录》、作者:[明]张懋纂修、版本:钞本、卷一百六十二、第1809页、222卷。]

4、[ 《雍正浙江通志》、作者:嵆曾筠撰、版本:四库全书本、卷五十五、第2495页、286卷;]

5、[ 《乾隆甘肃通志》、作者:[清]许容撰、版本:四库全书本、卷四十七、第2552页、55卷。]