发布时间: 浏览: 次 作者:全铭

前言

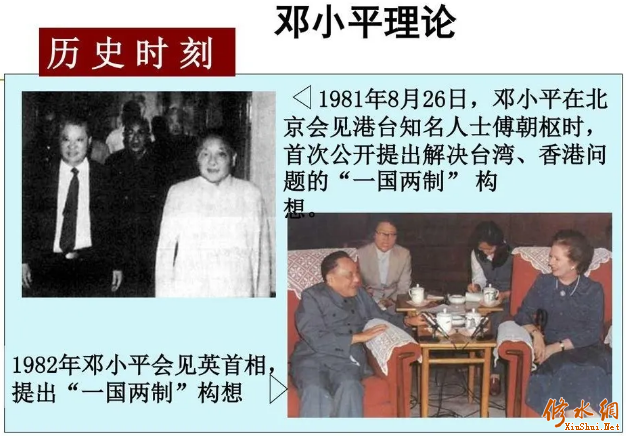

四十年前的今天(1981年8月26日) ,邓小平接见傅朝枢,首次公开提出解决台湾、香港问题的“一国两制”构想。

傅朝枢是一位传奇的华文媒体大亨,也是一位传统意义下讲情义爱排面典型的江西老表。他在中美及两岸政坛顶尖人物间“长袖善舞”,却对昔日的中学老师、落魄“老长官”跪拜、接济。他80年代就身家数亿,文坛怪才李敖曾经躲着他,金庸大侠却在香港与他进行抢人大战。他一时也被非议横逆,然而几十年过去了,时间证明了他的远见器识。

本文在四十年之后的今天 ,意图通过简单的梳理,在之前大陆文本对其描述过于线条模式化的基础上,增加了一些可能是首见的新材料,以期简要又更立体一些地梳理出这个人物——这个从江西修水深山走出至海外,又回来见证并有力参与了中国打开国门、实行改革开放这段伟大历程,具有通天本事又好像似曾相识的老辈长者,至今罕有同人可及的一代媒体传奇人物。

一、

他的事迹被写进中国共产党百年党史

在中共中央党史研究室编、中共党史出版社出版的《中国共产党大事记》中,其中翻到1981年,赫然有一件大事记录如下:8月26日 邓小平会见台湾、香港知名人士傅朝枢,进一步阐述了中央政府对台湾的政策。邓小平指出,我们要力求通过和平方式解决台湾问题,实现祖国统一,但是也不能排除在某种情况下被迫使用武力。

《中国共产党大事记》1981年

这一年,一共记录了21件大事,邓小平会见傅朝枢就是其中一件。其中的内容,当时人民日报发布,即有后来比较通用的版本:

1981年8月26日,邓小平在北京会见港台知名人士傅朝枢时,首次公开提出解决台湾、香港问题的“一国两制”构想。

傅朝枢是全世界首个听邓小平讲述“一国两制”构想的人,随后他在香港《中报》等国际言论平台,倡导推动,所以在华人族群知情人一般更通俗地这样描述他:

他是世界上第一个听到邓小平公开提出“一国两制”构想的人。

二、

他曾受知阎锡山

是台湾党政高层的座上宾

傅朝枢,江西修水人(1926-2002),出生于中国江西省修水县三都硖口(今太阳升镇三甲店村)。1946年赴台湾。毕业于上海法学院,献身法界,积极任事,年轻时受知于前山西省主席、国府台湾地区行政管理机构负责人阎锡山。国民政府从陆到台后,最后一任行政院长是阎锡山,傅朝枢曾做过阎的「公共关系」秘书。内阁改组,阎引退,傅朝枢进入「司法人员训练班」,后取得律师资格证,在台担任律师。

蒋经国时代权倾一时的王升将军、蒋彦士都与他有亲密的关系。

王昇,原名王荐锴,字化行,男,江西龙南人,中华民国陆军二级上将,曾任台 “国防部”联合作战训练部主任、“国防部”总政治作战部主任,是蒋经国在江西培养多年的心腹大臣,屡受重用,后因传“王升接班”事件,被蒋经国冷落割舍。

蒋彦士,先后担任台湾行政院秘书长、总统府秘书长、国民党中央秘书长及台湾“外交部长”。

在台湾当时众人皆知王升和傅朝枢是江西老乡且有亲近的关系,《台湾日报》的收购易主案即是在王的办公室促成。傅朝枢从不掩饰与蒋彥士很好的私人关系,后来在傅外汇出台一事上,从宋楚瑜的文章中得到了验证。

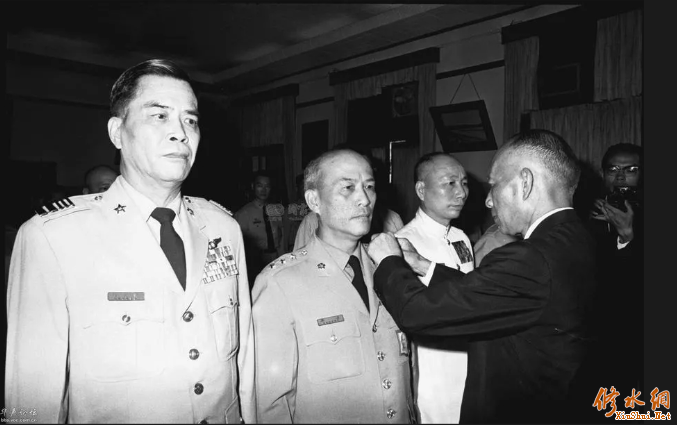

蒋经国时期,台湾一人之下万人之上的王升

三、

他主办的《台湾日报》发行猛增10倍

却引起台当局不满被强行易主

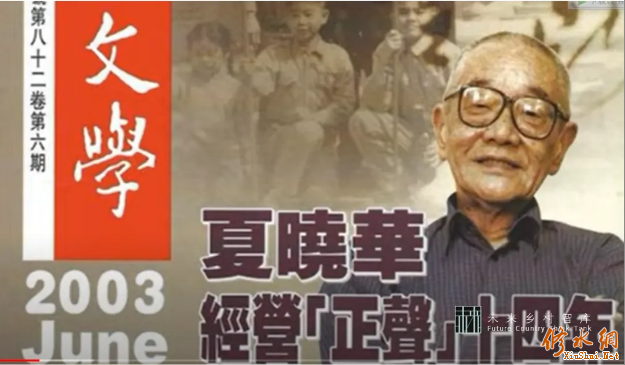

1976年8月,时为律师的傅朝枢接掌夏晓华的《东方日报》改名为《台湾日报》,任董事长。

当时夏晓华的《东方日报》属于是报禁时期,报办得不景气,销量少还连年亏损。傅朝枢接手后,在台湾言论环境尚非常困难的时候,大胆地秉承民主中立的立场,一改只刊发国民党文章的风气,同时兼顾不同的声音,广发党外民主议员评论,一时引起社会的反响共鸣。发行量从一万多增长到十多万。

当时报社的主笔回忆道:《台湾日报》由于对省议会的新闻报导公正,不偏不倚,也就是说对非国民党籍的林义雄等等14位「党外」省议员的事照样报导,篇幅绝不因此比较少,反而因为有新闻性而更占更多篇幅,不像其他报纸,尽量少写或根本不写。彼此互相对比,明眼读者心中自有分寸,自能裁夺。于是,导致「洛阳纸贵」,《台湾日报》销售量剧增,由原来的一万余份,一年间暴涨而变成十几万份,影响力也迥然不同,在台北市没有订户,却是最抢手的零售报,常常一上架就被买光了,加上傅老板长袖善舞,与党政大老交游广泛,影响之惊人,可想而知。

《台湾日报》“党外”言论

期间,他在《台湾日报》上发表的一篇《从大兴安岭到阿里山》的社论,引起重视,为邓小平所赏识,从而建立联系。正因为《台湾日报》的民主言论、党外声音的新闻自由,影响日巨,对国民党造成困扰,最终为台当局不能见容。1978年8月,台湾当局防务部门收购强令易主。

《台湾日报》前负责人夏晓华

四、

他初来乍到

即与金庸在香港开展抢人大战

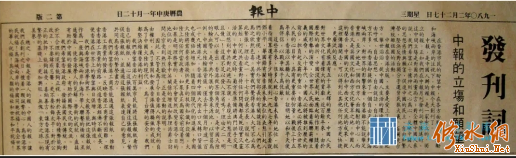

傅朝枢被迫离开那时没有新闻自由的台湾,乘浮桴于海,转赴香港,要在香港好好办一份报纸,赓续自由民主中立的办报精神,创办香港《中报》及《中报月刊》。中报之名,即取中间立场,不偏不倚及含有中华、中国人之意。

他把自己积累及变卖台湾家产后,共筹集的5亿新台币,转入香港与美国,作为办报资金。

香港中报发刊词

办报,先要有人,一到香港后,他即以台湾媒体名人的身份与在本地扎根深厚的金庸展开了抢人大战。金庸先生的「明报月刊」总编辑胡菊人成为首要目标。他通过涂公遂与徐复观的关系,找到了胡菊人。在香港最有名的海鲜馆「新同乐」两人一拍即合,并给出月薪万元的条件,力邀胡出任社长兼总编辑。当时胡在“明月”的月薪是4700元,且是十三年就没怎么加过工资。更吸引胡的是傅朝枢还要办晚报、周刊、月刊,整个非常庞大的新事业都由他全权负责。最打动胡的还不是这些。《明报》虽好,却不是他理想中的报纸,胡有鲁迅情结,想拯救一代青年,认为报纸应该承担这个责任。傅朝枢听了胡的理想,立即答应了:“胡菊人,我就是想办这种报纸。”虽然金庸再三挽留,但胡菊人去意已决。毕竟十三年的情份,金庸在酒楼为胡盛情欢送,送胡菊人黄金劳力士手表,并寄言相赠,情深意重。金庸还破例喝了酒,大家借着离愁,就着酒劲,一吐为快。更有意思的是金庸回去后,金庸立即宣布所有员工都获得加薪,并设宴慰劳。本来许多明报同仁对金庸抠门总不加工资的事,多有怨言,胡菊人的出走,更是军心摇动。这样一来,大家见他如此诚意,都不忍在这时离开,所以没有人跟胡菊人走。确实《中报》就是冲着《明报》对标而来的,时下就有很多人说《明报》麻烦来了,《明报》被搞得有点乱。这就是笔者所称的傅朝枢先生与金庸大侠在香港的抢人大战。胡菊人的离开确实令金庸棘手,一时找不到合适的人接替,为此金庸重新出马,亲自主编了两期,后来才找到董桥接任。

傅朝枢先生与金庸先生在香港

五、

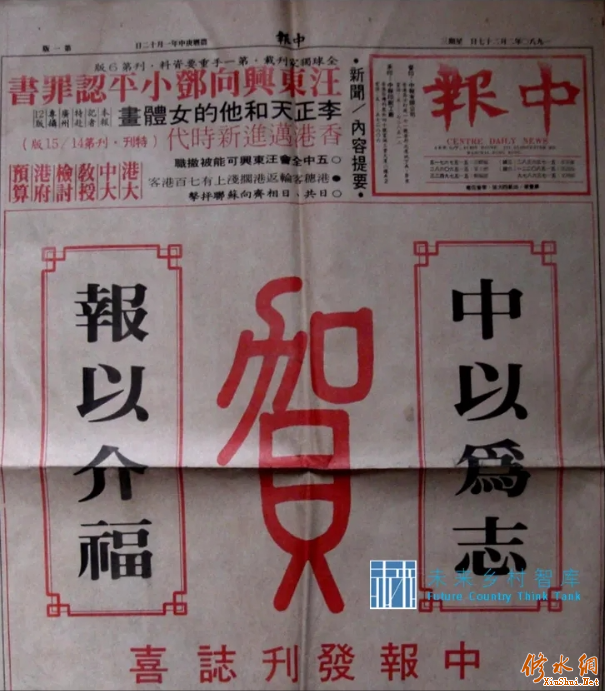

他的香港《中报》首刊轰动整个香港

香港《中报》由胡菊人任总编辑,陆铿为总主笔,同时广纳当地的人才加入阵容。一时声名鹊起,在香港发行首日,即造成轰动。开幕酒会中,冠盖云集,新华社、人民日报、大公报等要员悉数参加庆祝酒会,酒会嘉宾达千人之多。就连为直接竞争对手,大名鼎鼎的金庸先生也欣然参加,傅朝枢在香港可谓先声夺人,意得志满。香港《中报》销售发行数量当日即达6万之巨,领先全港,傅朝枢在香港找到了新闻自由的天地。

香港中报发刊志喜

后来香港中报的几件事,都极具开创之风。其中最著的有两件:一是1981年在邓小平大启改革开放风气之时,分别接待了《中报》的傅朝枢与《明报》的金庸两位香港媒体影响人物。如上文所述,在接见傅朝枢时,首次向世界提出“一国两制”构想,傅也旋即在香港中报对海外报道“一国两制”。

二是同年在胡耀邦的首肯下,香港《中报》专访胡耀邦,开创了当时“海外媒体”采访国家领导人的风气。此次专访在当时的新闻界可以说是一件天大的大事。中共领导人从未接受过海外报业的专访,香港《中报》终于踏出一大步,引起侧目。

中报发刊志庆酒会嘉宾剪影(部分)

六、

他在美国纽约的《中报》

成为两大华语报纸之一

傅朝枢在此期间,抽身转战拓展,到美国纽约创办《中报》,意欲在美国侨界打开影响力,成为美国侨界及全球人士了解大中华区域的窗口。办报首先看重的还是人才,他把在台湾的老班底以及台湾在美活跃的报人收入麾下。特别是在台湾北美《中国时报》停刊后,更广纳了最为专业的班底加入美国《中报》。1982年才到美国的《中报》不多久便与《世界日报》一样,用彩色印刷,同时在西岸的洛杉矶、旧金山和南部的休士顿设厂印报,这些事都让当时侨界十分热闹。其时也被称为报纸的黄金时期,傅朝枢却是那个时候的弄潮儿。其时,傅朝枢活跃于美国华府、香港、北京,《中报》一时间与《世界日报》分庭抗礼,成为美国的两大华语报之一。

在美国时期的傅朝枢

七、

他三次被

邓小平、胡耀邦、杨尚昆等接见

除了以上讲到的接见外,傅朝枢前后三次与邓小平、胡耀邦、杨尚昆等会见。三次与邓小平会见具体如下

1981年8月26日,邓小平在北京会见台湾、香港知名人士傅朝枢,首次公开提出解决台湾、香港问题的“一国两制”构思。

1985年5月27日,邓小平在北京会见美国《中报》董事长傅朝枢,介绍中国的经济改革和建设形势。会见结束后,与傅朝枢共进午餐。

邓小平会见的前两日,时任中共中央总书记胡耀邦会见了傅朝枢,称赞他为中国的统一事业做了有益的事情。

1986年3月31,邓小平在北京会见美国《中报》董事长傅朝枢,在45分钟的谈话中,傅朝枢向邓小平询问海外备受关注的三峡工程问题。会见后,傅朝枢在接受法新社记者采访时说,我们的报刊刊载了很多有关三峡大坝的报道,邓小平希望我安心,说建三峡大坝“总的来说,好处多于坏处”。“在进行水闸工程之前将会解决所有有关的问题”。

限于篇幅,其他则不再展开。

在香港的传媒圈内还有一个故事被流传:邓小平会见傅朝枢的时间比会见金庸的时间还要多几分钟。这也是当时香港《中报》与《明报》,傅朝枢先生与金庸大侠竞争角力的一个侧影。

八、

他是故交眼中重情重义的江西老表

除了以上职业角色报人的傅朝枢形象外,从诸多故交眼中的傅朝枢则有更为立体的印象。

施复华 美国天天报业集团董事:

回想我认识的傅先生,并不像外边塑造的那个老傅。不管怎样,他足智多谋,能言善道,很多人受惠于他,中国大陆、香港、台湾以及海外各地的政、商、军、学界中,不乏有他的好友。他在办《中报》时培养了很多传媒精英,对台湾的民主与两岸和平发展甚至连美国侨社从早期的恐共到现在的亲共,傅先生都起了相当大的作用。我个人受惠于他的更是多,他在我人生最低潮时给了我工作机会,也给了我创业的机会。他可以说是我除了父母之外对我帮助最大的贵人,在我心目中他是位值得敬重与怀念的长者。

施复华 美国天天报业集团董事

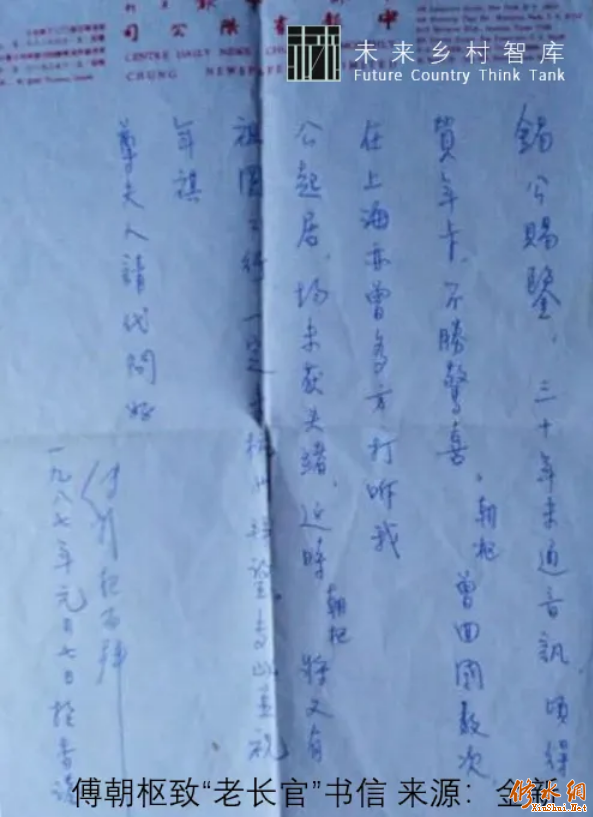

在《傅朝枢其人其事》中据作者金新先生所述,傅为金先生父亲在民国时期西安法院的部下,傅本身并没得到过金父的特别照顾。傅却一直没忘记他们,多方打听,回大陆时并亲自去杭州探望这位因政治成分不好,人们避之唯恐不及的"老长官"。

原文摘录如下:

说傅先生“颇念旧情”,是先母在对比中得出的结论。……,1987年12月27日他专程赶到浙江医院见“老长官”最后一面并留下1000美元,曾经作为官太太花钱如流水的先母感激涕零,印象中1989年4月11日在浙江邮电医院进入天堂先父团聚前还唠叨着这件事。

金新《傅朝枢其人其事》

另外有一件事在傅的老家修水广为流传:

邓小平第一次会见傅朝枢后即1981年9月,傅朝枢先生回到故乡修水三都探亲。在修水下榻县政府招待所。时任县长邹庆墀会见了傅朝枢并合影留念。当时的《修水报》复刊不到一年,时处改革开放初期,对此事未作报道。傅朝枢得知其就读赣西北临时中学时的老师晏即曙居住在县城,请老师来招待所见面。见面即跪地磕头行大礼,当时在全县传为美谈。

人物百科

九、

他是竭力传播两岸和平

中国改革开放思想的国际媒体大享

傅朝枢在香港及美国的《中报》,为缝合两岸的裂缝做出了有益的贡献,为缓解当时敌视的关系发挥了不小的作用,他一直看好中国的改革开放,以他“一本立论纯凭理智“的立场,在香港、美国的舆论场进行报道、展开社论。

在中报的创办过程中,特别是在几十年前对中国改革开放政策尚不被部分人看好的时期,难免“群情不一”,遭遇非议甚至横逆。在四十年后的今天来看,中国的改革开放之功有目共睹,成功已成定论,国际上已广泛认同,敌对国家、地区也改变了之前看法。

特别是在改革开放中成长起来的深圳,这个昔日的小渔村,已成为世界级的创新滨海城市,中国特色社会主义先行示范区,创造了世界及全国多个第一,也预示中国的改革开放取得了世界级的成功。今天也恰巧是深圳”41周岁生日”,四十年前改革开放的精神改变了中国,影响了世界。由此视之,傅朝枢先生眼光深远,识见超人。在鼓呼中国改革开放新风、民族和平方面站在了历史对的一面。他的名字也已写入中国百年党史。他的事迹编入中小学课本(人教版八年级历史下册《四单元 民族团结与祖国统一 第13课),被党政文宣大量引用;在新的时代,还会广泛传扬,鼓舞海内外更多的拳拳之心。

他这样的人,是特殊而伟大的历史时机产生的传奇人物,被海内外同道及各界奉于传奇,津津乐道,恐怕是以后将再难产生的。

未来社|全铭 草

深圳41周年“生日”暨“邓小平会见台湾、香港知名人士傅朝枢"40周年之际

2021年8月26日