发布时间: 浏览: 次 作者:卢曙光

题黄沙石陂村:

犬吠鸡鸣,掩映良田桑竹,还添碧水佳山,此即陶公心见爱;

一流三叠,翻飞沃瀑危岩,且笑石陂庐阜,只因太白醉来迟。

一流三叠,翻飞沃瀑危岩,且笑石陂庐阜,只因太白醉来迟。

(高家祖屋)

修水传统古村落不多,除黄坳朱砂、黄沙箔竹之外,很少有人知道内石陂村,曾在2016年12月,被国家建设部授予“中国传统村落”称号。虽然同属黄沙镇,却境遇不同,因为姥姥不亲、舅舅不爱,这栋目前修水可能最为古老的民宅,却面临风侵雨蚀。尽管高家后人谨记祖宗“此皆一族盛典,凡新老屋系祖手遗迹,亦不准向外出售”之告诫,仍然在坚守,但老屋毕竟衰颜斑驳,不堪其忧。几年前我曾到过此地,一晃几年,再见时已属两番模样,完全处于自生自灭,听天由命境地。在城镇化建设热火朝天的大环境下,日益空荡的农村,守护一处并无经济效益的历史遗存,多么力不从心。内石陂位于黄沙镇西南部,与何市交界,是一处小小盆地,据闻当年人口最多时,有近900人,5个生产队,有水田600多亩,山地300多亩,山林面积6000多亩。内石陂高家、兰家始祖从福建来到义宁州为什么会选中这里,看中的就是“盖其地亨衢曲拆、水口关山。内则另开生面,山水清奇,虽隅中之一隅,居然佳境也。”简言之,看中的是这里的田肥水美,自然环境,宜居宜耕。高家兰家都来自福建漳州上杭县兰溪镇芦丰村。常说“乡土三十载,无处不是亲”,正是这样的关系,两姓始祖结伴而来。从此互帮互助,成为了内石陂与陈氏熊氏最早在此居住的族群。而它特有的山川形势,营造出“不知有汉,无论魏晋”的天然风景。

几百年来,内石陂有十多个姓氏曾在这里居住,较为富裕的有高、蓝、陈、黎四姓。经过岁月的风霜,老建筑仅乘高家大屋。笔者再访内石陂,是来参观早有耳闻的五显殿,同时想对高家大屋做个了解。在高家后裔的引领下,查看保存完好的始祖妣墓,是由墓主三个孙子所立,时间在乾隆五十年(1785)。当年墓主去世时已76岁,夫主高胜生去世时73岁。由福建迁宁时其子高腾辉已年满十八岁,查《修水姓氏志》得知高家迁宁在雍正初年,而这栋房屋的建立是第二代高腾辉携三子善长、永长、昆长所建,时间大概在乾隆二十年之前。立此墓时是乾隆五十年,其子其媳,已经作古。高家大屋规模宏大,非等闲人所能为,必是富庶之家。据乡人回忆,民国时期高家大屋有十一个天井,六个门头。集体所有制时期,高家大屋十几户人家在此居住。这栋房屋典型的徽派建筑,有七道防火墙。石门框、石扃牖、圆拱门,可谓是雕龙画凤,栋宇峥嵘。

(民居)

据《高氏宗谱》,关于这栋房屋有如下记载:

义宁州下武乡三十三都内石陂墈下庄胜生公祠,此屋系腾辉公偕男善长、永长、昆长所创,前成老屋祖堂,后加新屋、横屋、仓屋。契买陈姓之业为基地。屋后余山,乾隆年间得买熊姓众之业,以护屋场。立有印契存众。光绪初年,熊众又加立附契清界约一纸,约载:上止团脑上凤形坟山脚,下止屋左右各止山脚坑,经凭邻戚高姓屋后山场来龙等处。又屋前池塘连及塘下水田,实为祖堂香灯之资,永远存众,三房轮派批耕,不得拖欠租息及蒸尝,各处田山均不得分析别作变动。

这清楚的说明了高家大屋基地购买于陈姓熊姓两家。建筑始于乾隆前期,后世亦有添建。横屋已于三十年前倒塌,何处是仓屋、旧屋、新屋,现在已难分辨。

当年高家又是如何致富,能有此雄伟建筑耸立于安乡武乡之间,现无从查考。仅存家谱后人传序中虽偶有言商者,并无陶朱之富,论及大环境,康熙、雍正、乾隆年间,宁州茶业尚未大启。同时也无缨笏之贵,客籍迁宁之后,科第考试尚不能与土著享受同等待遇,一直到道光二十四年后才有所改善,高家也不例外。但在与内石陂各位乡亲的交谈中得知,高、兰、陈氏靠种兰种姜起家。蓝到底为何物,现在很少人知道,就连竹塅陈鲲鹏最早在护仙坑种蓝时,许多研陈专家也不得其详。

但当时修水种植这种草本染料已是相当普遍,直到第一次工业革命之后,化学工业染料在纺织业的广泛应用,这种土生的蓝,开始退出市场,接着不见踪影,即使有生长,也是对面相逢不相识。蓝属蓼科,茎高六十至九十公分。叶成椭圆形、花小、无瓣,花后结瘦果,三角形,赭红色,有光泽。叶子含蓝汁,可以做蓝色染料。近日,有老家毗邻内石陂的田铺村王忠礼先生告诉笔者,他小时候见过,类似苎蔴状。

当年修水民间流传一句话,称作“种蓝种姜,其利难当”。地方名宿龚溥庆在《师竹斋笔记》中介绍修水农村主要种植物中,有“宜植五谷,植薯、麻、棉、蓝、姜、蔗、蔬菜、杂粮”,里面也提到了蓝,蓝与姜既是普遍种植的作物,也有利可图。传说陈、兰、高姓同去卖蓝,价钱往往不高,高家独往经营总能获利更多。说明高家经营比别人更胜一筹。虽然当时客家人接受教育受到限制,但在乾隆年间腾辉的三个儿子皆从九品衔,当时这种家庭并不多见。善长夫妇有传,赞其“不虐贫困、不畏权势、往来仕宦、邻里钦服”。后代拔字辈俊字辈有多位亦有功名。正因为如此,现存的始祖妣墓碑有“清待赠某某某孺人”,“待赠”二字看来有些来头,非人人可拿来冠在坟额。有以上种种,也就不难理解,高家虽非大富大贵,但也是吃公家饭的禄饩之家,自然在当地不同凡响。在内石陂吃公家饭的并不止高家,比如黎家出过显宦,至今石陂祖堂高悬“进士”横匾,虽然字迹模糊,但不掩昔日光辉。

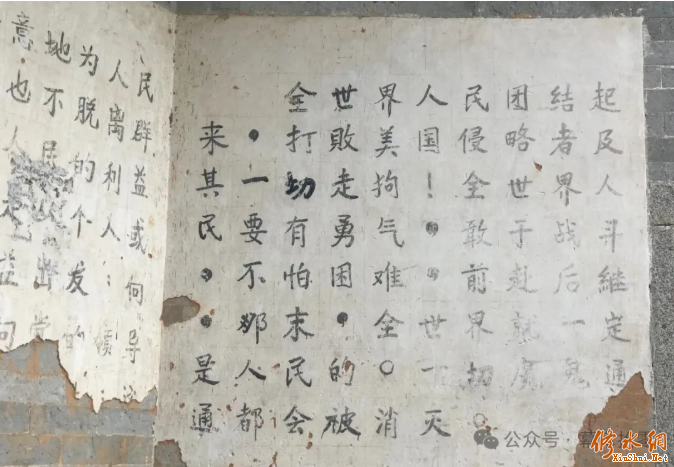

(语录)

内石陂虽小,却是个有故事的地方,我对它的关注,始于抗日战争胜利七十周年的纪念年。有位日本鬼子参加过1939年9月末到10月初黄沙桥战斗,他的日记多次提到一个叫杉树窝的地方,并留下“九月二十七日右纵队向沙窝里、黄沙桥、桐树岭前进,前卫步兵第百四十五联队第二大队骑兵一小队工兵9:00时作为先锋从铁炉坑(内石陂)出发,按照前述的道路前进。第三大队在左侧卫的旁边,前卫的后面进行,沿黄沙桥、杉树下、潭烟石、饶渑(饶家井)前进。”我的初中同学任水山家住沈圳坑,即内石陂溪流下游。其父曾回忆当年有国民革命军失利官兵从内石陂撤退,途经他家时劝老百姓立即躲避。也应证了黄沙桥被日军入侵的十天里,内石陂发生过战斗,以及日记中“杉树窝腹地谢高家散见有敌人(中国军队)移动。用重机枪和小铳朝我射击。”的叙述。距高家大屋西边有个水口,形状就像茶壶的壶嘴,平旷的田野数条小流突然在西边螺丝墩相遇,两山之间不足二十丈,不知建于何时的五显殿座落于此,殿的右侧就是溪流,因出口变窄而湍急,往沈圳坑与安水汇合,这段不到三华里的溪流,形成不为外人知晓的"三叠瀑泉"。平素水行两山之间,水泛沸白,如操琴筑音。若小河水涨,声如雷霆,令人失色。五显殿供奉五圣大帝,应是常说的三皇五帝中的黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。虽称五显殿,现供奉的菩萨有五帝也有观音,属于佛道同参。五显殿与被称为第三十二福地的坂尖道观不足八里,遥相呼应,一东一西,脉本同源,曾经香火十分兴旺。

而在距大屋正前方五十米处,有水井一口,长年四季清澈,四围都是水田,春耕时节,犁耙水响,泥水浑浊,而水井始终独善其身。不仅方便人家饮水,红白喜事、治病药引都在此求取,而且必须焚香秉烛。民间传说与白岭北斗泉、路口蔸萝泉、湘竹饶家井并列宁州四大名泉,别称四大泉神。颇为传奇,有意者如想挖掘,可有不少动人神话。

秋天是个收获的季节,但已过繁忙景象,山林已红绿相间,别有韵味。站在高家大屋门前,眼前池塘还在,但没有荷塘绿叶青萍的衬映。水还碧清,但没有鹅鸭白毛红掌的嘻戏。脚底下卵石铺成的路面,屋檐边色彩能辨的图象,无不证明了它的传统、它的古老,而各种工艺无不体现了前人的聪明智慧。遗留在墙壁上的伟人语录和时代标语,更昭示着特殊年份的深刻印记。这是幅历史的画卷,是部沧桑的大书。而大门边悬挂的“中国传统村落”的牌匾虽已雨迹蛛丝,但还在熠熠发光。这栋近三百年的建筑,酷似一位满脸皱纹的老人,还在顽强的坚守,它孤芳自赏的唠叨着往日的故事。