今逢山谷先生诞辰980周年,我以宜州人的身份,有幸为电视纪录片《一代宗师黄庭坚》摄制组引路拍摄,还与作为总策划的山谷后人黄露先生深入交流。循着先生当年在宜州的足迹,镜头扫过宜州的青苔石阶,指尖拂过留存的残碑墨痕,将近千年前的文人风骨,与当下这场跨越血脉的寻根之旅紧紧相连。今特撰文追思,忆宗师暮年岁月,叙千年深厚情缘,重现他“去国十年”的孤傲与坚守,更想让先生的文化基因,在新时代的烟火与时光里,鲜活延续。

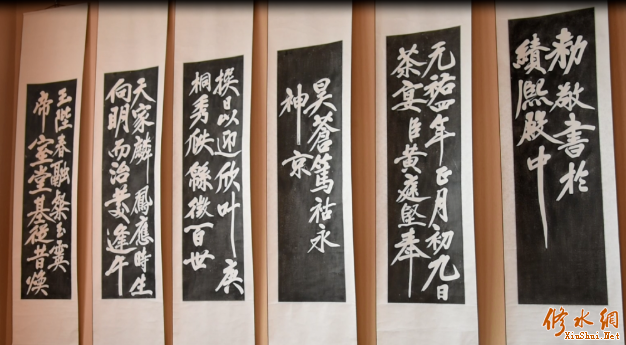

黄庭坚(1045年—1105年),字鲁直,号山谷道人,又号涪翁,北宋洪州分宁(今江西修水)人,江西诗派鼻祖,位列“宋四家”,是与苏轼并称“苏黄”的文学家、书法家,雄踞两宋诗坛与书坛。他一生卷入新旧党争,两遭贬斥,崇宁四年(1105年)九月三十日病逝于宜州郡城南楼,享年六十一岁,后获宋度宗追赠“文节”谥号。

黄庭坚才学卓绝,因性情耿直、不擅钻营,仕途却如一叶扁舟,在北宋新旧党争的浪涛中颠沛流离,终至漂泊无依。23岁以前主要是读书游学及应举,两次“国考”方进士及第,获县尉职;36岁知泰和县;40岁奉诏进京为秘书省校书郎,此阶段为旧党执政,是他的高光时刻,接着升馆阁、神宗实录院检讨官、集贤校理、著作佐郎等,这系列岗位都是编、修、校重要文史的工作岗位,《实录》成,擢升起居舍人(负责记录皇帝言行官员,从六品)。他早年曾编修《神宗实录》,以客观笔法记录史实,却被新党扣上“诬蔑先帝”的罪名,列为“元祐党人”,在50岁时,首遭贬谪,先后流放蜀地涪州(今重庆涪陵)、黔州(今重庆彭水)、戎州(今四川宜宾),寓蜀七年,他虽身为“别驾”闲职,却寄情山水与笔墨,写下无数佳作。崇宁元年(1102年),他获任太平州事(今安徽当涂),可短短九天便因旧党身份再度罢官,只能流寓湖北江汉一带。

命运的最后一击,来得还是有些猝不及防。崇宁二年(1103年),黄庭坚为原贬江陵时所居住的承天寺修造佛塔落成后作记,因所作《承天塔记》未将不参加建塔的转运判官陈举名字列入碑文,被其采摘其间数语诬陷他“幸灾谤国”,宋廷震怒之下,将其“除名勒停,送宜州编管”(“除名勒停”即被剥夺所有官籍与俸禄,“编管”等同于“监视居住”,一言一行皆受官府管控,不得擅自离开贬所)。这一次,这位年近六旬的老人,终究被推向了人生的绝境,也与千里之外的广西宜州,结下了一段跨越近千年的不解之缘。

崇宁二年(1103年)岁末,寒风裹着细雨,黄庭坚拖家带口十六人一行,从湖北江汉启程,踏上了南下宜州的“贬途”。彼时他一路颠沛,最终走水路经今湖南的岳阳、长沙、永州,进入广西的全州、桂林、柳州再到宜州,全程逾三千里,足足走了五个多月。沿途山路崎岖、瘴气弥漫,他曾在途中写下“烟火一线来时路,第四阳关云不度”的诗句,可以想象这段“贬途”的艰辛与绝望。行至永州时,天气已酷热难当,加之王命期限将至,黄庭坚实在不忍家眷再受奔波,便将妻儿安置在永州零陵县,委托朋友照顾,自己只身前往宜州。崇宁三年(1104年)五月十八日,他抵达宜州贬所(时宜州州治为龙水县,今广西河池市宜州区),站在北门码头下望着眼前陌生的城郭、湿热的空气,心中满是“亲知绝迹,举目无亲”的孤寂,他未曾想,这片看似荒凉的土地,会成为他人生最后十七个月的栖身之所,更会以最温暖的人情,抚慰他饱经沧桑的灵魂。后来浙大西迁宜山(今宜州)办学时,学者行力在《宜山志略》中曾提及:“王阳明先生亦尝征侗蛮于柳庆(柳州、庆远,庆远即宜州古称),且两公皆由吉安泰和而宜山,与今浙大同其趋向。县城西门外里许,有山谷先生衣冠冢,宜人深被其风。”文中的“两公”,一为王阳明,一便是黄庭坚(曾任泰和县令),两位影响后世的文化宗师和浙大西迁,竟都从吉安泰和出发,最终落脚宜州,这般巧合,也为宜州的历史文化添上了一抹传奇色彩。

作为“编管罪人”,黄庭坚在宜州的一年多时间里,他先后六迁居所,每一次搬迁的背后,既有朝廷法令的严苛束缚,也暗藏着宜州人悄悄递来的温情。到宜州报到后,便在城西郊龙溪之畔(今广西轴承厂内)租下了黎秀才的房屋,黎秀才敬其才学,特意收拾出整洁的院落让他暂避风雨,可没过多久,却因“城郊不便监视”被官府勒令搬迁。第二次迁至城东门外的崇宁寺,僧人破例腾出了一间靠窗的禅房,既能读书写字,又能眺望田野,寺内还有沐浴房,条件相当不错,可好景不长,朝廷“寺院不许收留编管罪人之令”传到宜州,又被迫离开。第三次,黄庭坚索性住进东关的一家旅舍,旅舍老板常常主动送些热粥和小菜,仍因“旅舍人员混杂,不便监视”为由而再次搬迁。

半年时间连续三次搬迁,让黄庭坚深深体会到待罪之人的无奈,甚至产生了“永无栖身之地”的迷茫。到了当年十一月,在官府的要求下,他租下了城南靠近集市的一间民宅——虽紧邻集市(今宜州“大市场”),每日能听到屠宰声、叫卖声、脚步声,却也难得清净,他便为这间小屋取名“喧寂斋”,其之前寓居宜宾时心境颇为沉郁,名其居室为“槁木寮”“死灰庵”,表其心如槁木死灰。今在宜州则取“闹中取静,寂中寻安”之意,也暗合了自己“身处喧嚣,心向淡然”尚可居住的心境。

真正的转机,始于宜州太守党光嗣。党光嗣虽身为地方最高官员,却素来仰慕黄庭坚的才学与品格,深知他是因党争遭贬,并非真有“罪”,于是,他表面上遵循朝廷法令,暗中却处处关照黄庭坚,得知黄庭坚在“喧寂斋”居住不便,便悄悄帮他物色了城东南小南门附近(今宜州小十字街往南大市场口城脚巷东巷口)的一处新居,不仅院落宽敞,还靠近水源,便于读书写字和沐浴。

到了崇宁四年(1105年)五月七日,党光嗣又以“南楼视野开阔,便于官府照看”为由,帮他迁至郡城正南门上的南楼(今宜州大十字街往南大市场西北面城脚巷西巷口),该楼作为城门驻守、瞭望军情的重要军事建筑,非常安全,地势高旷、光线明亮、视野广阔,通风性能好,是身有湿热体质的先生最为中意的住所,之前就曾经“卧于南楼终日”,特别宜于读书、作书、饮宴、唱和,成了黄庭坚人生最后时光的居所,直至生命的最后一刻。

初到宜州的日子,是黄庭坚一生最窘迫的时光。“除名勒停”让他断了俸禄,多年贬谪早已耗尽家财,孤身赴宜时更是“阮囊羞涩,身无余钱”,有时甚至要靠向亲友贷钱度日,他在《宜州乙酉家乘》(以下简称《家乘》)中曾提及“贷钱贴”,便是当时的借债字据,后来这张字据因是先生亲笔被宜州人视为珍宝,刻之于石,世代保存。更难挨的是精神孤寂,朝廷“党禁甚严”,明令地方官员、百姓不得与“元祐党人”交往,基本上是门可罗雀,只能闭门读书、作书、饮茶、参禅等打发时光,偶与远朋书信往来诉说苦闷,他曾在诗中写道:“遣闷闷不离眼前,避愁愁已知人处”,道尽了彼时的孤独与无助,连避愁之处都无处寻觅。

这般困境,直到兄长黄元明的到来才得以改变。黄元明时任萍乡知县(今江西萍乡),得知亲弟被贬宜州的消息后当即辞官,日夜兼程,于崇宁四年(1105年)春节前几天赶到宜州,感情笃好的兄弟久别重逢,相拥落泪,这份情谊成了黄庭坚最坚实的慰藉。黄元明以“前朝廷命官”的身份按照官家礼数拜访宜州地方官员,按宋代礼制,地方官员需接待卸任的朝廷命官,知州党光嗣、州判余若著、掌管狱讼的州司理参军管及(字时当),便借此机会,带着一帮同僚下属,先后来到黄庭坚的住处拜见黄元明,实则是借机与黄庭坚结交,党守特备宜州特产八桂酒,早年发愿“戒酒戒肉戒棋”的黄庭坚,也因这份热情破了戒誓,宴席之上,相谈甚欢、相见恨晚。兄长在宜州陪伴一个多月,这段时光成了黄庭坚在宜州最快乐的日子,兄弟二人每日一同饮酒、吟诗、作画,还游遍了郡城附近的名胜古迹,他悉数记入笔记,宜州的青山绿水,抚慰了他漂泊的倦旅之身,也渐渐抚平了他心中的褶皱。

即便身处贬谪,黄庭坚仍未失文人雅趣,抚琴弈棋,是他日常的消遣,柳州抚琴高手欧阳佃夫、宜州的将官许子温常来南楼抚琴,《家乘》记载:“七月十五日 庚戌,晴,子温来弄琴数曲,秦禹锡惠牂柯酒,殊可饮,全甫、允中、信中、月下饮牂柯酒一壶”,便是当时文人雅景。弈棋方面,他棋艺高超,在宜州仅有区叔时与袁安国两人能与之匹敌,每每对弈,往往是黄庭坚胜多负少,几无对手,他称赞宜州人“输棋不输心,实在”。诗词创作,是他情感的寄托,也是留给这片土地珍贵的遗产,赴宜州贬途五个多月,他写就63首诗词(其中诗57首、词6首),满是人生感慨。居宜一年多,留存下来的21首(诗14首、词7首),却篇篇精品,如《虞美人·宜州见梅作》与《南乡子·诸将说封侯》等几首最是流传,至今人们还广为吟诵。

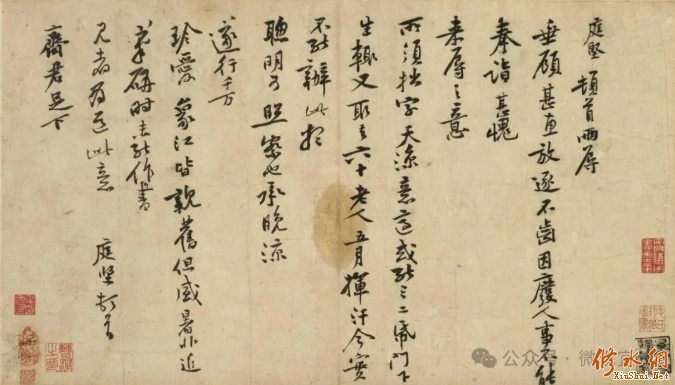

作为“宋四家”之一,黄庭坚在宜州共创作5幅书法作品,每一幅都是珍宝。宜州通判余若著最早与他结交,冒风险送两个儿子夜访学书,还请他以行书默写《后汉书·范滂传》,黄庭坚默记于心、一气呵成,逾千字仅误二三,这幅作品是其寓宜代表作;太守党光嗣也送子党伯舟拜师,地方百姓求赠书法墨宝更是无数。凡其墨宝,均被宜州人视若瑰宝,后来官府建“清风阁”收藏其书碑刻,可惜数十年后阁废碑佚,部分作品甚至碑刻都被官府收藏带走,《范滂传》更在抗战时曾流入日本,如今在宜所书作品已寥寥无几,更显珍贵。

黄庭坚仙逝后,宜州人敬称他“谪仙人”,视其为文曲星,自发在南楼设祀,这是山谷祠的雏形。南宋淳熙四年(1177年),官方首建山谷祠,开启官方祭祀;三十余年后,州学教授兼摄州事(代理知州)的张自明斥44万银钱,在他初租地(今广西轴承厂旧址)建“龙溪书堂”,前面为山谷祠,其中供奉 山谷先生石刻像和周公、孔子、孟子画像,后面设龙溪书院,招收学生教授学问,以山谷先生的品格与才学激励振兴宜州教育,项目规模占地40多亩。明清两朝,山谷祠修缮重建不下十次,建有衣冠冢,置百亩公田,收入供祭祀与办学。抗战时,日机炸弹落于祠中却未炸,宜州人皆叹“山谷有灵”,祠宇核心得以留存。1986年,政府将蜷缩于工厂内的山谷祠,迁至白龙公园会仙山下重建,修复衣冠冢并对外开放,宜州有山谷路、山谷高中,让这份纪念延续至今。

(参阅资料:张艺兵主编《宜州历史名人丛书》)