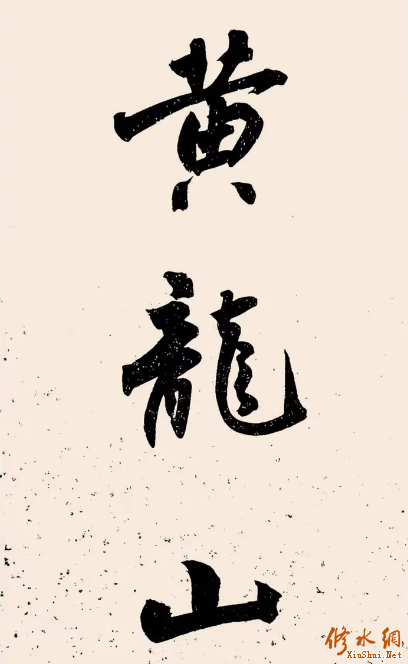

有三座高峰相连,海拔超过1500米 飞龙在天,昂首云外 “一脚踏三省、一山藏两教、 一水发三江、一峰观两湖” 被誉为“江南的香格里拉” 春赏花、夏纳凉、秋登高、冬看雪 东眺鄱阳,碧波连天 西望洞庭,烟波浩渺 这就是 吴之头 楚之尾 人文圣山、佛道名山、旅行净土 黄龙山 山雄、景奇、林丰、水美 “大江以西山水之秀甲天下, 洪州分宁钟秀居多” “幕阜山”山名 最早见于东晋葛洪《幕阜山记》 亦名桓山、天岳、雷台、 雷公、天柱、幕府 幕阜山脉 位于华中之中心,属褶皱断块山 横跨中国湖南、江西、湖北三省 呈东西走向,北临长江,东临鄱阳湖,西临洞庭湖,南俯湘赣大地 居湘鄂赣三省 省会武汉、长沙、南昌的中心地带 山脉平均海拔约1000米 全脉1000米以上的山峰有38座 有幕阜、黄龙、九宫、大云等山峰 著名风景区有幕阜山、黄龙山、九宫山、大云山、隐水洞、庐山西海等 周湖岭 从洞庭湖至鄱阳湖,高峰竞立 最高峰九宫山的老鸦尖,海拔1657米 次高峰为平江的天岳山,海拔1596米 黄龙山 主峰龙王峰、只角楼、凤凰翅 分布于江西修水、湖北通城、湖南平江境内 是三省屏障和自然分水岭 也是江南中游的制高点 《清同治平江县志.地理志.五》: 幕阜山记:幕阜山一曰天岳山,又名天柱山,高一千八百丈,周回五百里,跨义宁、通城数州县界,道 书曰“二十五洞天”。岳州称岳阳,以在天岳之阳也。山有石壁,刻篆文曰“夏禹治水到此”,吴太史慈为建昌都尉,拒刘表从子磐置营幕于此,故名。唐天宝中,改名昌江山。山绝顶有葛、艾二仙坛,有石床石臼、井灶之属。有竹焉,同本而异干,岁产一株,随风拂其上,是曰扫坛竹。每夕阳斜映,远近峰均作丹砂色,与赤城霞埒,是曰丹岩,一曰朱砂岩。山之东,有石田数亩,塍郢隐然,有池曰芙蓉,其一曰沸沙,广裘百步。池西南隅,履之谾谾欲陷,以竿抵其隙,深不可测,东有温泉三穴。左一峰曰黄龙,顶有灵湫,水甚洌,有金鲤二,常泳其中,能致雨,旱祷辄应。右有峰曰凤凰,又一峰曰仙女台,其麓曰仙人洞,石有仙人迹,曰甘草坡、曰金线洞、曰海棠洞,其花常夏开。有观音岩,险绝不可上。有瀑布泉,其下为大仙坪,容数千人。旁有风穴三,不可犯,犯辄狂飚竟日。山北大坳有巨石,曰系船石,高数丈,围半之,中段滑泽有系缆痕,有应声,石中空,能效人语笑。有漂水岩,飞瀑喷雪,下为老龙潭。后一山曰后岳阜,一名八角楼,相传唐陆尚书避乱处。山多猕猴,无秽草,其产若杞、术、弓穷之属,入药百余种,异卉怪木,人莫能尽识。宋孟珙以擘窠书摩岩曰“洞天幕阜”。山有观曰紫清,曰佑圣、宫曰玉清、寺曰华严,曰云腾,庵曰太平,曰普济,其下曰长庆寺,元时岁遣州判官诣山致祭。是在县东北百里。 本文来自修水网 幕阜山区的地质变迁 幕阜山是一座褶皱断块山 山体呈北东—南西向 绵延于湘鄂赣三省边境 长约160公里,山峰多在海拔千米以上 山脉主要由一系列燕山期岩浆岩构造组成 其中幕阜山及望湘岩体为山体重要组成部分 突起于板溪群浅变质岩的低山丘陵之上 山体属新华夏系第二隆起带南延部分 从元古代早期至今 先后经历了普宁运动、加里东运动、燕山运动、喜马拉雅山运动以及伴随着地壳升降、海陆变迁、岩浆活动、断裂活动和漫长的地史时期的气候演变 形成不同时代的各种地层、侵入岩,不同的构造体系及其各种矿床,并形成现代地貌形态 在距今约8.5亿年以前的早震旦纪, 幕阜山区还是一片汪洋 早震旦纪后期 晋宁运动使幕阜山从地槽区转化为地台区 形成幕阜山基底岩系 震旦纪中后期到奥陶纪初期 距今7—5亿年左右 海水向我国西部、南部淹没而来 幕阜山区第二次沦为沧海 地壳缓慢沉降 奥陶纪后期,距今4.5亿年左右 幕阜山所在的江南古陆又上升出水面 泥盆纪后期再度被海水淹没,直至石炭纪末期的昆明造山运动使海水退出,船山灰岩和黄龙灰岩广泛剥蚀 湖岭 在近两亿年里,大地发生了地质史上从未有过的巨变,变得生机勃勃,万物散发出生命的气息 二叠纪早期,距今2.8亿年前, 我国南方发生了地质史上最广泛的海浸, 幕阜山区第三次沦为海洋 幕阜山所在的江南古陆, 成为横贯湘鄂赣的一片浅海盆地。 沉积形成了厚度为400—500米的碳酸盐岩层,为幕阜山悬岩、溶洞等的形成提供了物质条件 直至晚三叠纪,距今约1.8亿年左右 经过雪峰运动,渐渐转入一个较长的相对宁静阶段 三迭纪晚期发生了具有重大构造变革作用的印支运动,受其影响地势上升,海盆逐渐缩小,直至最终关闭,沉积岩发生普遍褶皱,基本上结束了海洋环境 海水永远退出了幕阜山区所在的江南古陆 白垩纪早期,距今约1.4亿年前发生的强烈的燕山运动,江南古陆中段发生断裂,东西陷落成宽大的洞庭盆地和鄱阳盆地。中间形成幕阜山区变质核杂岩中低角度的正断层台地。受东部自中生代挤压构造环境向新生代伸展,又由于强烈的地壳运动, 幕阜山区不断隆升 自中新生代以来, 经历了三期较强烈的隆升和剥蚀夷平过程 幕阜山雄姿的真正崛起 是从白垩纪晚期,距今约7000万年开始的 本文来自修水网 山体的快速抬升与断陷盆地的快速充填 抬升是分阶段与多期进行的 是大自然内外压力长期作用的结果 时至始新世末期,距今约3000万年左右 印度板块与我国的扬子板块相碰撞, 导致世界最高的山脉——喜马拉雅山褶皱升起。 这次喜马拉雅运动,强大的侧压力,震撼了整个亚州东部。幕阜山也不断遭受东西向主压应力的挤压,出现了强烈的褶皱和断裂,山体沿着幕阜山大断层的断裂面迅速地抬升,高度已达海拔1200米左右,形成幕阜山背斜,即幕阜山主体。 幕阜山背斜开初还是一个呈东西向隆起的整体,但是其边缘又发生了一系列的断层,将背斜分割成若干大断块,特别是主压应力和分压应力所造成的呈北北--东西向断层,更进一步分割了幕阜山背斜。在此基础上发育了一系列呈北北东向展布的断裂,在某些断裂旁侧又发育了一系列次一级断裂,由于某些断裂具有继承性、迁就、利用了原有断裂并在原有断裂的基础上发展形成。主要构造体系有幕阜山——瓮江隆起、汨罗——湘阴断陷盆地、平江断陷盆地等。 当发展到喜马拉雅运动后期,距今约300万年左右时,地壳运动又活跃起来。此一时期的新构造运动,继承了第三纪时期的早期喜马拉雅运动特征,以差异升降和块断沉陷为主,又使幕阜山出现了频繁的新构造,真可谓“大地颤抖,山崩地裂”,其挤压应力以东南方向的分压应力为主,不仅使幕阜山断层规模增大,而且切割到基底的花岗岩体,使幕阜山主体沿断层强烈抬升,最终形成今朝之雄姿,与江汉平原相对高差达1300余米。 本文来自修水网 近数十万年以来,幕阜山仍处于抬升过程中。由于山体抬升具有间隙性和各断层抬升速度不同,决定了幕阜山的整个地貌中部是高山峻岭,北方与西南及东南方向则为低山浅丘,河谷相间。幕阜山山体断层纵横,岩层破碎,易于风化侵蚀;冰川、流水、大气等因素的剥蚀,致使其高度在增长的同时亦被减少。尤其是第四纪,距今约200万年左右冰期的出现,强大的冰川活动,极大程度地剥蚀着岩层。在九宫山的铜鼓包的两侧、三峰尖下首,一片面积两平方公里的特异地貌,即是第四纪冰川时期的产物,坡下上大下小的蘑菇石是冰川作用的最典型标志。加之本区雨量充沛,丰富的地下水和地表水也严重地浸蚀、冲刷岩层。各种岩层中,只花岗岩岩层质地坚硬,破碎程度较小,风化作用缓慢,所以在幕阜山抬升过程中,被剥蚀掉的是花岗岩以上的岩层,从而由花岗岩形成的一峰尖、老鸦尖、九宫山等山峰,得以矗立在海拔1550多米处。 正是大自然的内外营力雕刻 创作出无数奇特秀丽的景观 把幕阜山打扮得绚丽多姿 使雄、奇、险、秀、幽集于一山之中。 “幕阜山”山名最早见于 东晋葛洪著《幕阜山记》 葛洪(284—364),字稚川,号抱朴子 东晋道教理论家、医学家、炼丹术家 周湖岭 葛洪著述甚富,其《幕阜山记》最早见诸南宋陈振孙《直斋书录解题》。 《幕阜山记》是现专最早的一部山水专志 幕阜山记 晋 葛洪 山, 有石壁刻铭,上言:禹治水,登此山。高于平地一千八百丈,周五百里,二十四气。福德之乡,洪水之灾,居其上可以度世。又有列仙之宝坛场在其侧,旁有竹两本,修翠猗然,随风拂拂,名扫坛竹。其上有池,水正澄洁。时有二鱼,游泳其中。有葛仙翁炼丹井、药臼尚存。山无秽草,惟杞与芳之属。有石如丹珠。绝顶有石田树十亩,塍渠隐然,非人力所!有僧圆曰长庆;有宫曰玉清。鸟道断绝,不可登攀。左黄龙,右凤凰,皆在山麓。” 为何叫黄龙山 传说一: 黄龙、幕阜、凤凰三山连属, 皆翠窦秀峰,多灵草仙药。 汉吴黄武八年,黄龙现于武昌,故名。 传说二: 唐乾宁间,超慧禅师得法于玄泉彦。游岳麓,会神僧,谓曰:“此去东北行,遇黄即止,逢龙可住。”是至,老父遥指高峰,故名黄龙山。 传说三: 相传山顶有一黄龙,能呼风唤雨,故称黄龙山。 《过黄龙呈超慧禅师》 唐 吕洞宾 铁牛耕地种金钱,刻石儿童把贯穿 一粒粟中藏世界,半升铛内煮山川 修水网 www.xiushui.Net 白须老子眉垂地,碧眼胡僧手指天 欲问个中还会得,此元元外更元元 黄龙山地跨湘、鄂、赣三省 最高海拔1528米 又号称天岳,超然五岳之一 宛如一道天然画屏 障护于通城东南、修水之西、平江之东 黄龙山,有三大主峰 龙王峰(又名龙湫池),海拔1511米 位于黄龙山脉东侧,江西修水境内 只角楼,海拔1528米 位于黄龙山北麓,湖南平江境内 只角楼绝非人造楼台,而是经过数万年自然形成,通体为花岗石岩体 相传远古时期龙凤相斗,折断一龙角坠此而得名东晋时期葛稚川修炼于此 结庐名曰:“云巢” 凤凰翅(又名凤凰池),海拔1241米 位于黄龙山脉西侧,湖北通城境内 相传远古时期龙凤相斗时 凤凰折断翅膀掉落于此而得名 龙王峰昂首天外 凤凰翅与只角楼遥相呼应, 构成了黄龙山完整的龙脊身躯 古时候,黄龙山一带是汪洋大海,一条黄龙长期在这里兴风作浪,不说人和船不敢来,鸟也飞不过。 有一日,黄龙到天宫去了,一只五彩的凤凰飞到了这里。它在海上飞了很久很久,找不到落脚的地方,就张开两只大翅膀,朝海里猛扇,一扇扇干了一尺海水,十扇扇干了一丈。它不停地扇啊扇,慢慢地,海水浅了,海中露出了一个小岛。凤凰落在一块大石头上,它朝着日头一声长鸣,立即,岛上万物生长,百鸟也飞来了。打鱼的人见这里有了避风落脚的地方,也纷纷来到这里。 湖岭 俗话说:“天上一日,地下一年。”黄龙在天宫里住了一日,返回老家时,老远就看到家里变大样了:海水浅了,凤凰在小岛上安了家,接受百鸟的朝拜,人们欢笑着把鱼虾一网网朝船上拖。黄龙气得吼一声,掀起滔天巨浪,把渔船打得粉碎,直向凤凰扑来。凤凰忙飞起来,像箭一样冲向黄龙。龙凤在空中血战,直杀得龙鳞凤羽满天飞。最后,凤凰鼓起金翅,朝龙头拍去,黄龙头一歪,一角挑来,结果,黄龙的角被连根打落了,凤凰的翅膀也被挑断了。黄龙痛得先落下来,变成了黄龙山;龙角落在黄龙山上,变成了黄龙山的最高峰——只角楼。凤凰的翅膀也飘落下来,变成了如今的凤凰翅。至今,凤凰翅下还有“系船窝”、“烂船坡”两个地方,相传,就是当年打鱼的人系船和黄龙打烂船的地方呢。 自巴陵略平江临湘入通城 无日不雨至黄龙奉谒 宋 · 黄庭坚 山行十日雨沾衣,幕阜峰前对落晖 野水自添田水满,晴鸠却唤雨鸠归 灵源大士人天眼,双塔老师诸佛机 白发苍颜重到此,问君还是昔人非 唐代遍游天下名山的著名道士、道教学者、书画家司马承祯(公元647——735年)在《洞天福地记》中载:“第二十五幕阜山洞。周回一百八十里,名曰玄真太元天,在鄂州唐年县,属陈真人治之。” 湖岭 唐张慧超《西山十二真君传》:许真君尝炼丹于艾城之黄龙山,丹成,祭于幕阜山葛仙翁石室。 北宋《云笈七签》曰:环幕阜有道官;曰松林、曰紫清、曰嵩虎、曰玉清。玉清宫视余山水为胜。 宋《岳阳风土记》:幕阜洞天有石壁刻铭其上,言大禹治水登此。又有列仙坛,有石田数亩,非人力所能为,鸟道断绝,不可登。左黄龙,右凤凰,皆在山麓也。 黄龙山自古未遭人为破坏,至今一派原生态、纯自然的原始风光 “幕阜行观南北地,峰尖坐看东西州” 占地100多平方公里、海拔1500余米的黄龙山,是登高望远的绝好去处, 重阳之季,秋高气爽 独立千仞,黄龙远眺 万里长江白帆点点,鄱阳洞庭波光粼粼 东西走向的黄龙山,峰峦叠障,树木葱郁, 地处亚热带中部,雨量充沛, 溪涧密布,瀑布丛生, 是修江、汨罗江、隽水三河的发源地, 自古就有“一山观两湖, 一水发三江”之说。 修河源 修水,又名修水、修江,鄱阳湖水系五大河流之一,以其水行修远而得名 修河是江西九江境内最长的河流, 也是长江中下游重要水源涵养地和 沿岸居民的生产、生活用水取水地。 修水网 www.xiushui.Net 流经江西九江、宜春、南昌3市12县区, 总长357公里,流域面积14797平方千米, 在九江永修县吴城镇注入鄱阳湖。 修河源头的最早文字载于《水经注》: “修水出艾县西,东北经豫宁县,故西安也,晋太康之年更从今名……其水总纳十川,同臻一渎,俱注于彭蠡也,北入于江。” 《职方乘》(宋)载:“修水源出黄龙山, 纳众水东北流六百六十里,入鄱阳湖。” 《江西通志》(清)亦谓黄龙山为修水之源。 《义宁州志》(清)第三卷《山川·水源》:“州西北多为仁乡、西乡,有幕阜山。高数千丈。与黄龙山连峙,龙谳深竣。修求出焉。” 《江西省情汇要》曰:修水“源出于湘、邵、赣边境的幕阜山麓”。 《江西水利志》(1995)记载修河潦河为渣津水,源出幕阜山湘鄂赣交界黄龙山北侧寨下洞,从源头到吴城主河长389千米。 《修水县志》修河“源出幕阜南麓”。 汨水源 汨罗江,全长253公里,属洞庭湖水系。 汨水,发源于黄龙山梨树埚(修水县境), 由龙门桥进入平江县, 流经新市、汨罗注入南洞庭湖。 “西接洞庭开晓楚,东倾彭蠡浸晴吴” 本文来自修水网 战国末期,楚国著名政治家、诗人屈原被流放时,曾在汨罗江畔的玉笥山上住过。 公元前278年,楚国都城郢(今湖北荆州市)被秦军攻破, 屈原感到救国无望,投汨罗江而死。 隽水源 隽水河发源于幕阜山北麓 源头在通城县马港镇境内 干流全长187公里,流域面积3947平方公里由南向北纵贯通城、崇阳、赤壁 经湖北嘉鱼县陆溪镇注入长江。 黄龙山既是佛教黄龙宗的发源地 又是道教的第二十五洞天 素以鬼斧神工的奇峰异石,缥渺迷蒙的奇幻云海,绚丽多姿的奇花异草,喷珠溅玉的流泉飞瀑而被儒、释、道名人所咏颂。且气候独特,夏季日温差在8℃之间。 南承暖气,北御寒流, 冬春二季之交,两景并存。 北有冰凌积雪,南有杜鹃盛开。 “恫深春积雪,岩幽夏无暑”,为天然避暑胜地。现有龙王峰、只角楼、天岳关、凤凰翅、天岳幕阜山等五大浏览区。主要景点有黄龙林海、犀牛望月、神龟驮经、石龟问松、玉女抛梭、金鲤朝天、刘磐幕、试剑石、鸣水瀑、凤凰池、龙王井、桃花洞、蛤蟆石、耸天石瀑、只角楼、云之巢、石田三亩、黄龙四重瀑、八卦图、不二法门、寒牛不出栏等60余处 幕阜山 明 刘基 修水网 www.xiushui.Net 黄龙美景尽幽幽,三亩石田气势猷。 幕阜行观南北地,峰尖坐看东西州。 湫池塘阔藏蛟鲤,只角楼高近斗牛。 青竹台上劳到扫,凤凰池畔杖履游。 炼丹井 唐 李白 闻说神仙晋葛洪,炼丹曾此占云峰 庭前废井今犹在,不见长松见短松 炼丹井 唐 陈岩 闲中惟有高低枕,老去宁无内外丹 千载稚川今往矣,谁言古井不生澜 宋代王安石、苏轼、苏澈、黄庭坚、张商英、张孝祥、陆游、张即之等,他们与江南佛教四大丛林之一,中国佛教禅宗黄龙宗发源地江西修水黄龙禅寺古刹,有着非常深厚的渊源,之中并留有摩崖石刻“灵源”、“黄龙山”、“法窟”、“三关”、“翠云洞”等手迹,并保存完好。 黄龙宗 黄龙派为临济禅之支派 禅宗五家七宗之一 以黄龙慧南(1002~1069)为宗祖 慧南为临济宗第七祖石霜楚圆之门下 于宋景祐三年(1036)住江西隆兴(现修水县)黄龙山,盛弘教化,遂成黄龙派。 慧南在黄龙“传石霜之印,行临济三命” 创“生缘”、“佛手”、“驴脚”“三关” 湖岭 开看话禅之先河 “黄龙三关”的创设 从平常入手,步步为营,层层深入,环环相扣,启发学人,跳出窠臼,扫除执解,展示了慧南禅师所开创的险绝凌厉的禅风,也体现出其提携后学、造就僧才的婆心 千载岁月,弥久不息的禅学,在晨钟暮鼓中,萦绕着他所追求的至纯、至真、至美、至善的灵源,从而似修河之水的源头沽沽而出,川流不息影响和孕育着芸芸众生。 |