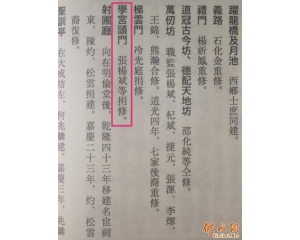

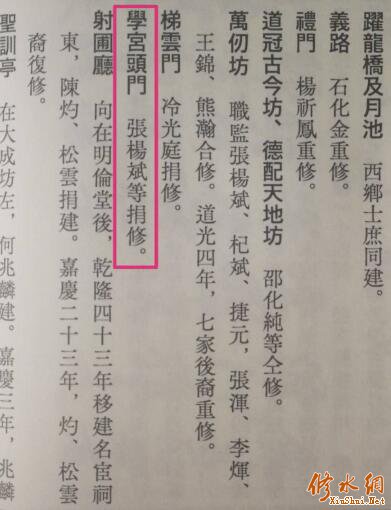

州志载有,张杨斌等人捐修过一座“”学宫头门“”。头门即正门,义宁古城里曾有一坐“”学宫“”!

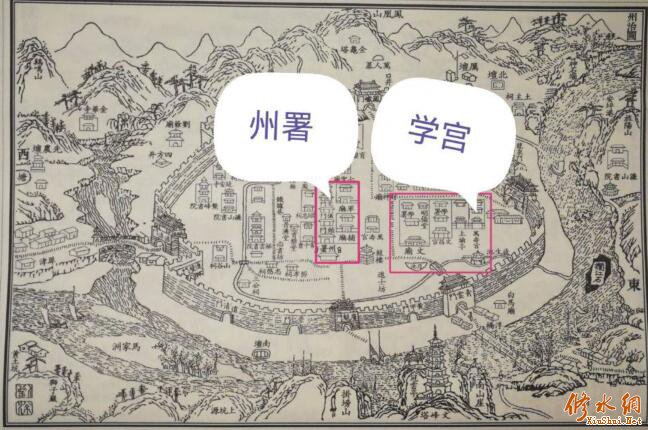

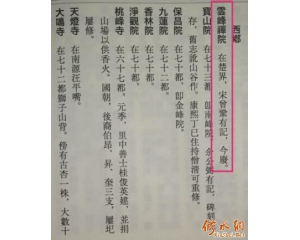

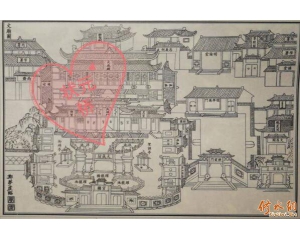

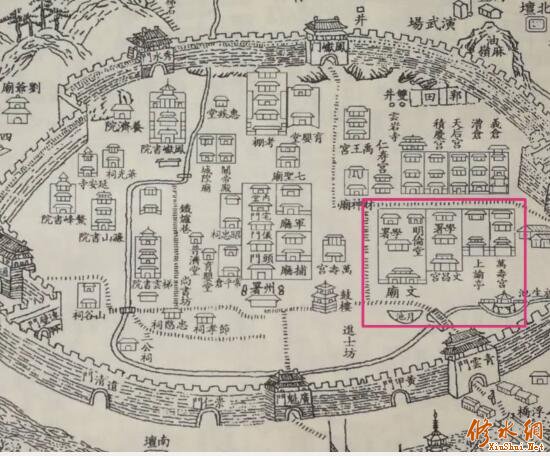

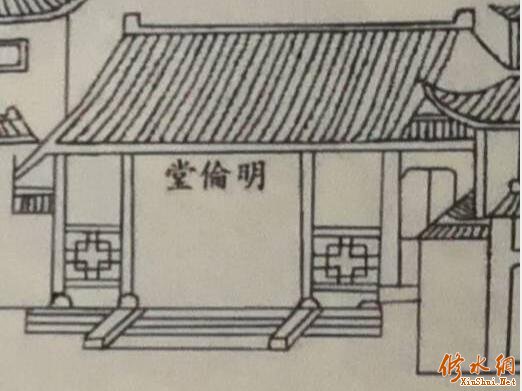

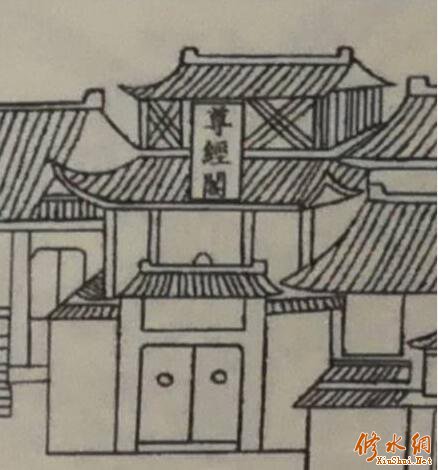

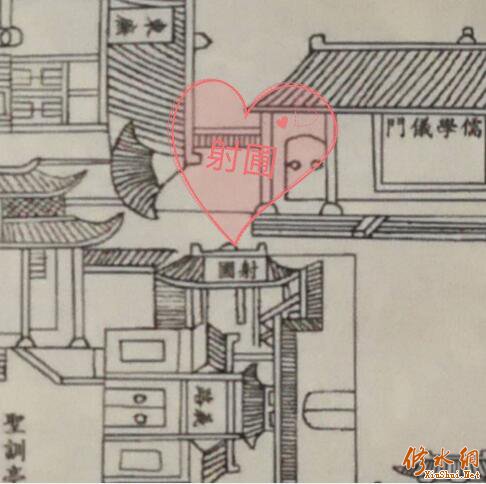

书院与官学的区别是:①书院经费来源是多方赞助(亦有特殊官立者),可谓“社会办学”。有的书院也得到朝廷的“赐额”,主管赐以官衔,但只是一种虚衔。②有的书院也得到朝廷的“赐田”,但不是“定制”。③书院自选教材,自定规章制度,但都有传统性、权威性。书院择师择生不看出身,只以所教所学定取舍,系开放式教育。④书院学生肄业期满不能得到“法定学历”,只是一些著名的书院有“定保举权”,即可以每年固定保送若干学生进入官学获取“出身”。由此可见,书院是一种介于官学和私学之间,具有相对独立性的教育体制。 府学、县学又称儒学,文庙之内,兴办各级“儒学”,称为“学宫”,文庙与县学结合,共同组成“庙学”建筑群,它的建筑规制是前庙后学或左庙右学。学宫是科举文教建筑,学宫为官办。自宋神宗元丰年推行“庙学合一”政策之后,建庙则建学,庙中有学,学中设庙,“庙学合一”是学宫的主要特征。 义宁古城有一处完全符合这些特征,是一个典型的学宫。   (义宁古城学宫所在的区域)   至少从宋代开始,文庙、书院、太学、学宫便皆以明伦堂来命名讲堂,当地的学子大多数都会在其中学习。而明伦堂作为“明人伦”的讲学厅,是当时参加科举考试的社会精英们获取知识与智慧的庄严神圣的讲堂。士人们在此十年寒窗之后,都希望通过科举能登上朝堂,从而实现治国平天下的社会理想。  魁星阁。魁星,中国古代神话传说中的神,“奎星”的俗称。“奎星”原是中国古代天文学中28宿主一,即北斗七星第一星--—天枢,也指北斗七星的前四星--—天枢、天璇、天玑、天权。后世被称为主宰文章兴衰的神。最初在汉朝纬书《孝经援神契》中有“奎主文章”之说,后世遂建奎星阁(楼)并塑神像崇祀。清·顾炎武《日知录·魁》:神像“不能像魁,而改奎为魁,又不能像魁,而取之字形,为鬼举足而起“斗”。故,魁星神像头部红发绿面像鬼;一脚向后翘起,如“魁”字的大弯钩;一足立于螯头、一手捧斗,如“魁”字中间的“斗”字;一手执笔,意谓用笔点定中试人的姓名。加之“魁”有“首”之意,“魁星点斗,独占鳌头”,也由此而出。魁阁(楼)为文庙(孔子庙)配属物,“春秋仲日上丁致祭”,“州县官行释奠之礼”(春秋仲日上丁致祭,也称丁祭或祭丁,即每年阴历二月和八月上旬第一个丁日祭祀孔子。该制始于唐代,见《太平御览》535卷《拜奠》引《唐六典》。)。科举时代,凡读书或参加科举考试者都虔诚崇拜魁星,乞求保佑金榜题名。所以,全国各地均建有魁星阁(楼),且明朝时期最为盛行。  东西两庑:大成殿东西两侧的房子叫"两庑",是后世供奉先贤先儒的地方。这配享的贤儒大都是后世儒家学派中著名的人物,如董仲舒、韩愈、朱熹、王阳明等。在唐朝仅有20余人,经过历代增添更换,到民国时,多达156人。这些配享的人原为画像,金代改为塑像,明成化年间一律改为写有名字的木制牌位,供奉在一座座的神龛中。现在两庑中一般陈列着历代石刻。州志记载,正统六年(1441),状元黎淳之父县丞黎斌就为学宫修建过两斋庑。 学署:学署为旧时管理地方教育的行政官办机,是县一级教学机构,相当现在教育局,主管孔庙祭祀,以及童子试。 《明史.选举志》记载:“天下府、州、县、卫所,皆建儒学。教官四千二百余员,弟子无算,教养之法备矣。府设教授,州设学正,县设教谕,各一。俱设训导,府四,州三,县二。生员之数,府学四十人,州、县以次减十。师生月廪食米,人六斗,有司给以鱼肉。学官月俸有差。生员专治一经,以礼、乐、射、御、书、数,设科分教,务求实才,顽不率者黜之。” 县学常设教谕1名、训导2名,生员二十名,县学学生都是经童试录取的生员(秀才)。生员按其成绩和待遇的不同,有廪生,增生,附生之别;按其所学内容,又有文学、武学之分。 射圃:习射之场。古时官学课程设置是礼、乐、射、御、书、数六艺,所以大多在文庙外设有射圃,来教学生练习射箭。  御碑亭:保存皇帝为孔庙所立的石碑而建的。 崇圣祠:寓意为“景仰德政,崇尚圣贤”。这里是祭祀孔子父母,及其近代先祖和儿子孔鲤的地方。 乡贤祠:是本地有品德学问而为地方所推崇的人,去逝后由大吏题请,祀于其乡,入乡贤祠。 名宦祠:是祭祀地方官宦的配殿,供奉历朝历代为官清廉、爱民如子、政绩突出的外籍官员。 东西朝房:作为普通官吏拜谒孔子前,歇脚整装的地方。 棂星门,学宫孔庙的外门,是文庙中轴线上的牌楼式木质或石质建筑,古代传说棂星为天上文星,以此命名意味着孔子为天上星宿下凡。象征着孔子可与天上施行教化、广育英才的天镇星相比。 学宫之外,古城还有很多书院,如鳌峰书院、梯云书院、濂山书院、凤巘书院、濂溪书院,这些建筑就是古城文风昌盛的见证。

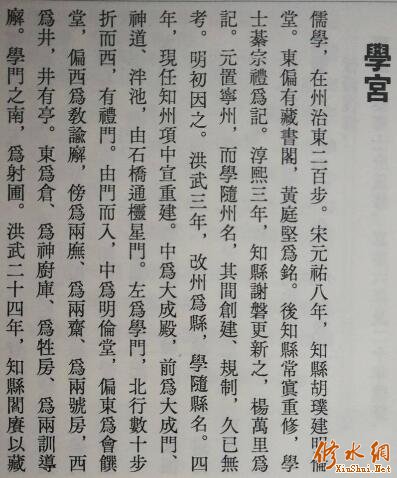

义宁古学宫最早记载是宋元佑八年(1093年),知县胡璞建明伦堂,实际存在远不止于此,黄庭坚就曾说“所从来远矣”。

胡璞,字器之,南平(今属福建)人。神宗熙宁三年(1070)进士(清嘉庆《南平县志》卷一三)。哲宗元祐八年(1093)分宁知县(清乾隆《南昌府志》卷三四),苏轼这年9月刚好去任河北定州知州。胡璞博学工诗,曾经采石场,题诗吊李白云:“抗议金銮反见仇,一杯蝉蜕此江头。当时醉弄波间月,今作寒光万里流”,苏轼见之,以为是唐人所作,叹赏不止。 明伦堂东侧有藏书阁,黄庭坚曾应胡璞之邀为其作铭。元佑八年,黄庭坚丁母忧在家守孝时,县令胡璞仰慕黄庭坚的才华,邀他为新落成的藏书阁作铭。当时黄庭坚因身体欠佳和大孝在身,几近封笔,但他还是欣然命笔,题写了《洪州分宁县藏书阁铭并序》。 黄庭坚在《洪州分宁县藏书阁铭》序中说: 分宁县有学,所从来远矣。然邑子诸生赖学以成就者少,挟书以游四方者多。盖在官常曰,狱讼之不得其情,赋租之不登其时,簿书朱墨之不当其物,冦盗发而不辄得,是吾忧也。若劝学养士,二千石之任也。故庙学岿然,未尝过而问焉。彼盖不知养士之源,发于县乡,为民父母,岂听狱求盗之谓哉?今吾宰延平胡君器之之为县,左规而右矩,谨名而务实。教之用经,治之用律,其听民不怠,其牧民不烦……夫士不可一日而无学,民不可一日而无教。至于兴学聚书,则虽万室之邑,以为非职之忧者,何哉?此可谓有为民父母之心,知发政之先后之序者乎? 黄庭坚不仅关心民间疾苦更关心他们的精神诉求而重视对他们予以教化。“夫士不可一日而无学,民不可一日而无教,”黄庭坚关注家乡教育之情溢于言表。

《洪州分宁县藏经阁铭》黄庭坚

凡治有条,如机于纺,经经纬纬,积寸成两,菅蒯之手,简功于纫,可席可履,不能以寒,昔此庙学,终岁蓬艾,圣师所居,风雨无盖,今诵圣言,皆有夏屋。爰及方册,宇以华阁。华阁渠渠,言行之林,聿求古今,自观德心,咨尔诸生,永怀玆道,勿嬉勿骜,以迪有造,得意自己,书不尽言,如御琴瑟,听于无弦,幕阜几几,吴咮楚尾,其下修水,行六百里,山川之灵,或秀于民,世得材用,我培其根,勒铭颂成,式告尔后,无或堕之,永庇俎豆。

明洪武四年(1371年)时任知州项中宣将学宫进行规制化重建,“中为大成殿,前为大成门、神道、泮池,由石桥通棂星门。左为学门,北行数十步折而西,有礼门。由门而入,中为明伦堂, 偏东为会馔堂,偏西为教谕廨,傍为两庑、为两斋、为两号房,西为井,井有亭。东为仓、为牲房、为两训导廨。学门之南为射圃”。项中宣任职期限及其他官职未发现有记载,是一位很有责任感地方官员,《南昌郡乘》第四卷建一第七页记载,项中宣,明朝洪武三年任知县时,将宁州城四百八十步的土城墙进行了重修。另据”黄龙宗祖庭江西修水黄龙禅寺大事年表” 记载,明洪武三年(庚戌1370)知县项中宣游修水黄龙禅寺时捐金买田,具体金额不详。

学宫与州署邻近,在州治东二百步,1430年到1441年状元黎淳的父亲黎斌在此为官县丞,与学署官员又属同僚,还为学宫修建了两斋庑,学宫作为此地当时最好的教育场所,黎淳在修水的十一年其间应在学宫读过书的,与学宫的教谕、训导、秀才为伍,在尚文风的纷围中成长。 正统六年(1441年)黎斌在病重的情况下还为学宫修建了两斋庑,这一年正是黎斌一家离开修水回华容的那一年,回华容不久(1442年)因病去世,学宫的两斋庑就成了他的离别之作,也是辞世之作。 嘉靖癸巳年(1533年)知州蒋芝改学门,堂、殿、庑复增饰之。甲午(1534年)改大成殿,额为先师庙,建敬一箴亭、啟圣公祠、乡贤祠、月池,外增置屏墙。蒋芝:陕西西安府咸宁县人,嘉靖八年己丑科(1529)二甲第68名进士,云南按察司佥事前同知武昌府。蒋芝编刊《黄诗内篇》十四卷(简称蒋刻本)。 万历乙未年(1595年),知州方沆修庙庑堂祠,焕然一新。方沆,福建莆田人。明穆宗隆庆二年(1568)进士,官全州知州,后历南京户部、刑部侍郎,明代属正三品,转督学云南,取士多才。被人构陷,降为宁州知州,任上除修学宫外,还辑《宁州志》,复建濂溪书院及黄庭坚祠,万历三十二年(1604年)方沆还同义宁先贤周希令合作编修重刻《黄文节山谷先生文集30卷》(简称万历本),是明代最为著名的一个版本。方沆为古宁州做了很多贡献,归乡,囊空如洗,不知是否与此有关。著有《猗兰堂诗集》二十卷;与父诗合刊,名《方氏桥梓集》四卷。 乾隆四十年(1775年),知州徐肇基、学正川倡议重修学宫,四十四年落成。 ………… 1939年抗日战争期间被日机轰炸损毁,后全毁。 一座学宫,跨越千年,多少往事,在古城的旧梦里! |