|

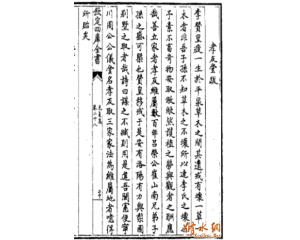

黄庭坚因参与编修《神宗实录》被卷入新旧党争。绍圣元年(1094),新党执政后以“诬毁先帝”为由将其贬为涪州别驾,安置黔州(今重庆彭水)。元符元年(1098),又因“避亲嫌”徙居戎州,开始了长达三年的蜀地贬谪生涯。 王庠,字周彦,北宋名士,四川荣州人,为苏轼侄婿,母亲向氏是钦圣宪肃皇后的姑母。苏轼曾致信黄庭坚,盛赞王庠“文行皆超然,笔力有馀”,力荐将其纳入“吾党”。黄庭坚与苏轼同属旧党,且有师生之谊,对王周彦也格外器重。黄庭坚贬谪蜀地(今四川一带)期间,与王庠诗书往来密切,《答王周彦书》是最长的一篇,是这一时期的代表性书信之一。 黄庭坚《答王周彦书》原文 七月戊辰,某敬报周彦贤良足下:成都吕元钧,某之故人也,解梓州而遇诸涂,能道荣州土地风气之常。尝问之曰:“亦有人焉?”元钧曰:“里人王周彦者,读书好学,而有高行。以其母属,当得荫补入仕,始以推其弟,今以推其甥及侄,斯其人也”。 时仆方再往京师,见其摩肩而入,接踵而出,冠盖后先,车马争驰,求秋毫之利,较蜗角之名,大之相嫌嫉,小之忘廉耻,甚于群蚁之竞腥。 本文来自修水网 兹穷荒绝塞,其地与蛮夷唇齿,其俗以奔薄相尚,尊爵禄而贵衣冠,乃有周彦者,其古人之流乎!岂不卓然独立于一世哉!既窃叹其人,又喜欲与之游也。 及某以罪戾抵戎僰,久之,观荣之士乐善而喜闻道,中州弗及也。无乃周彦居西河而格其心,而变其俗,以致然邪? 凡儒衣冠,怀刺袖文,济济而及吾门者,无不接,每探刺受文,则意在目前。 其周彦者,亦我过也,经旬浃而寂然,一日惠然而来,乃以先生长者遇我,而自谓何以得此于周彦者?岂以葭莩之好,齿发长而行尊者邪?既辱其来,乃枉以书执进之,敬出其文词,且有索于我矣。周彦迫之不已,仆安得不启不发,而有以报也? 夫周彦之行,犹古人也,及其文,则慕今之人也,何哉?见其一而未见其二也,惟推其所慕而致于文而已。颜子曰:“舜何人也,予何人也?”孟子曰:“伯夷、伊尹,皆古圣人也,吾未能有行焉,乃所愿,则学孔子也”。孔子曰:“吾不复梦见周公”。 孔子之学周公,孟子之学孔子,自尧舜而来至于三代,贤杰之人,林聚云翔,岂特周公而已?至于孔孟之学不及于周公者,盖登太山而小天下,观于海者难为水也。企而慕者高而远,虽其不逮,犹足以超世拔俗矣,况其集大成而为醇乎醇者邪! 本文来自修水网 周彦之为文,欲温柔敦厚,孰先于《诗》乎?疏通知远,孰先于《书》乎?广博易良,孰先于《乐》乎?洁净精微,孰先于《易》乎?恭俭庄敬,孰先于《礼》乎?属辞比事,孰先于《春秋》乎?读其书,诵其文,味其辞,涵泳容与乎渊源精华,则将沛然决江河而注之海,畴能御之? 周彦之病,其在学古之行,而事今之文也。若欧阳文忠公之炳乎前,苏子瞻之焕乎后,亦岂易及哉?然二子者,殆未尝不师于古而后至于是也。夫举千钧者轻乎百钧之势,周彦之行,扛千钧矣,而志于文,则力不及于百钧,是自画也,未之思耳。 周彦其稽孔孟之学而学其文,则文质彬彬,诚乎自得于天者矣。异日将以我为知言也。 纸穷不能尽所欲言,惟高明裁幸。蒙遗匹物、芎术、珠子黄,皆此无有,拜嘉惭怍。汤饼之具尤奇,羁旅良济,益佩忧爱,灾患尤所不忘耳。元师能令携琴一来为望。庄叔之子亦可敦以诗书否?惠讯至寄声,不宣。某再拜。 [ 《山谷别集》、作者:[宋]黄庭坚撰[宋]史季温注、版本:四库全书本、卷五、第82页。] 信中明确提及“及某以罪戾抵戎僰”,“戎僰”本是古代对西南少数民族聚居区的统称,此处特指黄庭坚的被贬之地——戎州(今四川省宜宾市)。 周湖岭 信首直接标注“七月戊辰”,结合黄庭坚戎州谪居时段(1098—1100)可进一步锁定年份:据史料记载,他于元符元年(1098)六月抵达戎州,次年(1099)方与当地士人建立稳定交往,这与“谪居稍久、渐与当地人往来的时序完全契合。“经旬浃而寂然,一日惠然而来”,说明是两人相见之后不久的一封书信。 据《宋史・黄庭坚传》及《山谷先生年谱》,黄庭坚与王庠等蜀地士人的书信往来集中于元符二年(1099);结合宋代历法推算,该年七月二十六日(公历8月22日)恰为“戊辰”日。 此信的写作时间可确定为宋哲宗元符二年(1099)农历七月二十六(戊辰日)。 黄庭坚《答王周彦书》译文: 七月戊辰日,我恭敬地回复周彦贤良足下: 成都人吕元钧,是我的老朋友。他卸任梓州知州后,我在途中遇到了他,他能讲起荣州的地理环境与日常风俗。我曾问他:“荣州当地有贤才吗?”元钧说:“同乡有个叫王周彦的人,既爱好读书、勤奋治学,又有高尚的品行。因他母亲的关系,王周彦本有荫补资格,按制度可通过‘荫补’进入仕途,起初他把这个机会让给了弟弟,如今又让给了外甥和侄子。这就是我说的贤才。” 本文来自修水网 当时我正要再次前往京城,看到京城里的人摩肩接踵、往来不绝,官员们前后相接,车马竞相奔驰,人人都在追逐细微的利益,争夺微不足道的名声:往大了说,彼此猜忌嫉妒;往小了说,不顾廉耻道义,比一群蚂蚁争抢腐肉还要过分。如今荣州虽地处偏远荒凉的边境,与少数民族接壤,当地风俗也以浮躁轻薄为风尚,人们看重爵位俸禄与官场身份,却有王周彦这样的人。他简直是古人那样的贤士啊!难道不是在这一世中卓然独立的人物吗?我既暗自赞叹他的品行,又迫切希望能与他交往。 后来我因获罪被贬到戎州(今四川宜宾,古代僰人聚居地,故称“戎僰”),过了许久,我观察到荣州的士人乐于行善、喜欢听闻圣贤之道,这一点连中原地区都比不上。莫非是王周彦像子夏居西河教化弟子那样(借指以德行影响他人),用道义规范当地人的思想、改变了当地的风俗,才让荣州有这样的风气吧?凡是身着儒衫、怀揣名片、袖藏文章,纷纷前来拜访我的读书人,我没有不接待的;但每次接过他们的名片和文章,都能看出他们的心思只在眼前的功名利益上。 至于王周彦,我也有些疏忽(没能主动联系),过了十几天,他都没有来拜访。有一天他欣然前来,却用对待先生长者的礼节对待我。我暗自思索,凭什么能得到王周彦这样的礼遇呢?难道是因为我们有远亲般的交情,或是因为我年纪大、品行稍受敬重吗?承蒙他屈尊来访,还恭敬地呈上书信,郑重地拿出自己的文章,并且希望我能为他点评。王周彦再三恳请,我怎能不启发开导他,来回应他的诚意呢? 修水网 www.xiushui.Net 王周彦的品行,如同古人一般高尚;但说到他的文章,却效仿当代人的风格,这是为什么呢?是因为他只看到了表面,没看到深层的道理啊。其实只需顺着他仰慕的方向(指仰慕古人品行),延伸到文章创作中就够了。颜回说:“舜是什么样的人,我也是什么样的人(只要努力,普通人也能达到圣贤境界)。”孟子说:“伯夷、伊尹都是古代的圣人,我没能做到他们那样的品行,但我内心所愿,是学习孔子。”孔子说:“我不再梦见周公了。” 孔子学习周公,孟子学习孔子。从尧舜到夏商周三代,贤能杰出的人才像树林一样聚集、像云朵一样涌现,难道只有周公一位吗?至于说孔子、孟子的学问看似“不及”周公,其实是因为人的眼界会提升。登上泰山后,就会觉得天下变小了;见过大海后,再看其他的水就难以满足了。仰慕高远目标的人,志向本就高远;即使暂时达不到目标,也足以超越世俗、与众不同了,更何况那些融会贯通经典、达到极其纯粹境界的人呢! 王周彦写文章,若想达到“温柔敦厚”(《诗经》的核心风格,指文风温和、内涵深厚)的境界,哪部经典比《诗经》更合适作为典范?若想做到“疏通知远”(通达深远、洞察世事),哪部经典比《尚书》更优?若想追求“广博易良”(广博平和、平易近人),哪部经典比《乐经》更好?若想达到“洁净精微”(纯净精妙、洞察幽微),哪部经典比《周易》更贴切?若想体现“恭俭庄敬”(恭敬节俭、庄重有礼),哪部经典比《礼记》更恰当?若想学会“属辞比事”(连缀文辞、排比史事),哪部经典比《春秋》更合适? 修水网 www.xiushui.Net 研读这些经典,诵读其中的文章,品味其中的文辞,在经典的深厚渊源与精华中深入领会、从容品味,那么文思就会像江河决堤、奔流入海一样充沛,谁能阻挡呢?王周彦的不足,大概就在于他在品行上学习古人,却在文章上效仿当代人吧。 像欧阳文忠公(欧阳修)的文章在前代光彩夺目,苏子瞻(苏轼)的文章在后世熠熠生辉,难道是轻易就能赶上的吗?但这两位先生,大概没有不先学习古人,然后才达到这样的成就的啊。能举起千钧重物的人,面对百钧的重量会觉得轻松。王周彦的品行,已经如同能扛起千钧重物,但在文章创作上,却显得力量连百钧都达不到,这是自我限制,只是因为他没有深入思考罢了。 王周彦如果能研习孔孟的学问,并学习他们的文风,那么就能做到文采与质朴兼备,真正达到天赋与修养自然融合的境界了。将来你一定会认为我说的是有道理的话。 纸已写尽,无法把想说的都说完,恳请您体察。承蒙您赠送丝绸、川芎、白术、珠子黄,这些都是我这里没有的东西,承蒙馈赠,我深感惭愧。您赠送的制作汤饼(类似面条)的器具(或食材)尤其珍贵,我漂泊在外,这对我帮助很大,更能体会到您的关怀爱护,这份情谊即使在患难中我也绝不会忘记。 希望元师能带琴来一趟。庄叔的儿子也能用诗书来教导了吗?如果有您的消息,还请传个话,不一一细说。 本文来自修水网 我再次叩拜。 这封给王庠的书信是黄庭坚晚年文学思想的一次集中表达,传递了对高尚人格的推崇,也明确了文学创作的核心路径。其中的文学思想可凝练为“以经典为源、以文质为衡、以活学为法、以去功利为旨”。 一、以经典为源:溯六经精华,拒浅层模仿 黄庭坚将“学古”的核心锚定在儒家六经的思想精髓,而非停留在模仿汉魏唐宋诗文的表层形式,强调需从思想源头汲取文风与内涵养分。 他直面王庠发问“欲温柔敦厚,孰先于《诗》乎?疏通知远,孰先于《书》乎?……属辞比事,孰先于《春秋》乎?”,直接将六经与“温柔敦厚”“疏通知远”等理想文风一一绑定。 学古绝非对“慕今人之文”的简单反向,而是要通过“读其书,诵其文,味其辞”,深入“涵泳”六经的“渊源精华”。唯有扎根经典,文思才能具备“沛然决江河而注之海”的生命力,从根本上避免作品疏阔佚实、空洞无物。 二、以文质为衡:尚文质彬彬,斥文行割裂 针对王庠“学古之行,事今之文”的核心矛盾——品行堪比古人,文风却效仿当代时俗,黄庭坚确立了“文质匹配”的创作标准。 本文来自修水网 他评价王庠“行,扛千钧矣;志于文,则力不及于百钧”,点明其品行已达“千钧”之重,文风却仅具“百钧”之力,本质是“自画”自我设限的结果。 “文”是“质”的自然外化,如王庠这般有“让荫补”“乐善喜闻道”高尚德行的文人,文风也应通过学古达到同等高度。反之,若仅追名逐利、堆砌辞藻而无德行支撑,作品便会“意在目前”,沦为无灵魂的应酬文字。他以欧阳修、苏轼为证,二人“炳乎前”“焕乎后”的成就,皆源于“师古而后至于是”的路径,即先学古修德,再沉淀文风。 三、以活学为法:慕古人之神,避生搬硬套 黄庭坚虽力倡学古,却坚决反对“照搬字句”的僵化做法,主张“活学古”,核心是师法古人精神内核,而非复刻表面形式。 他引用孔孟言论“孔子学周公,孟子学孔子”,却不认为孔孟“不及周公”,而是以“登太山而小天下,观于海者难为水”为喻,说明孔孟是在古人精神基础上提升眼界、实现升华,而非机械模仿。 学古的关键在于“推其所慕而致于文”,王庠已心怀对古人品行的仰慕(此即“所慕”),只需将这份“慕古之心”延伸到文风创作中,让文风自然贴合德行,而非刻意效仿古人的句式、用词。正如颜回“舜何人也,予何人也”的呐喊,学古的本质是“以古人之标准要求自己”,最终形成兼具个性与深度的独特风格。 本文来自修水网 四、以去功利为旨:求超世拔俗,弃名利之念 通过对比京城士人与荣州士人的风气差异,黄庭坚明确反对以“求利、争名”为目的的写作,主张文学应承载教化意义,追求“超世拔俗”的价值。 他批判京城士人“摩肩而入,接踵而出,求秋毫之利,较蜗角之名”,与其牧童诗“多少长安名利客,机关用尽不如君”相呼应,其写作如同“群蚁竞腥”,全然沦为功利工具;反观荣州士人,因受王庠影响“乐善喜闻道”,文风更具纯粹性,甚至“中州弗及”。 文学的价值不在于“尊爵禄、贵衣冠”的仕途诉求,而在于“超世拔俗”的精神追求。即便暂时不被世俗认可,只要扎根经典、贴合德行,作品便能“化俗”。如同王庠的德行改善荣州风气一般,优秀文章可以义理引导他人,真正实现“以文载道”的核心功能。 《答王周彦书》中的文学思想,是黄庭坚针对后辈黄庠的定制化文学点拨,却浓缩了他的核心文学观:学古是路径(溯六经之源)、文质是标准(匹配德行)、活学是方法(慕神非仿形)、去功利是目标(超世拔俗)。这套思想既精准纠正了宋代文坛的浮躁时风,也为后世文人提供了“学古不泥古、修德即修文”的实践路径,深刻影响了后世文学发展。 本文来自修水网 黄庭坚在《答王周彦书》中提出的“学古溯源、文质相符”等文学主张,不仅奠定了他在宋代文坛的核心地位,更深刻塑造了后世数百年的文学创作路径与理论建构。 黄庭坚作为江西诗派“一祖三宗”中的核心“宗”,其“学古溯源”主张成为诗派的核心纲领。诗派成员如陈师道、陈与义等,均遵循“以经典养文思”的路径,强调从《诗经》《楚辞》及汉魏古诗中汲取创作养分,反对晚唐五代以来的浮艳文风,使“学古”成为宋代诗歌创作的主流取向之一。 明代前后七子(如李梦阳、王世贞)提出“文必秦汉,诗必盛唐”的主张,复古标的虽较黄庭坚所倡“六经”更聚焦秦汉盛唐文学,核心逻辑却与“学古溯源”一脉相承。他们均认为“后世文风衰弊日下,需从古代经典、巅峰文学中溯求本源”,这种“以古正今”的思路,本质是对黄庭坚“学古纠偏”理念的延伸与放大。 清代宋诗派(如何绍基、陈衍)推崇黄庭坚诗歌,尤其认同其“学古不泥古”的态度。他们继承“以经典为源”的主张,强调通过研读儒家经典与宋代大家作品提升诗文的“义理厚度”,进一步夯实了“学古—创新”的文学传承范式。 本文来自修水网 宋代以后,部分文人陷入“辞藻堆砌、空洞无物”的创作窠臼(如明代台阁体的雍容空泛)。后世文论家(如清代桐城派)便以黄庭坚“文质相符”为依据批判此类文风,提出“义理、考据、辞章”三者统一。其中“义理”(思想内容,对应“质”)与“辞章”(文采形式,对应“文”)的平衡,正是对“文质相符”的时代诠释,引导诗文创作回归“有思想、有文采”的正途。 黄庭坚提出“文风是德行的外化”,这一理念推动后世文人将“修身”与“为文”深度绑定。清代沈德潜倡导“格调说”,强调“诗人需先有品行,方能写出雅正之篇”;近代朱自清、闻一多等学者也主张“做人与为文一致”,本质上都是对“德行养文风”理念的延续,使“文品即人品”成为中国文人的核心创作观之一。 “学古”并非“机械摹古”,而是深入领会经典精髓而非照搬字句。这种“活学古”的方法论,为后世文人破解“复古与创新”的核心矛盾提供了关键思路。 明代前后七子曾因过度拘泥于秦汉盛唐句式模仿而陷入创作僵化,后世文论家(如清代袁枚)便以黄庭坚“活学古”为依据批判此现象,提出“学古需得其神,而非得其形”。袁枚的“性灵说”虽侧重“个性表达”,但其“不泥古、重神髓”的底层逻辑,与黄庭坚“涵泳经典、自得其神”的主张高度契合,推动复古从“形式模仿”转向“精神传承”。 修水网 www.xiushui.Net 黄庭坚主张“学古是创新的基础”(如信中以欧、苏“师古而后成大家”为例),这一思路影响后世文人形成“先守正、再创新”的创作路径。现代作家鲁迅既深耕《史记》《庄子》等经典,又紧扣时代需求创新文体(如杂文),正是“活学古、善创新”的典型,其背后仍可见黄庭坚文学方法论的深刻印记。 黄庭坚《答王周彦书》中的文学主张,既是对宋代文学复古思潮的理论凝练,更是为后世破解“文风纠偏”与“复古创新”双重命题的关键密钥。其“学古不泥古”的辩证内核,既锚定儒家“文以载道”的传统根脉,又以“文质并重”的创作准则冲破形式主义桎梏,彰显出兼容传承与突破的创新意识。 这套以经典为基、活学为法的思想体系,不仅直接滋养了江西诗派“夺胎换骨”的创作实践,更在明代前后七子“文必秦汉,诗必盛唐”的复古运动中成为重要参照,为破解机械摹古的僵化困境提供了理论支撑。 时至当代,黄庭坚关于经典传承与个性表达的平衡智慧,仍为消解“传统与现代”的二元对立提供着历史镜鉴。其思想并非倡导复古摹拟或盲目求新,而是主张通过“师古而不泥古”的辩证思维,实现文化基因的创造性转化,深刻印证了中国文论“常与变”的深层智慧。 周湖岭 作为中国古代文论体系中极具生命力的组成部分,黄庭坚的文学观并未随时代流转而褪色,反而在当代文化语境中持续焕新,为文学创作如何扎根传统、面向未来提供着不竭的方法论启示。 2025年11月11日 |