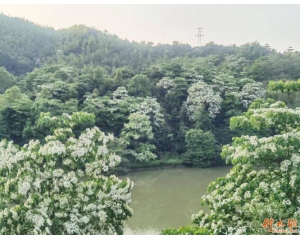

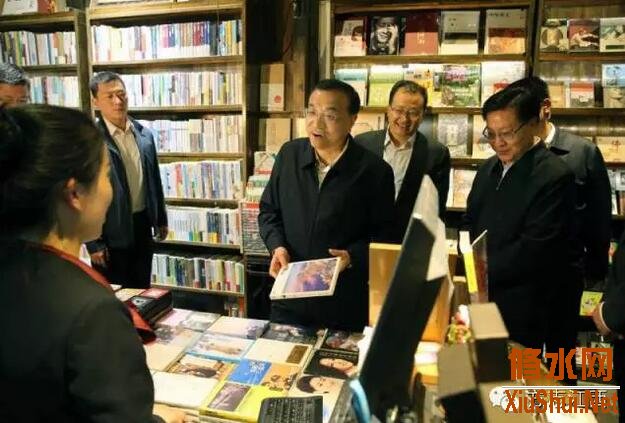

【总理夜访宽窄巷(二)】 “你们这儿还有陈寅恪的全集?”李克强总理提到的江西人陈寅恪 “你们这儿还有陈寅恪的全集?”李克强总理提到的江西人陈寅恪 4月25日晚8时20分许,李克强总理夜访成都宽窄巷时还参观了几家书店,在与当地书店店员聊天过程中,感叹“你们这儿还有陈寅恪的全集”!陈寅恪是谁,他的作品让总理印象深刻? “你们这儿还有陈寅恪的全集” “这儿有个书店啊!”刚刚走进巷口没多远,李克强就被“见山书局”的招牌所吸引,径直走了进去。 “你们书店为什么叫‘见山’?”总理问。 尚未从惊喜中回过神来的店员回答道:“开门见山,生活简单,精神丰富!” “你解释得不错。的确,书中能见山见水,见大千世界,也能见古今中外,见世道人心。”李克强给出了自己对“见山”的理解。接着他问道:“现在实体书还卖得好吗?” 书店店员告诉总理,这里平常周末生意不错,尤其是成都文化类的书籍卖得很好。 总理点点头,开始一个书架一个书架细细“淘”起书来。 “你们这儿还有陈寅恪的全集,还有石涛的画册,还有这么小的‘口袋书’……”总理一边看一边感叹,“以前可以经常逛书店,现在很久没这种机会了。” 国学大师 江西名贤 陈寅恪(1890-1969),江西省义宁州(今修水县)人,生于湖南长沙。中国现代历史学家、古典文学研究家、语言学家,久负盛名的国学大,中央研究院院士,通晓二十余种语言。陈寅恪长期致力于教学和史学研究工作。他热爱祖国,治学严肃认真,实事求是,在史学研究中写出了高水平的史学著作,为人们开拓了历史的视野,对我国史学研究做出了贡献。 陈寅恪身出名门且学识过人,是诗文名家陈三立之子,晚清维新派政治家陈宝箴之孙。光绪三十年(1904),陈寅恪与次兄隆恪同考取官费留日,入日本巢鸭弘文学院,后因病归国调养。光绪三十三年(1907)入上海复旦大学,宣统元年(1909)毕业,先后到德国柏林大学,瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校就读。一战爆发后,回到中国,1918年获得江西教育司官费资助,再度出国深造。先在美国哈佛大学随兰曼教授学梵文和巴利文,后转往德国柏林洪堡大学,攻读东方古文字学。1925年任清华学校(今清华大学)国学研究院导师。1939年,英国牛津大学聘其为该校汉学教授。1949年陈寅恪回国继续从事学术研究,先后任教于清华园、中山大学。 解放后,又被选为中国科学院社会科学部委员、中国文史馆副馆长、第三届全国政协常务委员等职。十年动乱期间,陈寅恪因肉体和精神饱受摧残,于1969年10月在广州去世。 陈寅恪 上世纪20年代,清华园里一直流传着陈寅恪传奇故事。甚至他的名字,也一再被人们讨论——陈寅恪本应读作(chén yín kè),但是当年清华上下都叫他陈寅恪(què)先生,然而在不少字典里并没有“恪(què)”这样的读音。因为在义宁方言(修水话)中“恪”与“确”同音,翻译成普通话里的音就念què,陈寅恪自己曾表示应按照普通话发音,应念作kè。但是陈寅恪的家人、亲戚、学生、助手和文史学界人士,为了纪念陈寅恪先生,都把kè故意念成què。 在学术上,陈寅恪提倡“独立之精神 自由之思想”为追求的学术精神和价值取向。在清华,他讲授佛经翻译文学、两晋南北朝隋唐史料和蒙古史料研究等课程,后开设了“佛经文学”、“世说新语研究”、“唐诗校释”、“晋至唐文化史”、“魏晋南北朝史专题研究”、“隋唐五代史专题研究”等课,凡是与佛教有关的资料,一律用黄色的包装着。陈寅恪的博学令师生们惊叹,在课堂上他讲课贯通中西、旁征博引,在课余分析各国文字的演变,竟把葡萄酒原产何地,流传何处的脉络,给学生讲述得一清二楚,当时名家如吴宓、朱自清、冯友兰都来旁听他的课。 1969年,陈寅恪夫妇相继离世,几经周折,最终将其骨灰安葬在九江庐山植物园。此处由数块形态各异的岩石组成,其中一块呈竖长状的岩石正面写着“陈寅恪唐筼夫妇永眠于此”,另一块略呈椭圆状的岩石上面写着国画家黄永玉的手书“独立之精神 自由之思想”。安置骨灰的小山冈后被命名为“景寅山”。 |