良瑞佳园作为全省最大的整体移民安置小区,已有2000多户近7000人从偏远深山入住这里,开启城市新生活。如何让移民们从物质上和精神上摆脱贫困,融入城市?刘三华和社区干部们每天都在探寻、忙碌。

对山民们来说,搬出是一个难题,融入是更大的难题。山民变市民,是一个阵痛的过程。刘三华切切的感受着这些碰撞,一到社区她就被居民们各种诉求团团围住,这边事正多,小区大门突然被一户移民锁住了,他吵着解决一个并不归社区管辖的问题,最后在民警的协调下问题得以解决。可是,在广场上还有其它事情在等着她。

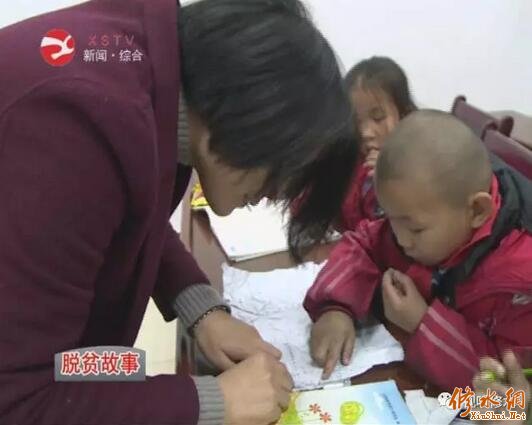

刘三华:“我真是好发愁啊!前天一个小孩,在这推个玻璃,被推开了一条缝,就割到了手。” 工作人员:“现在就不会了,全都抵紧了。” 老年人缺什么?年青人想什么?孩子们需要什么?刘三华每天都在为这些奔波,医院、学校、银行、超市,小区启用两年多来,一个个活动中心相继投入使用,在良瑞每一类人群都有了自己的活动场所。 社区里有285名留守儿童,缺乏辅导,刘三华主动带头,每天推迟一个多小时下班,教这些孩子写作业。

小学生 程一轩:“我爸爸去外面赚钱了,刘老师在这里教我功课,我要好好写作业,等我爸爸回来。”

对于孩子来说,家人的温暖是多么难得的事情,刘三华的儿子正在上初中,而她却把更多的爱给予了这里的孩子。

刘三华:“像这些留守儿童确实找不到人辅导,爸爸妈妈在外面打工,比我儿子更需要我。”

想要解决孩子们的留守问题,让移出来的山民们实现家门口就业是关键所在。为此,刘三华带着想找工作的移民跑遍了县城的所有企业,也碰了不少壁。

招工企业老板 叶德修:“第一批我们派了两辆车去把他们接过来,有一些一天都没培训完就回去了,有些坚持下来的我们接送,到第三天几乎也就没有人过来了。” 山里人习惯了不受拘束的生活。刘三华先后给这家企业介绍了三批人,都做干不了几天。企业老板有些情绪,刘三华几经争取,老板最终同意让这次带来的小伙先上岗试试。小伙叫卢甫国,刚刚刑满释放,这样特殊的求职者,刘三华更希望他们能够找到合适的工作。

大椿乡杨津村移民户 卢甫国:这是第二次带我找工作了,我做服装的话以前做过,我觉得到这里来比较好一点,适合自己的做吧!”

青壮年就业好解决,目前良瑞家园已经有4000多人顺利就业。可是面对小区内的大龄人群就业,刘三华也在不断寻求办法。陈爱华52岁,搬出来一年多,10岁的孙女陈景婷在县城八小上学,每天公交定点到小区接送,再也不用走山路接送孩子上学。母亲93岁,社区医生会定期上门为老人检查身体。搬离大山,就医就学不再是难事,当下,他唯一的心愿就是找份工作。此前,大型的移民专场招聘会在小区办过三场,陈爱华这个年龄段,是移民中找工作最尴尬的一群人。

移民户 陈爱华:“他说我年龄大了一点。”

刘三华:“但是我跟你说他做事真的很好。” 招聘工作人员:“男的没关系。” 刘三华:“他说男的没关系。”  移民户 陈爱华:“他说去厂里磨豆腐。” 移民户 陈爱华:“他说去厂里磨豆腐。”招聘工作人员:“首先一点就是要身体好。” 刘三华:“他一是身体健康,二是做事也是把好手。我们是知道的,在社区里很勤劳。要是你们录用的话,给他一个机会试一下。” 招聘工作人员:“可以。” 刘三华:“他说可以。”

这回,陈爱华的问题有着落了。就医就学不用愁,工作有了、收入多了,不同的家庭、不同的对象、不同的诉求,一件件琐碎的事充斥着刘三华每天的工作,她说,只有实实在在的解决移民们每一个微小的诉求,才能真正的让这个群体实现“搬得出、稳得住”。

刘三华:“小事其实很需要时间去做,但是又不见事,这个事你又不得不做,这是和老百姓最密切关系的。虽然是小,但对他们来说是很大。” |