|

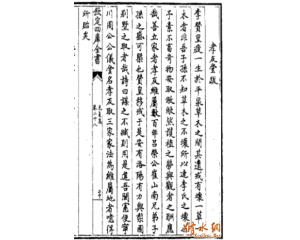

黄庭坚(1045年—1105年),字鲁直,号山谷道人,洪州分宁(今江西修水)人。他诗开江西一派,草书冠绝千年,是北宋文坛当之无愧的全能型巨匠——既是著名的文学家、思想家、史学家、书法家,亦是江西诗派始祖、黄龙派法嗣、香学鼻祖,更位列中国古代二十四孝,在茶、酒、兰等雅文化领域亦有独到的建树。自宋以来,秦观、陈师道、吕本中、杨万里、陆游、陈三立等文坛翘楚,朱熹、陆九渊、王阳明等思想大家,赵孟頫、董其昌、郑板桥、吴昌硕等艺林宗师,乃至宋徽宗、高宗,清康熙、乾隆等文人帝王,无不深受其影响。其“点铁成金”“夺胎换骨”诗学主张,“随人作计终后人”“唯不可俗”的书学思想,以及“以忠信孝义为本”的气节操守,被后世反复征引,广为传颂,有“言满天下”之美誉。这位涉猎广泛、堪称通才的宗师,其艺术成就与精神世界浩如烟海,非简短篇幅所能尽述,为助力大众快速全面触摸这位文化巨匠的生命轨迹与精神内核,笔者著有《认识黄庭坚》一书,将于今年十月由中国书籍出版社出版。本文则聚焦其跌宕起伏的一生,旨在勾勒出一代宗师的生命图谱。 双井神童 宋仁宗庆历五年(1045年)六月十二日,黄庭坚诞生于修水县杭口镇双井村。其父黄庶为当朝进士,亦是诗文名家。出身于这样的书香门第,黄庭坚自幼便沐浴在家学的熏陶之中,这为他日后在文学艺术领域取得卓越成就奠定了坚实基础。相传黄庭坚天赋异禀,抓周之时便紧执笔墨不肯放手,仿佛与生俱有翰墨之缘。他五岁便能熟读“五经”,更留下了夜读《春秋》“睡而复起,一夜三点灯”的佳话。足见其聪颖且勤奋。七岁时作《牧童诗》:

骑牛远远过前村,吹笛风斜隔陇闻。

八岁时,他又作《送人赴举》:

修水网 www.xiushui.Net 多少长安名利客,机关用尽不如君。

青衫鸟帽芦花鞭,送君归去明主前。

两首诗在当时远近传颂,黄庭坚“神童”之名由此远扬。黄庭坚三四岁到十岁左右,随父生活在秦州凤翔(今陕西凤翔)、许州(今河南许昌)、青州(今山东青州)等地。直至嘉祐元年(1056年),黄庶摄知康州(今广东德庆县),按当时朝廷禁令,凡远迁广南等地为官者,不得带家属,他便随母亲与兄弟姐妹一起回到双井,就读于黄氏家族的芝台书院。若问旧时黄庭坚,谪在人间今八年。 淮南游学 嘉祐三年(1058年)十月,黄庶在康州病逝,年仅四十一岁。当时黄庭坚刚满十四岁,长兄黄大临也不过十六岁,家中尚有七个弟妹,连同母亲共十口人,突然失去顶梁柱,生活顿时陷入困顿。危难之际,母亲决定让黄庭坚投靠舅父李常。嘉祐四年(1059年)三月,李常来到修水双井,接走了未满十五岁的黄庭坚。二人经江州、扬州、金陵,盛夏时抵达任所涟水(今江苏淮安涟水县),黄庭坚由此开启了长达四年的游学生涯。 李常对黄庭坚的学业极为上心,不仅将他送入当地最好的书院深造,更亲自悉心指导。本就聪慧的黄庭坚因此进步神速,诗文水平日渐精进,很快成为远近闻名的才子。嘉祐六年(1061年),李常因公前往高邮,特意带黄庭坚拜访诗文名家孙觉。当时孙觉家中高朋满座,他正与好友王平甫为杜甫《北征》与韩愈《南山》孰优孰劣争得面红耳赤,见客人到访,便顺势请二人评判。黄庭坚征得舅父默许后从容答道:“若论工巧,《北征》不及《南山》;若论书写一代之事,能与《国风》《雅》《颂》互为表里,则《北征》不可或无,而《南山》即便不作,亦无大碍。”这番话言简意赅、剖析透彻,令在座众人无不心服,孙觉更是对他赞赏有加,当即决定将女儿孙兰溪许配给他。嘉祐八年(1063年),十九岁的黄庭坚携妻子孙兰溪从淮南返回阔别近四年的家乡双井,与长兄黄大临一同筹备科举考试。 周湖岭 两次科举 嘉祐八年(1063年)秋,黄庭坚赴洪州参加乡试,一举夺魁成为解元。次年春赴京会试,却未能如愿登第;治平三年(1066年)秋,乡试再次夺魁,主考官李询读到他诗中“渭水空藏月,傅岩深锁烟”两句时,不禁击节赞叹,称此人“不仅文理冠绝全场,他日必以诗名享誉天下”;次年春赴礼部应试,成功登科,位列许安世榜进士三甲第一名,被调任汝州叶县县尉。放榜后,他返回故乡双井省亲。 叶县漫尉 黄庭坚省亲期间曾到黄龙山拜会晦堂禅师,第二年端午才携妻告别母亲北上赴任。开始时一路观光游览,后来妻子兰溪患病,途中又遭遇地震,行程屡屡耽搁,直到熙宁元年(1068年)九月才到汝州。因迟到,黄庭坚受到镇相富弼的责罚,本就对官场意兴阑珊的他,对官场生态更添几分失望。此后他自号“漫尉”,并作《漫尉并序》。需要说明的是,这里的“漫”,并不是自由散漫,而是尊重自然、去伪存真、体道即仁的浪漫,表达的是不受服于役使、崇尚道义、狷介清高、追求人格自由的思想。现实中的黄庭坚虽然消极于仕途、不乐于形役,却十分勤奋,特别关心人民疾苦,正是因为长期深入群众之中,他深知人民疾苦,著名的《虎号南山》《流民叹》就是这一时期所作,诗人真实地记录了在苛政和灾难之中人民的惨状,表达了对痛苦挣扎中的百姓的深切同情。熙宁三年(1070年)七月初二日妻子孙兰溪病逝。仕途的坎坷、爱妻的离世,以及面对百姓疾苦的痛心,让他深感当下处境的艰难与无奈。他渴望寻求新的出路,于是选择参加学官考试。 本文来自修水网 太学执教 熙宁五年(1072年)正月,二十八岁的黄庭坚参加学官考试。因得王安石引荐,他在考选中脱颖而出,被任命为北京(大名府)国子监教授。黄庭坚先到浙江拜见时任湖州知州的岳父孙觉,然后回分宁接上母亲和未成家的弟妹等到大名府上任。在大名府他逍遥安逸、心情极佳,并将其住所取名为“呻吟斋”,著名的《论语断篇》《孟子断篇》《庄子内篇论》均创作于这一时期。在此期间因消极应对王安石激进教育改革,四年期满后,本来可以提拔的他并未得到重用,好在得到原潞国公、时任大名府知府文彦博的器重,专门给朝廷写了《荐举留任状》,连任国子监的教授。熙宁六年(1073年),迎娶朝散大夫谢师厚之女谢介休为继室,熙宁十年(1077年),女儿黄睦出生,元丰二年(1079年)二月十二日,谢氏离世。元丰元年(1078年),黄庭坚向苏轼寄去了书信和诗作,苏轼在回信中说:“古风二首,托物引类,真得古诗人之风。”此后,苏黄二人书信往来频繁。元丰三年(1080年)秋,黄庭坚连任学官期满,吏部本拟其为卫尉寺丞兼著作佐郎,因受苏轼“乌台诗案”牵连,被罚铜20斤,外放吉州泰和县令。 主政泰和 元丰三年(1080年)春,黄庭坚赴京师吏部改官,秋日携家三十余口到泰和赴任。在此期间与舅舅李常聚首舒州,游三祖山山谷寺,寺内香烟缭绕,他身处其间,仿若尘世纷扰尽消,内心满是宁静祥和,因此自号山谷道人。接着经彭泽、庐山,再绕道洪州去看大妹,没想到大妹嫁入洪州洪民师家后,遭洪家虐待,已于十四年前病逝后被洪家焚烧抛江,一家人悲痛不已,黄庭坚为此写下了悲惨诗章《毁壁》。元丰四年(1081年)近夏,前后走了近一年才到泰和。在泰和期间,他书写了著名的《戒石铭》挂在县衙,以此警醒自己和同僚要关心民生。他体察民间疾苦,因食盐新法给百姓造成伤害,便抵制执行,并写下了《上大蒙笼》《丙辰仍宿清泉寺》《雕陂》等大量诗歌进行抨击,《宋史·黄庭坚传》载:“知泰和县,以平易为治。时课颁盐英,诸县争占多数,泰和独否。更不悦,而民安之。” 本文来自修水网 移监德平 因在泰和任上抵制新法,元丰六年(1083年)十二月,黄庭坚被贬至德平镇担任镇监官。此前因母亲与家人随在身边,他已数年没回老家,故而北上途中趁隙回双井欢度春节,当时他在泰和所娶的继室石氏已怀有身孕,只得将家眷留在双井,独自前往德平。途中经金陵(今南京)时,他专程前往半山寺拜谒王安石;行至泗州,见僧伽塔庄严肃穆,深受触动,遂写下《发愿文》,立誓自此戒绝酒色肉食。四月抵达京师,先后拜见了舅舅李常与岳父孙觉,随后又赶赴邓州南阳祭奠刚去世数日的第二任岳父谢师厚。黄庭坚到任时,德州通判赵挺之正大力推行朝廷的市易法,各县均积极配合,唯独黄庭坚以“德平镇小民贫,不合时情”为由拒不执行。他这种刚直不阿的作风,使仕途愈发坎坷,也为日后远谪广西埋下了伏笔。在德平镇任职不久,儿子黄相出生。次年,宋神宗驾崩,哲宗即位,太皇太后临朝听政,重新启用旧党,黄庭坚获诏调任秘书省校书郎。 六年京官 元祐元年(1086年)黄庭坚到京师上任,三月,司马光推荐其校定《资治通鉴》;也是在司马光的推荐下,苏轼从登州召回任礼部郎中,再升起居舍人。苏黄神交多年以后,终于在京师相聚,从此常在一起品茶喝酒、吟诗作对,在文坛领袖苏轼身边还聚集了一大批人,其中黄庭坚、秦观、晁补之、张耒被称为“苏门四学士”,加上陈师道、李廌则称之为“苏门六君子”,他们共同营造了北宋文坛的繁荣盛景。特别是“苏黄”诗作一出,洛阳纸贵。当年九月,司马光去世,吕公著继任宰相,吕公著看重黄庭坚的才华,提议任其为《神宗实录》检讨官。元祐二年(1087年)正月,升著作佐郎加集贤校理。不久苏轼等人再荐黄庭坚升任著作郎,但遭到赵挺之等人的诋毁而未果。 湖岭 元祐四年(1089年)九月,朝廷大赦天下,黄庭坚按例可奏补一名子孙为官,但黄庭坚没有推荐儿子黄相,而是推荐了长兄大临的儿子黄朴,一时传为佳话。元祐五年(1090年),吕公著去世,吕大防接任宰相,他看重黄庭坚的才干,力排众议再留黄庭坚负责《神宗实录》编修工作。元祐六年(1091年)三月,《神宗实录》编修完成,编修人员按例封赏。吕大防举荐黄庭坚为起居舍人,特封其母李太夫人为安康郡太君。六月十八日李太夫人仙逝,享年七十二岁;八月中秋,举家扶灵枢启程归乡。 三年丁忧 元祐六年(1091年)中秋从京师出发,次年正月初八到达双井。黄庭坚在母亲墓旁结庵而居,取名“永思堂”,丁忧期间,他与黄龙派晦堂祖心、灵源惟清、死心悟新等黄龙派高僧交往甚多,受禅影响,不再为世俗荣辱所困,服丧期满后,朝廷任其为秘书丞、集贤校理,授国史院编修,但他无意回京,两次具状请辞。绍圣元年(1094年),黄庭坚受命知宣州,举家从双井出发,不久又接到免职听候差遣的命令,六月中旬再接管勾亳州明道宫、到开封府陈留居住的命令。北上途中与远谪英州的苏轼相遇于彭蠡湖,相会三日挥泪而别,十一月到达陈留。诏令黄庭坚到陈留候命的原因是章惇、蔡卞、张商英、李清臣等人为进一步打击元祐党人,以修撰《神宗实录》为借口制造文字狱,摘录“以铁龙爪治河,有如儿戏”为罪证,诬陷黄庭坚诋毁朝廷,十二月二十七日贬涪州别驾,黔州安置。 修水网 www.xiushui.Net 初贬黔州 绍圣二年(1095年)正月,在长兄大临的陪同下,黄庭坚从陈留出发,四月二十三日才到黔州。尽管身处贬谪之地,但相较于在京城卷入党争的漩涡之中,黔州没有明争暗斗,却有地方官员和百姓的关怀,让他感受到了家一般的温暖,心境反而好了许多。不久便开始购置田产、建造房屋,打算长期居住,并自称“涪翁”“黔中老农”。安逸而简单的生活,让他的艺术创作迎来了蓬勃发展,《砥柱铭卷》《廉颇蔺相如列传卷》等诸多传世名作都诞生于这一时期。然而,安稳的日子并未持续太久,表兄张向提举夔州路常平,上奏朝廷避嫌,绍圣四年(1097年)十二月,责令移至戎州安置,黔州的平静生活就此画上句号。 寓居戎州 绍圣五年(1098年)三月,黄庭坚自黔州启程,六月抵达戎州,当地官府与百姓对他礼遇甚厚,不仅时常馈赠生活物资,这份质朴热忱更让坚守了十五年的戒酒誓言为之松动。他为此写下著名的《姚子雪曲》,又主持修建流杯池,并在任运堂开坛讲学。这一时期他的书法创作达到了巅峰,以往在江南时,他不轻易为人书写草书,可到戎州后,面对求书者有求必应,留下了《苦笋赋》《花气诗帖》《诸上座帖》《寒山子庞居士诗卷》等诸多传世名篇。元符三年(1100年),向太后临朝听政,起用元祐旧党,五月,黄庭坚复任宣义郎、监鄂州在城盐税,追还此前被剥夺的勋赐;十月,转任奉义郎、签书宁国军节度判官;十一月,授知舒州。接到任命时,正值夏季岷江水涨,无法出峡,在四川滞留期间,于青神县写下著名的《东坡寒食帖跋》;又手书杜甫在蜀所作诗篇,交付丹棱杨素翁刻石,建大雅堂珍藏。同年十二月,黄庭坚结束在四川长达六年的贬谪生涯,踏上东归之路。 湖岭 漂泊候命 元符三年(1100年),黄庭坚在泸州江安(今宜宾江安县)受到县令石信道挽留,遂携全家在此共度春节,在此期间其子黄相与石信道之女完婚。次年元宵过后,他顺大江东下,途经泸州时,太守王补之设宴款待;抵达万州后,太守高仲本又热情挽留;行至巫山县,与担任县令的堂弟黄叔向相聚数日。一路随舟逐水,走走停停,于四月上旬抵达江陵,暂居荆州沙尾。在此期间,朝廷任命黄庭坚为吏部员外郎,然其无意入朝,当即写下《辞免恩命奏状》,恳请改任太平州、无为军等地职务,同时希望能返回分宁扫墓,遂留此静候旨意,当年在荆州度过春节。黄庭坚在长江沿岸漂泊一年有余,崇宁元年(1102年)正月,接到“知太平州”的任命,于正月二十三日从荆州启程,二十九日抵达巴陵(今湖南岳阳),随后途经湖南平江、临湘与湖北通城,翻越幕阜山,先至黄龙寺,为两年前圆寂的师尊祖心晦堂上香,并作《观音赞烧香颂卷》《黄龙心禅师塔铭》《晦堂和尚开堂疏卷》;之后返回双井扫墓,三月中旬离开双井,在萍乡与时任县令的大临会面,留下《书萍乡县厅壁》。四月初离萍乡,途经新余、高安,五月上旬全家在江州相聚,六月初九抵太平州。 九日州官 本文来自修水网 黄庭坚于六月初九到太平州赴任,至十七日便遭罢官,仅任九日州官。任期虽短,却深得当地文人士大夫与百姓拥戴,郭祥正、李之仪等名士皆来相陪。临别时,通判高卫邀集地方贤达设宴饯行,他席间赋《木兰花令》,其中“江山依旧云空碧,昨日主人今日客”之句,道尽心中不平与无奈,却仍难掩平和襟怀。此次罢官也是源于蔡京、赵挺之、张商英等人当政后对元祐党人的大肆打压,八月,诏命其“管勾洪都玉隆观”,允其自选居住地;九月,迁居湖北鄂州;十月,官阶与俸禄遭剥夺,居住地亦受限制。因好友范纯粹(范仲淹之子)被贬鄂州,迫于元祐党人必须回避的政令,又于崇宁二年(1103年)避居汉阳。名作《松风阁诗卷》诞生于这段时期。 崇宁二年(1103年)十一月前后,遭陈举、赵挺之构陷:以其《江陵府承天禅院塔记》罗织“幸灾谤国”罪名,致使他被除名,并羁管宜州。十二月二十日,年关将近,黄庭坚举家从汉口出发,到长沙度除夕,恰遇秦观子女扶丧途经此地。虽自身境况清苦,他仍赠予秦观子女二十两白银。崇宁三年(1104年)正月离长沙,三月六日抵祁阳,过浯溪停留三日,留下《题中兴颂摩崖碑后》《浯溪崖壁记》等传世名篇。三月十四日到永州,时逢酷暑,便将家眷安置于永州零陵。零陵县令李彦明不顾丢官风险,接纳其一家十五口,不仅悉心照料,更承担起教育其子女的责任。 本文来自修水网 魂归宜州 崇宁三年(1104年)四月下旬,黄庭坚独自启程赴宜州,五月初过桂林,十八日到达。在通判余若著的照拂下,他先租住龙水县城关内黎秀才的宅院,余通判的两个儿子每晚前来侍奉。初到时因人地生疏,与外界交往不多,日子尚算安静。然而好景不长,不久官府以其“罪臣”身份不应安逸为由,强令他迁往南城外一处“上雨傍风、无有盖障”的破屋。这处居所对面是喧嚣污秽的集市,正对着屠宰场,黄庭坚却泰然处之,为其取名“喧寂斋”,每日焚香静坐,沉浸于自我的精神天地。未过多久,官府为便于监视,又将他迁往城南戍楼居住。腊月二十七日,时任萍乡县令的黄大临远道而来,让困顿的生活有了转机。崇宁四年(1105年)正月初一,宜州司理参军登门拜会;初五,宜州太守党光嗣率部属来访,初六、初七间,便得以迁入新居。二月初七,黄大临在宜州停留四十天后离去,未曾想这竟成兄弟永诀——这段朝夕相伴的时光,是他在宜州最温暖的慰藉。 此后,宜州官民多对黄庭坚以礼相待,百姓常送钱物,他心境渐宽,对求字者有求必应,对求学之士亦悉心指点。这段日子相对自由,交往日渐增多,他偶尔赴近郊游览、饮酒赋诗,还首创日记体散文《乙酉家乘》,字里行间满是生活细节的温情与感恩。崇宁四年(1105年)三月十四日,好友范信中抵达宜州,直至九月三十日黄庭坚病逝,始终陪伴左右,成为他最后岁月的见证者。九月五日,朝廷曾下诏将黄庭坚从宜州移往永州,然而诏令传到宜州时,他已溘然长逝。四年后,苏坚、蒋纬一同护送其灵柩返回双井安葬。南宋建炎四年(1130年),宋高宗下诏追赠黄庭坚为龙图阁学士;德祐元年(1275年),宋恭帝赐其谥号“文节”。 湖岭 |