|

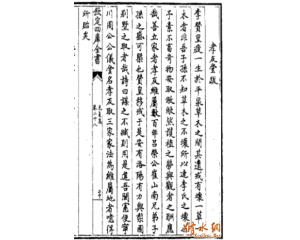

最近,阅读辛弃疾的诗词,《最高楼·吾衰矣》中的“千年田换八百主”一句对我触动很大,抚书良久,不禁产生了很多感慨。 在词的前面辛弃疾写了一句说明文字:“吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之。”从这句话可以看出,这首词是骂儿子的。 吾衰矣,须富贵何时?富贵是危机。暂忘设醴抽身去,未曾得米弃官归。穆先生,陶县令,是吾师。 待葺个园儿名“佚老”,更作个亭儿名“亦好”,闲饮酒,醉吟诗。千年田换八百主,一人口插几张匙?便休休,更说甚,是和非! “千年田换八百主”,典出《景德传灯录》中的两个和尚之间的对话,说的是一块田地千年之间可能换过八百个业主,道尽财富本无恒主的真相,这般财富观,穿越千年依然令人警醒。 千百年来,对土地的渴望和占有,是所有古人人生的终极目标,土地曾是古人最执着的财富符号。 《诗经》“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的咏叹,既写尽西周土地分封的现实,更刻下人们对土地归属的固有认知。漫长封建时代,土地是分封的凭依、赏赐的重礼,亦是财富积累的终极指向。乡村里,多少人终年耕织、省吃俭用,只为将一块块土地纳入自己的版图,见田畴连片便觉幸福满溢,却不知田垄间早已埋下流转的伏笔。 周湖岭 对于财富的占有,也一直是人们沉迷不醒的欲望和执念。有人逐利商海,如明代沈万三、清代胡雪岩;有人借势掠夺,如明末张献忠、清代曾国荃;更有人钻营取巧,或为官贪墨、或经商欺市。考察历史上不少巨贾豪富的发家轨迹,许多并非依靠正当经营,马克思“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”的论断,确是部分财富史的真实写照。 “君子之泽,五世而斩”,孟子早已道破传承的局限;“富不过三代”的俗语,更印证着守护传承财富的艰难。创业难,守业更难。秦王嬴政剿灭六国一统天下,只历二世而亡;隋文帝杨坚结束南北朝分治建立隋朝,仅 37 年便被隋炀帝杨广葬送。三国、十六国、南北朝、五代十国诸多政权存续短暂,往往败于继承者失德失能,“创业不易,守成更难”的古训,在王朝更迭中被反复印证。 家国如此,家族亦然。沈万三斥资修建帝都南京城墙、欲代皇帝犒赏三军,胡雪岩为左宗棠收复伊犁筹资千万,和珅聚敛的财富相当清廷三年的财政收入。他们皆曾富可敌国,却未等财富传至儿孙,便落得身败名裂、财散人亡的结局。财富如流水,聚时汹涌,散时亦湍急。 “天下熙熙,皆为利来;天下嚷嚷,皆为利往。”封建社会士大夫的立德立功立言的“三立”崇高理想,都离不开“名利”二字。对名利的正当追求,本是人生价值的体现、社会进步的动力,但若深陷其中、不择手段,便易误入歧途,落得凄惨收场。 湖岭 对于芸芸众生普罗大众来说,求名似乎是可望不可及的事情,因而,把追求的重点放在了财富的聚集和占有上。如今土地国有,财富形态转为现金、证券、房产等,不少人跻身中产乃至富裕阶层。可这些财富能否守住、能否传续?“富不过三代”“五世而斩” 的警示仍在耳畔。智慧者早有开悟:“后人不如我,留钱做什么?后人胜过我,留钱做什么?” 真正长久的传承,从来不在于财富。修水双井黄氏因黄中理制定“黄金家规”,成就“华夏进士第一村”,一村一姓一朝考中 48 位进士;曾国藩兄弟虽为清廷立下汗马功劳,却嘱后代转向科技文艺,诸多后人因此青史留名;宋初吴越钱氏家族更历千年而不衰,从古代贤达到当代钱学森、钱三强、钱钟书等,英才辈出,皆因家风绵延。 财富可以追求,却不可痴迷。既不必因“千年田换八百主”而消极弃世,也不能幻想财富永固、传之万世。唯有领悟“田换主、泽难延”的真谛,将心力放在品德修养与家风建设上,方能在财富流转中站稳脚跟。 愿我们都能在岁月更迭中读懂取舍,于财富流转间保持通透,活出真正的美满与豁达。 2025年8月20日 |