|

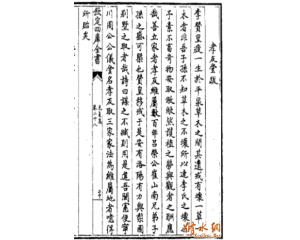

一、樵驳滩 “樵驳滩”位于西港镇修口村,处于修河主流与溪河支流的交汇处,也是与马祖湖村旱地紧密相连的地方。据说修河的源头有两种说法。其一,黄龙山脉之水自黄龙乡经白岭而下,流经渣津、司前、马坳,最终于马祖湖汇合,此支流称“渣司马”河;其二,源自铜鼓棋坪的水,流经修水的复源、程坊、东津、寒水与渣司马河汇合至马祖湖,此支流被称作“崇河”。除此之外,还有源自湖北界下港口与布甲,西往大椿的水,流经溪口、大石口、西港后,于马祖湖与修河汇合,名为“溪河”水,这条支流虽然没挂上修河源头的称号,但是它的水却流入了修河。 现在樵驳滩也没有了滩,一块汪洋,还在那里建起了一座钢筋混凝土大桥,极大地方便了河两岸居民的出行。在清末之前,这里是一个大滩。据老人们回忆,当时河中央横着两米多高的巨大石门槛。古代交通主要依赖水路,货物多用大船运输,而来自崇河、渣司马河、溪河方向的人们只能用小船在樵驳滩转运货物,因此滩不能通船,只能人工驳货。据说,过去马祖湖的村民常到河对岸的山上打柴。船夫们会请这些打柴人去帮忙将货物从大船驳到小船上,久而久之,即便不砍柴时,他们也会来此等候搬货的活儿。打柴人也称“樵夫”,后来,当地百姓便以樵夫的名号将这个无名的滩命名为“樵驳滩”,此名一直沿用至今。  周湖岭 现在的修口村在古代称“修溪社”,是由于修河与溪河交汇而名。樵驳滩上游不远处,有一个小滩,曾居住过几户童姓人家,故而被称为“童家滩”。尽管如今已没有姓童的人家居住,但“童家滩”这个地名依旧保留着。这里曾是个天然宝地,古代就有人在此河中挖沙淘金,上世纪九十年代初,仍有许多人在此淘过金。  本文来自修水网 黄山谷故里祠耸立在这里,迄今数百载,山谷先生之孙宣公复居修溪黄大丘,在此繁衍生息,后裔众多,现在修口村人大部分姓黄。而“修水”之名,于1914年县里把“宁州县”更名为“修水县”,而“修水”名更为“修水口”,后来简称“修口”,两者地名留传至今。  从斜滩至程荒洲上面渣司马河汇合处的这一段河流,被称为“寒水”,如今的寒水村便因这条河而得名。在斜滩上游的河中央,有一块巨石覆盖在河水中,名为“扑地钟”。岸边有一条古道,是上连接渣司马、下通修武铜的重要主干道。在爬坡处的红岩上,古人用人工开凿了四十八个台阶,人们称这“四十八磴”。再往上是一条小道,有的地方也是人工在岩石上凿开的,为了安全起见,人们还在边沿均匀地开凿了一排排方形石孔,装上护栏,现在虽然没有了原留的护栏,但那些石孔依旧还存。   修水网 www.xiushui.Net 寒水河与渣司马河合口处上游不远是长港,河道往上通东津、程坊,至长春、复源、铜鼓县港口。寒水河与渣司马河合口处不远就是马坳蛇形咀,那里流传着“日有千人朝拜,夜有万盏明灯”的说法。在此处可以眺望帝王墩,河中央有一座小小的独立崖石山,形状宛如皇帝的玉印。这座岩石历经亿万年的岁月洗礼和无数次洪水的冲刷,形成了如今独特的模样,并且还流传着一个古老的传说。 直上司前、龙岗坪、渣津古石桥,商周时期封艾侯国,建都在今渣津镇龙岗坪。春秋为艾邑,先属吴国管辖,公元前504年吴败楚后改艾侯国为艾邑。越灭吴国,艾邑受越国控制。战国时期,越国攻楚,为楚国所败,艾又为楚地。秦汉时置艾县,隋开皇九年(589)废除艾县,并入建昌县,到宋朝时,龙岗坪仍称艾城,在2000多年的历史长河中,以渣津龙岗坪为中心的修水流域一直以“艾”为名。从渣津至马坳一段,古称渣司马。因此,马祖湖这里汇聚着渣司马河、崇河与北岸的溪河水。 五、马祖湖 在这三条支流水合口处的变迁意义非凡,背后还藏着深远的故事。清代以前,溪河从马祖湖附近林家潭径直流修口江家门前经过,在樵驳滩上面与修河汇合。至今,这条河的汇合处到林家潭虽然变成了肥沃的土地,但是仍留有古河道的痕迹。古时,河的一侧是马祖湖村民的土地,至今仍由马祖湖人耕种。三十年前,为解决粮食问题,人们在分界处修筑了一条长长的水渠,将旱地改造成水田。 修水网 www.xiushui.Net 樵驳滩北面的河岸上,有一片肥沃的土地,土地中央立着一块石碑,名为“碑基牌”,也叫义牌。过去,当地百姓在这片土地上种植农作物,为统一采摘时间,避免混乱,会在石牌旁敲锣示意。从碑基牌到打船场一带,曾有五六十家店铺,有茶店、歇铺等,路面还铺着石板,人马经过时总是有嘀嗒嘀嗒的声音,这是古代的官道。然而,随着溪河水不断冲刷,河道逐渐变宽,这些店铺在岁月的洪流中,因洪水的侵袭而逐渐消失。而对岸的古河道,因洪水带来的泥沙淤积,逐年抬高,最终形成了新的土地,溪河也因此改道,全部流向樵驳滩下面与修河汇合。  谈及此地,故事源远流长。樵驳滩下方,南岸是茶盘框,北岸为洲咀头。再往下,则是平原籍,也被称作夹洲。在古代,整个夹洲,包括洲咀头下方的桂家墩,皆是旱地。据记载,马祖湖梁姓祖先奇云公在那里拥有二十亩土地,名为“奇云秋地”。直至四十年前,仍能见到部分遗迹。  时光回溯至咸丰年间,此地还曾有过一场官司。当时,修口一位黄姓绅士带人前来砍伐芦苇、开垦荒地,马祖湖梁姓族人将其告上县衙,并赢得了官司,成功夺回土地。这一事件在授南昌府二十四次案牒中有详细记载,梁姓族谱也可作为佐证。 站在罐咀上极目远眺,修溪两河尽收眼底。对岸青山的倒影,清晰地映在碧绿的河水中,随着碧波荡漾,如梦如幻。夕阳西下,渔舟唱晚,那景致令人陶醉,让人忍不住流连忘返。  再往下,是一道近三公里长的山峡。峡中碧水连天,山峡关口仿佛锁住了天地间的灵秀之气。古人在东岸修建了一座石塔,名为“雷峰塔”。每到夏天暴雨来临,奇特的是,雨至塔前便不再前行,故而有“暴雨不过雷峰塔”的神奇传说。 继续沿河流而下,河岸有状似人形的“野人石”、河中有宛如棺材的“棺材石”和刻有文字的“下马石”,这些景象都有神奇的故事。东边的山峦名为金盆架,沿岸还有冲天凤、喷水岩、牛角窝等景观,看却引人注目,让人留连忘返。  上世纪六十年代,奶奶带着妈妈乘船前往坑口的表叔家,表叔也在船上。彼时,水流湍急,可表叔不太会游泳,划船的技艺也不娴熟。船顺着水流,不受控制地朝着那可怕的旋涡冲去。一时间,奶奶和妈妈吓得惊呼连连,直喊着天!表叔更是惊慌失措地跪在船头,双手合十,口中念念有词,祈求着平安。船在旋涡中疯狂地旋转了无数圈,仿佛被一只无形的巨兽紧紧攫住。幸运的是,或许是上天怜悯,船最终被旋涡的水流缓缓推到了岸边,他们这才逃过一劫。  沿着此处继续前行,便能看到一堵高大且陡峭的崖墙。这是解放后政府为了修路,炸开小崖山一侧形成的。崖墙如同一道天然的屏障,垂直而立,令人望而生畏,当地人都称其为“崖𡏯”。这座小崖山形状独特,宛如一只威风凛凛的鸬鹚,它的头低在河流中朝向上方,而那小山坳就好似鸬鹚细长的脖颈,在这脖颈上还居住着人家,因此人们把这里叫作“鸬鹚颈”。这里可是官塅(西港)的风水关口。 在当地流传着这样一个传说:官塅形似泥鳅,有“官塅塅里九条鳅,鸬鹚一到永无休”的说法。那只“鸬鹚”就像一位忠诚的守护者,静静地在坑口守望着官塅,仿佛在锁住官塅的灵气,不让官塅的“泥鳅”溜走,保佑着官塅人丁兴旺、境土平安。  湖岭 |