|

纪念黄庭坚诞辰980周年 山谷文化系列

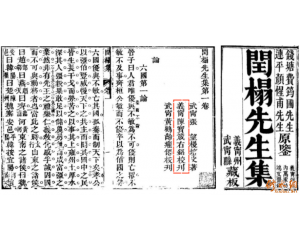

摘要:本文聚焦苏东坡(苏轼)与王庠(字周彦)的往来书信,结合北宋新旧党争背景,梳理核心人物关系、书信脉络及历史价值,还原北宋士人交往与贬谪境遇。政治背景上,黄庭坚因新旧党争贬黔州(1095-1097),苏轼先贬惠州(1094-1097)再贬儋州(1097-1100)。人物关系中,王庠是苏轼侄女婿,苏轼为其代写致黄庭坚引荐信,搭建二人交往桥梁;王庠弟王序亦为苏轼姻亲晚辈,曾派专人赴惠慰问。核心书信共5封(排除1封存疑信),另有致黄庭坚、王序信各1封:惠州时期信中,苏轼或回应王庠赴黔见黄庭坚之请,或自述痔疾、家人分散困境,更传授“八面受敌”读书法;儋州时期信则诉“无士人、无医药”之孤寂。文中还考证北宋跨区域交通艰难,如荣州至惠州单程需130余日,往返近一年。这些书信不仅印证私人情谊,更具实证价值:澄清士人交往史实,还原党争影响与交通实况,承载苏轼治学思想,展现北宋士人“文行超然”的精神境界。论文版下载:苏东坡与王庠(字周彦)的书信交往 周湖岭 关键词:黄庭坚;苏轼;王周彦;王庠;王序; 苏东坡与王庠(字周彦)多有书信往来,由此可窥见苏东坡、黄庭坚、王庠三人彼此关联的线索。 黄庭坚因早年参与编修《神宗实录》,在北宋新旧党争中遭新党(章惇、蔡卞等人)罗织罪名,被指控“诋毁新法”。绍圣二年(1095)正月,宰相章惇、蔡卞以“修《神宗实录》不实”为由,将黄庭坚贬为涪州别驾,安置于黔州(今重庆彭水)。此次贬谪至绍圣四年(1097)三月移往戎州,前后约两年零两个月。 就在黄庭坚贬居黔州期间,王庠曾致信被贬惠州的苏轼(当时苏轼被贬在岭南地区),表达了想远赴黔南(即黄庭坚贬所黔州一带)拜见黄庭坚的意愿,并恳请苏东坡代为撰写一封引荐信。苏东坡接信后,不仅回复了王庠(即《与王庠》之一),在信中既肯定了王庠求见的诚意,也委婉提醒其需考量“久违亲庭远适”的现实因素;同时,他还专门致信黄庭坚(即《与山谷书》),向其引荐王庠,为二人的结识搭建了桥梁。 由中可见,王庠是苏轼侄女的丈夫,即苏轼的侄女婿,他与黄庭坚的结识,苏轼是关键介绍人,而三人的互动,也通过这两封书信得以清晰呈现。 本文来自修水网 周湖岭 一、苏东坡《与王庠》之一 惠州 王庠想去拜见贬居黔州的黄庭坚,写信请苏东坡为他写一封引见信。 承欲往黔南见黄鲁直。此古人所难,若果尔,真一段奇事也。然足下久违亲庭远适,更请熟虑。今谩写一书,若果行,即携去也。 苏东坡回信道:承蒙您告知,想要前往黔南(重庆彭水)拜见黄鲁直(黄庭坚)。这即便是在古人身上也难以做到,若您真能成行,那可真是一段不同寻常的佳话啊。不过,您已经许久没有陪伴在父母身边,却要远赴他乡,还请您深思熟虑。如今我姑且写一封信,您若是最终决定出发,便带着这封信去见他吧。 苏东坡为王庠写了一封引荐信,同时写了一封信给黄庭坚,即《与山谷书》: 某有侄婿王郎,名庠,荣州人。文行皆超然,笔力有余,出语不凡,可收为吾党也。自蜀遣人来惠,云:鲁直在黔,决当往见,求书为先容。嘉其有奇志,故为作书。然为闻其太夫人多病,未易遂去,漫为一言。眉人有程遵海者,亦奇士,文益老,王郎盖师之。此两人有致穷之具,而与不肖为亲,又欲往来黄鲁直,其穷殆未易量也。 苏轼于绍圣元年(1094)十月抵达惠州贬所,至绍圣四年(1097)四月再贬儋州,其间长期居留惠州。信中“自蜀遣人来惠”明确表明此时苏轼正在惠州,而王庠从蜀地(今四川)派人专程前来; 周湖岭 黄庭坚在黔州的时间窗口:黄庭坚于绍圣二年(1095)四月抵达黔州(今重庆彭水),至绍圣四年(1097)三月因避嫌移往戎州(今四川宜宾)。信中“鲁直在黔”的表述,说明此信必写于1095年4月至1097年3之间,而苏轼此时恰在惠州。 苏轼致黄庭坚书信:我有个侄女婿叫王庠,荣州人,文采与德行皆超然出众,笔力充沛,出言不凡,可纳入我们的行列(指文学同道)。他从蜀地派人来告诉我,说您在黔州,他决定前往拜见,求我写信引荐。我赞许他有奇志,故写此信。但听说他母亲多病,未必能轻易成行,姑且先提及此事。眉州有位程遵海,也是位奇士,文章更显老到,王庠曾以他为师。这两人都有不可限量的特质,又与我是亲戚,还想往来于您门下,他们的潜力恐怕难以估量啊。 王庠之志、苏轼之赞、黄庭坚之名,在此一纸书信中交汇,正是宋代士人精神世界的真实写照。 北宋时期,荣州(治今四川荣县,北宋前期属梓州路,熙宁五年后属潼川府路,书信往来时归潼川府路管辖)至黔州(治今重庆彭水,属夔州路)无直达驿路,需经地方驿道与区域主干道结合绕行。 主要路线有二: 一是水陆联运线:从荣州出发,经内江、泸州,顺长江而下至涪州(今重庆涪陵),再溯乌江而上至黔州(彭水)。此线依托长江干流水运至乌江门户,实现高效转运,为当时最常用路径。 本文来自修水网 周湖岭 二是陆路线:荣州→内江→永川→涪州→黔州。此线全程陆行,穿越川东平行岭谷与武陵山脉余脉,山路占比逾六成,通行极为艰难。 据研究,北宋1里约合今530–560米。综合地形与驿道走向,两地实际驿程约为800–1200宋里(约440–670公里),约为现代直线距离的1.5–2倍。绕行主因在于避让高山、沿河布线,并串联沿途州县(如内江、泸州、涪州),形成以涪州为枢纽的区域交通网络。 当时官员与士人长途出行,以骑马为主,辅以步行。其中,官员公务出行可凭驿券调用驿马,适应山地与长程需求;士人私人出行多自备马匹,无权调用官驿马。乘轿因需多人抬行、山路难通,在川东地区极不普及,仅体弱者于短途偶用。普通驿卒日行约50宋里(28公里),士人因携带行李、沿途停留,日均仅30–40宋里(16–22公里)。因此,自荣州赴黔州通常需20–30日,若逢雨季道路泥泞,耗时可逾月。 正因如此,当王庠欲从荣州前往黔州拜谒贬居于此的黄庭坚时,苏东坡在信中委婉提醒他“久违亲庭远适,更请熟虑”——如此遥远且艰险的路程,在北宋属于典型的“长途跋涉”,需充分考量现实成本。 本文来自修水网 周湖岭 二、苏东坡《与王庠》之二 惠州 轼启:二卒远来,承手书累幅,问劳教诲,忧爱备尽。仍审侍奉多暇,起居万福,感慰深矣。轼罪责至重,上不忍诛,止窜岭海,感恩念咎之外,不知其他。来书开说过当,非亲朋相爱保全之道。悚息悚息!寄示高文新诗,词气比旧益见奇伟,粲然如珠贝溢目。非独乡闾世不乏人为喜,又幸珍材异产,近出姻戚,数日读不释手。每执以告人曰:“此吾家王郎之文也。”老朽废学久矣,近日尤不近笔砚,见少时所作文,如隔世事、他人文也。足下犹欲使议论其间,是顾千里于伏枥也。轼少时本欲逃窜山林,父兄不许,迫以婚宦,故汩没至今。南迁以来,便自处置生事,萧然无一物,大略似行脚僧也。近日又苦痔疾,呻吟几百日,缘此断荤血盐酪,日食淡面一斤而已。非独以愈疾,实务自枯槁,以求寂灭之乐耳。初欲独赴贬所,儿女辈涕泣求行,故与幼子过一人来,余分寓许下、浙中,散就衣食。既不在目前,便与之相忘,如本无有也。足下过相爱,乃遣万里相问。无状自取,既为亲友忧及,又使此两人者蒙犯瘴雾,崎岖往来,吾罪大矣。寄遗药物并方,皆此中无有,芎尤奇味,得日食以御瘴也。轼为旧患痔,今颇发作,外无他故,不烦深念。会晤无期,惟万万以时保练。 修水网 www.xiushui.Net 苏轼这封信的写作地点为宋代广南东路惠州,时间为绍圣元年(1094)十月抵达惠州后,至绍圣四年(1097)四月再贬儋州前,即他被贬惠州安置期间。 信中多次出现“窜岭海”“南迁”“瘴雾(宋代指岭南湿热地区易引发疫病的雾气)”等地域标识,结合苏轼的贬谪履历可知:“岭海”在宋代通常指岭南(今华南地区)及南海沿岸地带,而他被贬岭南期间的核心居所仅有两处:一是惠州(1094—1097),二是儋州(1097—1100年,今海南,当时属广南西路)。进一步排除儋州、锁定惠州的关键依据有二: 信中“苦痔疾,呻吟几百日,缘此断荤血盐酪”“日食淡面一斤”的描述,与苏轼惠州时期的真实经历完全呼应——他在惠州曾因痔疮剧烈发作,于《与程正辅书》(程正辅为苏轼表兄,当时任广南东路提刑)、《与王定国书》《答郡中同僚》等信中多次提及“断荤食淡以治痔”,甚至具体说到“日啖菜羹,不设盐酪”,细节高度重合,可佐证写作时空与惠州时期一致; 信中“与幼子过一人来,余分寓许下、浙中”(仅带幼子苏过赴贬所,其余家人分散寄居许州、浙江),是苏轼初到惠州时的家庭安排;而他绍圣四年再贬儋州时,家人已改留惠州(长子苏迈携家眷在惠州居住),仅苏过仍随行——这一差异可以明确排除儋州时期,进一步锁定写作时间在惠州居留期间。 周湖岭 苏轼信中说道: 两位差役从远方而来,承蒙您亲笔写下好几页书信,既有慰问关怀,又有教诲指点,关切爱护之情无微不至。还得知您日常侍奉(长辈)之余多有闲暇,身体安康、起居顺遂,我内心的感激与慰藉难以言表。 我身负的罪责极为深重,皇上不忍心将我处死,只将我贬谪到岭南沿海之地。此刻除了感念皇恩、反思过错,我已无暇顾及其他。您在信中对我过分赞誉,这并非亲友间爱护保全我的恰当方式,我对此深感惶恐,实在惶恐! 您寄来的佳作与新诗,文辞气度比起以往更显雄奇卓绝,光彩夺目如同珍珠美玉满目光辉。我不仅为乡里之中从不缺乏有才之士而欣喜,更庆幸这般优秀的人才,竟是我身边的亲戚(姻亲)。这些天我对您的诗文爱不释手,常常拿着它们对人说:“这是我家王郎写的文章啊!” 我这把老骨头早已荒废文事,近来更是不沾笔墨。如今再看自己年轻时写的文章,竟像隔世的往事、旁人的作品一般,全然没有了当年的感觉。您还想让我对您这些诗文发表评论,这就如同指望伏在马槽旁的老马,还能奔驰千里一样(自谦无力胜任)。 我年轻时本想隐居山林,可父亲与兄长不允许,又被婚姻和仕途所迫,才沉沦在世俗中直到如今。自从被贬南方以来,我便自己安排生活,身边空寂无物,大致就像云游四方的行脚僧。近来又受痔疮困扰,呻吟痛苦了好几百天,也正因如此,我断绝了荤腥、肉类与盐酪,每天只吃一斤清淡的面条。这不只是为了治愈疾病,实际上是刻意让自己身心枯淡,以追求佛教中清净寂灭的乐趣罢了。 修水网 www.xiushui.Net 起初我本想独自前往贬谪之地,可儿女们哭着请求随行,所以最终只带了小儿子苏过一人前来;其余家人分别寄居在许州(今河南许昌)、浙江一带,分散居住以依靠各自的生计过活。既然他们不在眼前,我便与他们彼此忘怀,仿佛原本就没有这些牵挂一般。 您对我过于厚爱,竟派人不远万里前来慰问。我自身行为失当才招致这般罪责,既让亲友们为我担忧,又让这两位差役蒙受瘴气侵害、在崎岖路途上来回奔波,我的罪过实在太大了! 您寄来赠送的药物与药方,都是这偏远之地所没有的,尤其是川芎,药效奇特,我得以每天服用它来抵御瘴气。我是旧有痔疮的老毛病,如今发作得比较厉害,除此之外没有其他不适,不必劳您深切挂念。 相见的日子遥遥无期,只希望您千万要按时调养身体,多加保重。 苏轼在信中特别提及“二卒远来”“又使此两人者蒙犯瘴雾,崎岖往来”“万里相问”,可见王庠特意指派这两人,拿着亲笔书信、带着药物从家乡荣县不远万里赴惠州看望苏轼。 三、苏轼《与王庠书》之三 惠州 轼启:远蒙差人致书问安否,辅以药物,眷意甚厚。自二月二十五日,至七月十三日,凡一百三十余日乃至,水陆盖万余里矣。罪戾远黜,既为亲友忧,又使此两人者跋涉万里,比其还家,几尽此岁,此君爱我之过而重其罪也。但喜比来侍奉多暇,起居佳胜。轼罪大责薄,居此固宜,无足言者。瘴疠之邦,僵仆者相属于前,然亦皆有以取之。非寒暖失宜,则饥饱过度,苟不犯此者,亦未遽病也。若大期至,固不可逃,又非南北之故矣。以此居之泰然,不烦深念。前后所示著述文字,皆有古作者风力,大略能道意所欲言者。孔子曰:“辞达而已矣。”辞至于达,止矣,不可以有加矣。《经说》一篇,诚哉是言也。西汉以来,以文设科而文始衰,自贾谊、司马迁,其文已不逮先秦古书,况其下者。文章犹尔,况所谓道德者乎?若所论周勃,则恐不然。平、勃未尝一日忘汉,陆贾为之谋至矣。彼视禄、产犹几上肉,但将相和调,则大计自定。若如君言,先事经营,则吕后觉悟,诛两人而汉亡矣。轼少时好议论古人,既老,涉世更变,往往悔其言之过,故乐以此告君也。儒者之病,多空文而少实用。贾谊、陆贽之学,殆不传于世。老病且死,独欲以此教子弟,岂意姻亲中乃有王郎乎?三复来贶,喜抃不已。应举者志于得而已。今程试文字,千人一律,考官亦厌之,未必得也。如君自信不回,必不为时所弃也。又况得失有命,决不可移乎?勉守所学,以卒远业。相见无期,万万自重而已。人还,谨奉手启,少谢万一。 周湖岭 苏轼《与王庠书》之三译文 苏轼谨启:承蒙你从远方派人送信来问候我的安康,还附带送来药物,这份关切之情实在深厚。送信人从二月二十五日出发,到七月十三日才抵达,总共耗时一百三十多天,水陆路程大概有一万多里。我因罪被贬远方,已然让亲友们担忧,如今又让这两人跋涉万里为我奔波,等他们回到家中,这一年几乎都要过去了。你这般厚爱我,反而让我罪过更重了。不过,听闻你近来侍奉母亲之余尚有闲暇,身体起居也都安好顺遂,我心中又稍感宽慰。 我罪孽深重,却只受到较轻的责罚被贬此地,在这里本就应当安分度日,没什么值得多说的。这是疫病流行的地方,倒下的人接连不断,但细看他们患病的原因,要么是不能适应寒暑变化,要么是饮食饥饱无度;只要不犯这些毛病,也不会立刻生病。倘若生命的期限真的到了,本就无法逃避,这又与身处南方或北方无关。正因如此,我在此地才能安然处之,你不必深切挂念。 你前后寄来的著述文章,都带着古代文人的风骨气度,大致能清晰表达出自己想传递的心意。孔子说:“言辞能把意思表达清楚就够了。”言辞达到“表达清楚”的程度,便已足够,再没有需要额外添加的东西了。你写的《经说》那篇文章,确实印证了这话的道理。从西汉以来,朝廷以文章设立科举科目,文风却从此开始衰败:即便是贾谊、司马迁的文章,已经比不上先秦的古书,更何况那些不如他们的人呢?文章尚且如此,更何况是所谓的道德修养呢? 修水网 www.xiushui.Net 不过你对周勃的评价,我恐怕不能认同。陈平、周勃从未有一天忘记汉室,陆贾也为他们谋划得十分周全。在他们看来,吕禄、吕产(等吕氏族人)不过是案上待宰的鱼肉,只要将相之间和睦同心,平定吕氏、安定汉室的大计自然能确定。倘若像你说的那样,要“事先谋划行动”,反而会让吕后察觉异常,若吕后杀了陈平、周勃两人,汉朝恐怕就真的要灭亡了。 我年轻时喜欢议论古人,年老后经历了世事变迁,常常后悔自己过去的言论过于偏激,所以乐于把这些感悟告诉你。儒家学者的弊病,往往是多空洞文辞而缺少实际用处。贾谊、陆贽务实致用的学问,如今几乎已不在世间流传。我年老多病,眼看将要离世,原本只想把这些道理教给自家子弟,没想到在姻亲中,竟还有你这样能懂这些的王郎!多次研读你寄来的著述,我真是欣喜不已。 参加科举的人,大多只一心求考中罢了。如今科举应试的文章,千篇一律,考官早已厌烦,即便迎合文风也未必能考中。像你这样坚守自己的所学、不轻易改变的人,必定不会被时代抛弃。更何况,得失本有天命,绝非人力可以改变?希望你努力坚守所学,以完成长远的学业与志向。 以后再见面的机会渺茫,务必一定要好好照顾自己。派来的人要回去了,我恭敬地写下这封信,稍稍表达我对你的感激之情,哪怕只是万分之一。 周湖岭 据《宋史》,王庠曾以《经说》寄苏轼,谓:二帝三王之臣,皆志于道,惟其自得之难,故守之至坚。如孔、孟作六经,斯道有一定之论,士之所养,反不逮古,乃知后世见六经之易,忽之不行也。轼复曰:经说一篇,诚哉是言。[ 《宋史》、作者:[元]脱脱等奉敕撰、版本:武英殿本、卷二百二十一、第5623页、671卷。]正是苏轼《与王庠书 三》中所言。 苏轼《与王庠书 三》的写作地点为宋代广南东路惠州,写作时间则在绍圣二年(1095)七月至绍圣四年(1097)四月之间,更精确指向绍圣二年(1095)下半年——即苏轼被贬惠州安置的中期阶段。惠州虽湿热多疫,但属岭南交通枢纽,有城郭、寺院及亲友接济(如苏轼表兄程正辅时任广南东路提刑,常为其提供药物、物资),与信中“远蒙差人致书……辅以药物”的细节吻合。儋州时期苏轼虽有‘食无肉,病无药,居无室’(《与苏过书》)之叹,亲友接济远少于惠州。 儋州被时人视为“海外化外之地”,信使需经海路辗转,耗时远超“一百三十余日”,而蜀地至儋州需额外经琼州海峡,单程即超200天。且苏轼在儋州“杜门自守,无复与人相见”(《答参寥书》),不可能频繁收到蜀地亲友的书信与药物,与信中“人还,谨奉手启”的顺畅通信节奏矛盾。 修水网 www.xiushui.Net 送信人二月出发、七月抵达惠州,苏轼收到信后即刻回信,因此回信时间应在绍圣二年(1095)七月至八月,此时苏轼已抵惠州近一年(1094年10月到惠),生活稍定,具备接待信使、撰写长信的条件;若晚至绍圣三年(1096),苏轼因侍妾朝云去世(1096年7月),书信多显悲戚,而此信虽提“罪戾远黜”,却有“居之泰然”的平和,心境更贴合1095年的状态。 北宋时期从荣县(今四川自贡荣县)到惠州(今广东惠州)的距离,约2000-2500现代公里(或3600-4500宋里),且需绕行艰险路段。人员往返需沿“陆路+水路”混合路线行进,路线大致如下: 从荣县出发,先沿蜀地驿路向东至泸州、重庆,接入长江水道;顺长江而下,经夔州(今重庆奉节)、江陵(今湖北荆州),岳州(今湖南岳阳),再沿湘江逆流而上或转陆路至潭州(今湖南长沙)、郴州(今湖南郴州),翻越大庾岭(江西与广东交界的关键通道);进入广东后,沿北江、东江流域的驿路南下,最终抵达惠州。 以当时 “步行 + 搭便船” 的混合交通方式,理想状态下(无雨季阻滞、水路顺行)每日可行进 20-30 现代公里,单程需 2-3 个月。参考 1094 年苏轼从定州(今河北定州)赴惠州的行程:全程约 4000 宋里(折合 2200 现代公里),耗时近 4 个月;荣县至惠州的直线距离虽比定州至惠州更近,但需绕行蜀地驿路、长江水道与南岭山路,路线复杂度更高,因此单程时间应与定州赴惠相近,或略短一些。 本文来自修水网 周湖岭 北宋时期从荣县到惠州的往返时间,理想状态下约为 6-8 个月(单程 2-3 个月 ×2)。但苏轼在信中明确记录此次送信 “自二月二十五日至七月十三日,凡一百三十余日乃至,水陆盖万余里矣”——130 多天(约 4 个多月)的单程耗时,比理想估算更久。这里的 “万余里” 是北宋人对 “长途跋涉” 的习惯性概数表述(类似 “千里迢迢” 的夸张化表达,旨在突出路程遥远),并非实指 10000 宋里;而实际耗时增加,推测是因长江汛期停航、南岭山路泥泞等客观阻碍,导致每日行进速度降至 15-19 现代公里,这一耗时也更符合北宋跨区域长途行程的真实情况。至于 “比其还家,几尽此岁”(往返几乎耗满一整年),则进一步印证了 “理想 6-8 个月” 与 “实际近 1 年” 的差异,更能凸显王庠派专人送信时,不惜耗费大量盘缠、时间,且承担人员安全风险的心意,足见其对苏轼的重视。 四、苏轼《与王庠》之四 惠州 别纸累幅,过当。老病废忘,岂堪英俊如此责望耶?少年应科目时,记录名数沿革及题目等,大略与近岁应举者同尔。亦有少节目,文字才尘忝后,便被举主取去。今日皆无有,然亦无用也,实无捷径必得之术。但如君高材强力,积学数年,自有可得之道,而其实皆命也。但卑意欲少年为学者,每一书,皆作数过尽之。书富如入海,百货皆有之,人之精力,不能兼收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者,每次作一意求之。如欲求古人兴亡治乱圣贤作用,但作此意求之,勿生余念。又别作一次求事迹故实典章文物之类,亦如之。他皆仿此。此虽迂钝,而他日学成,八面受敌,与涉猎者不可同日而语也。甚非速化之术,可笑可笑! 周湖岭 苏轼《与王庠》之四译文 你另外写的那几页信篇幅很长,里面的夸奖实在太过抬举我了。我现在又老又病,记性也差得厉害,怎么承受得起你这样杰出的人如此高的期望呢? 我年轻时参加科举考试,曾记录过科举的名额、制度演变以及考题等内容,大致和近些年参加科举的人记录的东西差不多。当时也记了些细节要点,但我写的文章水平低下,排在后面,写完就被推荐我的人拿走了,现在一点也没留下。不过就算留下,其实也没什么用,毕竟科举实在没有能保证成功的捷径。 但像你这样才华高、精力足的人,只要积累学问好几年,自然会找到成功的方法;不过说到底,这其实也看命运。 只是我有个浅见想告诉年轻求学的人:每读一本书,都要反复读好几遍,把它吃透。书籍就像大海一样丰富,里面什么都有,人的精力有限,不可能把所有东西都吸收,只能挑自己需要的去学。所以希望求学的人,每次读书都抱着一个明确的目标去探求。比如想了解古人治国兴亡的道理、圣贤的行事方法,就只抱着这个目标去读,别生出其他念头;再另外找一次,专门去探求历史事迹、典故史实、典章制度这类内容,也用同样的方法。其他方面都按照这个模式来。 这种方法虽然看起来迟钝,但等将来学问有成,面对各种问题都能应付自如,和那些只是粗略浏览书籍的人,水平可完全不是一回事。当然,这绝不是能快速见效的办法,说出来真是可笑可笑!

周湖岭 苏轼《与王庠》之四的写作地点为宋代广南东路惠州(今惠州市),其写作时间约在绍圣二年末至绍圣三年初(1095年底—1096年初),正值苏轼贬居惠州的“中期稳定阶段”。这一时期,其心境既已摆脱初至岭南时的困顿焦虑,又尚未遭遇侍妾朝云病逝的重大打击,因而成为其贬谪生涯中少有的相对安宁、思想沉潜的学术窗口期。 绍圣元年(1094)十月,苏轼南贬惠州,初来乍到之际,身心俱陷困境:一方面曾因痔疾剧烈,“呻吟几百日”,目昏体衰,苦不堪言(见《与王庠二》);另一方面“家人分散”,仅携幼子苏过赴贬所,其余亲属分居许州、浙中等地,生活无依,居所未定(寓居嘉祐寺初期),信中屡现“萧然无一物”之叹,流露出深切的漂泊之痛。而至本信写作之时,苏轼已在惠逾一年,身体状况渐有起色,痔疾“稍愈”(《与程正辅书》载:“承寄药,甚济老疾”),生活亦逐步安顿,虽仍寓居嘉祐寺(白鹤峰新居尚未动工),但居所固定、物资有接济,精神状态趋于平稳,已彻底走出“初来乍到”的生存危机与心理震荡。 与此同时,此信亦写于朝云病逝之前,故未受丧亲之痛的侵扰。绍圣三年七月(1096年7月),侍妾王朝云卒于惠州,苏轼悲恸不已,此后书信中屡现“死亡之戚,相寻不已”(《与李之仪书》)、“老泪横流,肝肠寸断”(《与王敏仲书》)等语,情感基调陡转哀沉。而此信中语气温和、条理清晰,尚能从容论学(如系统提出“八面受敌”读书法),足证其时尚未经历此人生巨痛,心境未遭重创。 修水网 www.xiushui.Net 五、《与王庠》之五 儋州 轼启:前后所寄高文,无不达。日每见增叹,但恨老拙无以少答来贶。又流落海隅,不能少助声名于当时。然格力自天,要自有公论,虽欲不显扬,不可得也。程夫子尚困场屋,王贤良屈为州县,皆造物有不可晓者。海隅风土不甚恶,亦有佳山水,而无佳寺院,无士人,无医药;杜门食淡,不饮酒,亦粗有味也。目昏倦,作书,又此信发书极多,不能详尽,察之察之! 苏轼《与王庠》之五,此信的写作地点为宋代广南西路儋州(今海南省儋州市),写作时间则在绍圣四年(1097)七月苏轼抵达儋州后,至元符三年(1100)五月北归之前。信中“流落海隅”“无士人,无医药,无佳寺院”是关键地域标识: “海隅”在宋代不仅指“海边”,更常特指远离中原的“海外之地”,宋代特指远离中原的海外之地,此处指儋州。儋州当时属广南西路,被视为“化外之境”(时人称“海南”为“海外”),而苏轼此前贬谪的惠州(广南东路)虽靠海,但仍属“岭南内地”,且惠州城内有嘉祐寺等寺院,也有程正辅(苏轼表兄,时任广南东路提刑)、陈季常等亲友士人往来,与“无士人、无佳寺院”的描述不符;苏轼于绍圣四年(1097)四月因“讥斥先朝”被贬为“琼州别驾,昌化军安置”,七月抵达儋州;元符三年(1100)哲宗去世,徽宗即位,苏轼获赦北归,五月离开儋州,此信必写于这三年间; 周湖岭 苏轼谨启:您前后寄来的高雅诗文,我全都收到了。我每天读这些作品,心中的赞叹便越发深切,只可惜我年老愚钝,没能用什么像样的东西稍稍回报您的这份馈赠。又因我如今流落海边贬谪之地,没法在当下为您的声名稍尽助力。但您的文气与才力本是天赋使然,终究会有公正的评价,即便想不显露张扬,也绝无可能。 那位程先生还在科举考场中屡屡受挫,王贤士也屈身担任州县小官,这都是上天安排让人难以理解的事。 海边的风土人情不算恶劣,也有秀美的山水,只是没有像样的寺院,没有可往来的读书人社群,也缺乏医药。我闭门不出,吃着清淡的食物,不饮酒,这样的日子大致也有一番别样滋味。 我眼下眼睛昏花又疲倦,加之这次要一同寄出的信极多,没法把想说的话都写得详尽周全,还请您体谅,务必体谅! 六、《与王庠》之六 《民国荣县志》另有一则苏轼《与王庠》书 念七娘远书,且喜侍奉外无恙。自十九郎迁逝,家门无空岁,三叔翁、大嫂继往,近日又闻柳家小姑凶讣,流落海隅,日有哀恸,此怀可知。兄与六郎却且安健,幸勿忧也。因侍立阿家,略与道恳,不敢拜状也。 信中未明确是写给王庠的,未被宋代至清代的苏轼文集收录。这段文字中,“七娘”“十九郎”“三叔翁”“大嫂”“柳家小姑”“六郎”“阿家(婆婆)”均是家族内部亲属称谓,且通篇在说家族成员离世、自身漂泊悲痛的私事,与苏轼对弟子王庠的书信语境不匹配。此信中关键人物身份与苏轼家人错位、时间线混乱、不符合苏轼真实书信逻辑。 修水网 www.xiushui.Net 七、苏东坡与王庠之弟王序书《答王商彦》: 某忝姻戚,末未尝修问左右,又方得罪屏居,敢望存记及之。专人远来,辱牋教累幅,称述过重,慰劳加等,幸甚。即日履兹秋暑,尊体何似?某仕不知止,临老窜逐,罪垢增积,玷污亲友。足下昆仲曲敦风义,万里遣人问安否,此意何可忘?书词雅健,陈义甚高,但非不肖所当也。蜀、粤相望,天末何时会合?临书惘惘,未审受任何地?来岁科诏,伫闻峻擢,以慰愿望。更乞若时自重。人还,奉启少谢万一。不宣。 按:此绍圣初年书也。东坡以元年六月谪惠州,其年罢制科,以三省言二年立宏词科,故有峻擢之祝。序生于熙宁五年,时方二十一岁也。 “某忝姻戚”“玷污亲友”,苏东坡与王庠之弟王序是亲戚关系。 苏轼给王序(王庠之弟字商彦)写信道: “我和你家本有姻亲关系,却一直未能给你写信问候;加上我正获罪被排斥在外,哪敢指望你还惦记着我。 你专门派人从远方来,还承蒙你写了这么长的信给我,对我的称赞实在过誉,慰问的情意也格外深厚,我实在太感激了。现在正是秋老虎还没退的时节,你身体还好吗? 周湖岭 我做官不懂适可而止,快老了还被流放,罪过越积越多,连累了亲戚朋友。你和你哥哥王庠特别重情义,从万里之外派人来问我安好,这份心意我怎么能忘?你信里的文字文雅又有力,说的道理境界也很高,只是我实在担当不起评论。 四川和广东隔得那么远,天各一方,咱们啥时候才能再见面呢?我写这封信时,心里挺怅惘的,还不知道你现在在哪个地方任职?明年科举诏令下来后,我等着听你被提拔高升的消息,好了却我的心愿。还希望你平时多保重自己。 现在你派来的人要回去了,我写这封信,略微表达一点我的感谢(实在难以报答你的深情)。就此停笔,不一一细说了。” 按语:这封信写于绍圣初年。苏东坡绍圣元年(1094)六月获令贬惠州,同年十月抵达贬所。那一年朝廷废除了“制科”(一种特殊科举科目);后来因为三省(古代中央官署)提议,绍圣二年将要设立“宏词科”(另一种科举科目,二年议立,三年正式设立),所以苏东坡才会有祝王序“提拔高升”的话。 王序出生在熙宁五年,写信的时候,他才刚满二十一岁。 结合信文时序线索与按语史料,此信的写作时间:绍圣元年(1094)秋 按语关键佐证:“东坡以元年六月谪惠州,其年罢制科,以三省言二年立宏词科,故有峻擢之祝”。苏轼绍圣元年六月被贬惠州,同年朝廷废除“制科”,三省提议次年(绍圣二年)设立“宏词科”;信中“来岁科诏,伫闻峻擢”正对应“绍圣二年宏词科议立”的背景,且信中“履兹秋暑”点明季节为秋,故写作时间可精确为绍圣元年(1094)秋(约10-11月),距苏轼抵达惠州(1094年10月前后)仅1-2个月,属“初贬惠州的适应期”。 周湖岭 年龄印证:按语“王序生于熙宁五年,时方二十一岁也”。熙宁五年为1072年,1094年时王序21岁,与信中苏轼对其“年轻晚辈”的期许(“来岁科诏,伫闻峻擢”)完全契合,进一步锁定时间。 地点:宋代广南东路惠州(今广东惠州) 信中“方得罪屏居”“蜀、粤相望”直接指向贬谪地:“屏居”为贬官闲居的谦称,“粤”是宋代对岭南(含惠州)的别称,与“蜀”(王序家乡荣县属蜀地)形成地域对照;结合按语“谪惠州”的明确记载,可确认写作地点为惠州,且是苏轼初到惠后的早期书信。 苏轼以长辈身份关怀王序。信中“临书惘惘,未审受任何地?来岁科诏,伫闻峻擢”,既询问任职情况,又期待其科举高升,符合长辈对年轻晚辈(21岁)的仕途关切;同时自谦“罪垢增积,玷污亲友”,暗含“因自身贬谪连累王家”的愧疚,体现长辈的责任感。 王序以晚辈身份敬重苏轼。“专人远来,辱牋教累幅,称述过重,慰劳加等”,特意从蜀地派专人赴惠州送信,信中“称述”“慰劳”尽显对苏轼的敬重,且呼应兄长王庠“两次派人送信”的行为(此前分析《与王庠二》《与王庠三》),可见王家兄弟对苏轼的一致敬重,本质是晚辈对姻亲长辈的礼仪性关怀。 周湖岭 信文以“自谦(获罪未通信)→致谢(万里慰问)→问安(尊体何似)→述愁(会合无期)→期许(仕途高升)→保重(若时自重)”的逻辑,层层递进:先解释自身“未通信”的原因(获罪愧疚),再回应对方“送信慰问”的情义(感激),接着关切对方近况(问安、任职),然后抒发离别愁绪(怅惘),最后以期许与保重收尾——完全符合宋代士大夫书信“礼仪周全、情感真挚”的写作规范,无冗余内容,每一句均紧扣“姻亲晚辈慰问贬谪长辈”的核心场景。 苏轼《答王商彦》本质是一封“初贬惠州的情义记录”。它既反映了苏轼初到惠州时“愧疚与怅惘交织”的心境,也见证了王家兄弟(王庠、王序)对姻亲长辈的礼仪性关怀;信中对科举动态的关注、对姻亲关系的珍视,均符合宋代士大夫的价值观与行为规范。相较于后期惠州书信(如《与王庠四》的平和论学),此信更具“初贬期的真实感”,没有刻意的豁达,只有对处境的坦诚、对情义的珍视,是苏轼贬谪生涯中“人情温度”的重要遗存。 疏理上述苏轼的书信得出以下结论: 周湖岭 通过对苏轼与王庠往来书信的文本解读、历史考证及地理交通分析,还原北宋士人圈层的交往图景、贬谪境遇与学术思想。 (一)政治背景与人物关联 1.政治背景(新旧党争下的贬谪潮) 黄庭坚贬谪:绍圣二年(1095)正月,新党以“修《神宗实录》不实”为由,将黄庭坚贬为涪州别驾,安置于黔州,贬期持续至元符元年(1097),约三年;其贬所“黔南”成为王庠求见的目的地。 苏轼贬谪:绍圣元年(1094)十月,苏轼抵达惠州贬所,至绍圣四年(1097)四月再贬海南儋州;与王庠的主要书信均写于惠州、儋州时期,心境随贬谪阶段动态变化。 2.人物关系(姻亲与学术引荐)

修水网 www.xiushui.Net (二)按时间线梳理书信 苏轼与王庠的往来书信共5封(含1封存疑),另有致黄庭坚引荐信1封、致王序书信1封,均标注明确的时间、地点及历史价值,具体如下:

周湖岭 问题:通篇提及“七娘”“十九郎”“三叔翁”等家族私人丧事,与苏轼对王庠“论学+关怀”的书信语境错位,人物身份与苏轼家人不符、时间线混乱,可信度低,文档未将其纳入核心书信序列。 (三)北宋跨区域出行的艰难 通过“路线、里程、耗时”三维度,考证了王庠探望苏轼、赴黔州见黄庭坚的交通成本,印证了书信中“远适”的现实困境: 1.路线(基于北宋驿道与水道网络)

本文来自修水网 周湖岭 2.里程与耗时(北宋“宋里”≈530~560米)

3.效率 行进效率:驿卒日行约50宋里(28公里),士人因“携带行李、沿途停留”,日均仅30-40宋里(16-22公里); 阻碍因素:长江汛期停航、南岭山路泥泞、岭南“瘴雾”(湿热疫病),均会大幅延长耗时。 (四)学术与文化意义 这批书信不仅是私人情谊的记录,更是研究北宋社会的“活化石”,核心价值体现在三个方面: 1.人物关系考证价值 澄清关键史实:确认“王庠是苏轼侄女婿”“苏轼是王庠与黄庭坚结识的关键介绍人”,补充“王序与苏轼的姻亲晚辈关系”,填补了北宋士人圈层交往的细节空白。 2.历史细节还原价值 政治维度:折射新旧党争对文人的冲击(黄庭坚、苏轼贬谪); 社会维度:还原北宋跨区域交通的真实状况(路线、耗时、出行方式); 生活维度:呈现贬谪文人的日常(苏轼惠州“日食淡面”、儋州“无医药”,王庠“万里送药”)。 3.思想与文化价值 周湖岭 治学思想:苏轼“八面受敌”读书法、“辞达而已”的文论,是宋代学术思想的重要遗存,对后世治学具有指导意义; 士人精神:展现“文行超然”的品格(王庠求见黄庭坚的“奇志”、苏轼贬谪中的“泰然”),是北宋士人精神世界的“真实写照”。 五、结语 通过对苏轼与王庠往来书信的文本分析,清晰梳理了苏轼、黄庭坚、王庠、王序的人物网络,苏轼搭建了黄庭坚、王庠二人交往桥梁,明确了书信的时间、地点及对应历史背景,排除了存疑文献的干扰; 同时将私人书信上升为“北宋政治、交通、文化、学术”的实证材料,既展现了苏轼从惠州到儋州的心境演进,也为理解宋代士人交往方式与精神境界提供了“珍贵窗口”。 2025年11月3日  |