|

光绪朝,宁红雄霸茶天下

宁红茶的传奇,并非一蹴而就。自清朝中期定名“宁红工夫红茶”(因修水古称“宁州”得名),它便在九岭幕阜大山的天水云雾中默默积淀。从唐代零星种茶的记载,到明清茶农摸索红茶制法的雏形,历经百十年淬炼,至同治、光绪年间终于迎来爆发——制茶技艺登峰造极,产销规模席卷天下,成为中国红茶史上不可逾越的巅峰。

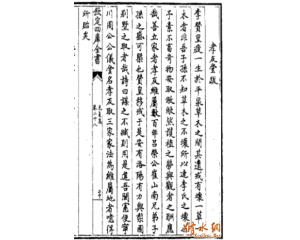

——探寻中国宁红茶源流之五  一、同频共振的崛起密码 “千红万紫安排著,只待新雷第一声。” 义宁州的茶叶在群山间等待千年,光绪朝的“新雷”,恰是多重历史力量的同频共振。 国际市场的“红茶狂热”是最强推力。19世纪中后期,欧洲与俄国的红茶消费已成风尚。在英国,下午茶从贵族专属走向全民习惯,年均茶叶消耗量从1800年的300万磅飙升至1900年的3.5亿磅,十年增加了近120倍;俄国因《中俄北京条约》开放恰克图等商埠,“万里茶道”上的骆驼驮马商队每年要运送数十万箱中国红茶。宁红茶以“香高如兰、味浓似蜜、色艳若霞”的特质,精准击中了国际市场对“醇厚浓强”红茶的需求,迅速从区域特产跃升为外销主力。 天赐的生态禀赋是品质根基。修水地处北纬27℃至30℃的黄金茶带,九岭山与幕阜山的连锁环抱,让修水形成独特“微气候”:年均气温16.5℃,年降水量 1600 毫米,雾日达80——100天,相对湿度常年维持在80%左右。这种“高湿多雾、昼夜温差大”的环境,让茶树积累更多氨基酸与芳香物质。加之土壤多为红壤与黄壤,富含钾、锌等矿物质,长出的芽叶肥嫩多汁,一捏能渗出汁液,这正是制作高品质红茶的“天赋原料”。而自唐代起,义宁州便有种茶记载,至清代已形成“春摘尖、夏摘团、秋摘片”的采摘传统,为宁红茶的品质稳定打下千年功底。 修水网 www.xiushui.Net 交通网络的“黄金通道”加速了流通。清代中后期,长江航运进入鼎盛期,汉口和九江成为“九省通衢”的茶叶集散地。修水依托境内的修河(鄱阳湖五大水系之一),构建起“山间茶栈——修河码头——九江或汉口洋行”的运输链,茶农将鲜叶送至漫江、大椿等产区茶行,制成干茶后装船,沿修河顺流而下,经武宁、永修入鄱阳湖,先达九江,再溯长江至汉口,或顺流而至上海,比陆运节省一半时间,成本降低三成。更关键的是,汉口的俄商新泰、顺丰、阜昌三大洋行,直接在修水设立分行,茶商可“就地验货、当场付银”,无需辗转中间商,极大提升了交易效率。 茶商的群雄逐鹿注入活力。光绪朝的义宁州,堪称“万国茶商汇”。广帮茶商带来岭南的拼配技艺,徽帮带来徽州的资本运作,本帮茶商熟悉山地茶源,俄商则直接对接欧洲皇室俄国宫廷订单。据《修水县志》和其他资料记载,当时全县茶庄达100余家,其中广帮10余家、徽帮30余家、本帮及杂帮60余家,另有俄商茶庄10家。 这些茶商不仅竞争,更形成“共生生态”。广帮的“同泰祥” 擅长高端定制,专供欧洲贵族;徽帮的“大吉祥”主攻大众市场,走量销往俄国;本帮的罗坤化则以“太子茶” 树立标杆,带动整体溢价。 本文来自修水网 政策与市场的“双重红利” 更添助力。鸦片战争后,《南京条约》《天津条约》迫使清政府开放上海、汉口等通商口岸,茶叶外销的 “关卡壁垒” 被打破。19世纪末,国际红茶价格持续上涨,伦敦市场的红茶均价从1870 年的每磅0.3英镑升至1900年的0.8 英镑,宁红茶作为高端品类,利润空间高达50%以上。这种“高价激励”让茶农纷纷扩种,光绪二十五(1899 ),修水新增茶园8万亩,多分布在海拔600米以上的山地,与林木间作,既保水土,又增茶香。光绪三十一年(1905 年)为宁红茶历史最盛之时,全县茶园面积达 43 万亩。当时全县人口大概在20万左右,人均茶园2亩多,几乎到了有土皆茶无家不茶触目是茶的地步。 二、从鲜叶到佳茗的千年淬炼 现代茶圣吴觉农曾言:“宁红、祁红并称世界之首,宁红早于祁红90年。”这份底气,源于其登峰造极的制作工艺——从鲜叶采摘到成品装箱,每一步都凝聚着茶人的智慧。 采摘“三绝”奠定品质基石。宁红茶的采摘有“三绝”:一是“时节绝”,仅限清明前的“明前茶”与谷雨前“雨前茶”,此时芽叶积累的养分最足;二是“标准绝”,多选一芽一叶至一芽二叶,要求芽长不超过3 厘米,叶宽不超过1.5厘米;三是“手法绝”,采摘需用拇指与食指轻捏芽叶基部,向上一提带起,忌用指甲掐(防氧化),忌握掌心(防发热),采下的芽叶要立即放入竹篮,摊薄不超过5厘米。这种严苛标准,让每斤鲜叶需采600——800个芽头,耗时近3小时。 修水网 www.xiushui.Net 制茶“四步成金”是技艺核心。宁红茶工艺源自武夷山,经铅山县河口镇传入后,历代茶师改良出“杀青、揉捻、发酵、干燥”四大工序,每一步都暗藏玄机: 杀青:用较大的铁锅,烧松木火升温至180℃,投入鲜叶后快速翻炒,既要杀死芽叶中的氧化酶(防过度发酵),又要保留部分活性(促后续发酵),高手能凭手感判断“杀青度”—— 叶色变暗、梗折不断、手捏微粘即为恰到好处,全程仅需4——5分钟。 揉捻:用竹制揉捻机(后期引入木质机械),将杀青叶揉成条索,力度“轻—重—轻”渐变,既要让细胞破碎释放汁液(促发酵),又要避免芽叶碎烂(保外形)。罗坤化曾改良揉捻手法,独创“顺时针揉30圈,逆时针揉20 圈” 的节奏,让条索更紧结圆直。 发酵:将揉捻叶摊放在竹匾中,厚度5——8 厘米,室温控制在25——28℃,相对湿度90%以上。茶师每小时翻一次,观察叶色变化:从青绿色→青黄色→橙黄色→红褐色,直至叶脉变红、散发花果香,即为 “发酵足”。莫雪珉的“怡和福”茶行更用松针铺垫发酵匾,让茶叶吸附松木香,形成独特风味。 本文来自修水网 干燥:分“毛火” 与“足火” 两步。毛火用高温(120℃)快速定型,足火用低温(60℃)慢烘锁香,全程用松木、樟木等硬柴,忌用烟煤(防异味)。干燥后的茶叶含水量控制在6%——7%,用手指捻能成粉,握在掌心不沾手。 精制的千挑万选成就极致。初制后的茶叶需经“三筛三拣”:筛分用孔眼大小不同的竹筛,分离出不同等级的条索;拣剔则人工去除茶梗、黄叶等杂质,每斤茶叶需拣剔200——300 次。高端的“宁红金毫” 还要额外“提毫”,即用竹刷轻扫芽叶,让金毫显露,再经“拼配”(不同批次茶叶按比例混合,保品质稳定),最终装箱。 匠人的“薪火相传”让技艺不灭。光绪朝的宁红茶师中,罗坤化、郭敏生、莫雪珉堪称“三杰”,也被后人尊为茶工祖师。 罗坤化30岁入粤商郭佩堂茶庄学茶,能凭“一看二闻三尝” 判断茶叶等级,40岁创“厚生隆”,首创“竹篾筐发酵法”(用竹筐装揉捻叶,悬挂于通风处,发酵更均匀),所制“太子茶”被俄商称为“东方红宝石”。1919年,其太子茶在上海每磅售24块银元,远超当时其他顶级红茶8块银元的单价。 湖岭 郭敏生的“义泰祥”茶庄专攻“贡茶工艺”,其发酵车间用青砖铺地、宣纸糊窗,温度误差不超1℃,所制贡茗在南洋劝业赛会上,因“汤色橙红透亮,杯壁挂香三日不散”获最优文凭。 莫雪珉的“怡和福”独创“龙须茶”,将芽叶用竹丝捆扎成束,发酵后形似龙须,又似冷兵器的枪头,用开水冲泡后,就像一朵乌红的菊花,故被人称为“杯中菊花掌上枪”。龙须茶因造型独特,因而作为外销茶箱的“盖面茶”,让“宁红不到庄,茶叶不开箱”的行规传遍茶市。 三、万商云集的黄金时代 光绪二十一年(1895)的春天,修水漫江乡的杜市街热闹非凡,鲜茶的清香混合着宁红茶独特的香味弥漫在街市的每一个角落,沁人心脾而让人沉醉。清晨,茶农背着鲜叶在茶行前排起长队;午后,俄商的翻译与茶商讨价还价,算盘声劈里啪啦此起彼伏;傍晚,装满宁红茶的商船沿修河而下,船工号子响彻山谷,这就是宁红茶全盛时期的缩影。 茶庄林立的茶市图景令人惊叹。光绪朝的修水,茶庄不仅是经营场所,更是产业枢纽。县城西摆街、漫江杜市、山口、大椿老街是几大核心区。 县城西摆街因临修河码头,聚集了28家茶庄,多为广帮(广东茶商)、徽帮(安徽茶商)所开,如广帮“同泰祥”专做出口大单,库房可存茶10万箱,雇工超500人。 本文来自修水网 漫江杜市是产区核心,罗坤化的“厚生隆”占了半条街,有“七坊十八间”(7个制茶坊、18间仓库),最盛时每日收购鲜叶5000斤。 大椿老街以散户茶商为主,30余家小茶庄“抱团经营”,统一标准、联合外销,年销量亦达3万箱。 这些茶庄形成“分工网络”。产区茶庄负责收购鲜叶、初制;县城茶庄专攻精制、拼配;汉口、上海的分号则对接洋行、安排运输。俄商新泰洋行甚至在漫江设“验茶站”,派专人驻场,每批茶叶需经其盖章认可方可外销。 著名茶庄能够把茶业做强做大,自有其拿手绝活和商业秘密。 “厚生隆”的成功在于品质为王。罗坤化规定原料必须来自漫江洞下村海拔600米以上的野生茶林,采茶工需持“准入证”上山,所制“太子茶”每箱(25公斤)装8小盒,盒内垫桑皮纸,外裹红绸,箱外印俄文标识,专供俄国皇室。1893年俄太子尼古拉(后来的尼古拉二世)品尝后,亲赠“茶盖中华,价高天下”匾额,让其名声大噪。 “义泰祥”靠贡茶突围。郭敏生深谙经典茶品带动销售的重要性,1905年将最好的“宁红金毫”作为贡品送检南洋劝业赛会,因形、色、香、味“四绝”获“最优超等文凭”;其堂侄郭鸣歧接手茶庄后,1910年再次送展,仍然夺魁,形成“贡茶世家”的品牌效应。 本文来自修水网 外来客商的推波助澜促进了宁红的发展步伐。浙江慈溪茶商陈克介便是典型。他每年从宁波乘船至九江,再沿修河到漫江收茶,将宁红茶运至上海转销欧美,后来,又发展到在修水开设典当行,为茶商、茶农提供资金支持。其孙陈布雷,被誉为蒋介石的“文胆”、“国民党第一支笔”,在亲手撰写的《陈布雷回忆录》中记载:“祖父克介公为茶商,每年到江西之义宁州办茶,伯父、仲父均佐其事。仲父逾冠即逝,伯父亦先祖父而殁,祖父年六十,决意归里。”这段文字虽简,却道出外地客商对宁红茶贸易的深度参与——他们带来的资本与渠道,让宁红茶的影响越过省界,融入全国茶业网络。 百年光阴弹指过,光绪朝宁红茶的辉煌虽已尘封,但那“茶盖中华”的底气、匠心守艺的执着、万商云集的活力,仍在修水的山水间流转。如今,漫江的老茶林里,新芽仍在雾中舒展;“厚生隆”旧址的青砖墙上,似乎封印了当初万商云集的盛况。只要今日茶人能承继先志,以科技守匠心,以品牌续传奇,宁红茶的复兴,一定不会遥远;宁红茶的辉煌,一定能够再造! 2025年7月30日 |